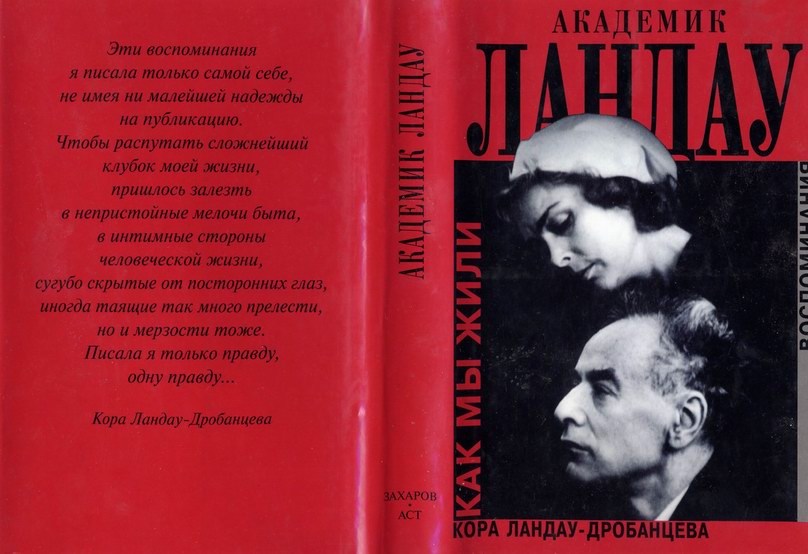

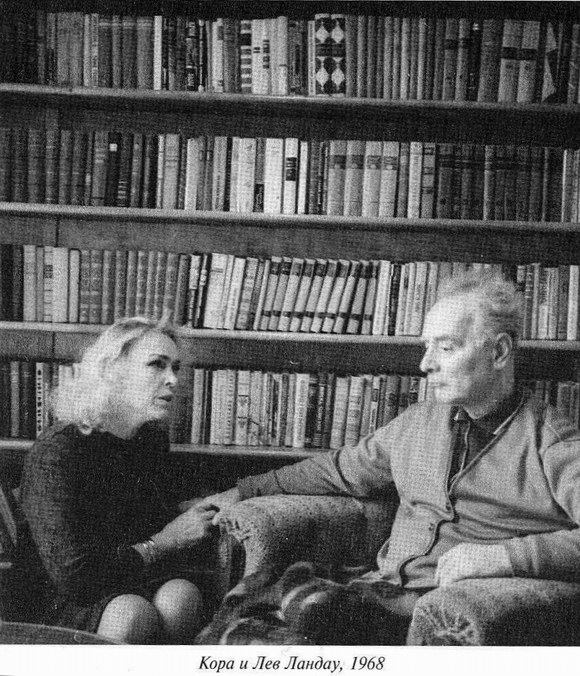

КОРА ЛАНДАУ-ДРОБАНЦЕВА

АКАДЕМИК

ЛАНДАУ

КАК МЫ ЖИЛИ

ЗАХАРОВ-ACT

Москва 1999

| {5} |

УДК 882-94 ББК 84Р

Л 22

Редакция выражает благодарность

Валерию Генде-Роте и Евгению Павловичу Кассину

за предоставленные фотографии.

ISBN 5-8159-0019-2

© И.Л.Ландау, 1999

© И.В.Захаров, издатель, 1999

| {6} |

Из авторского послесловия к рукописи

Конкордии Терентьевны Ландау-Дробанцевой

О.Генри, мой любимый писатель, сказал:

«Если бы человек написал о своих приключениях не на литературу, не на читателя, а сам правдиво поисповедовался самому себе!».

Вот и писала только самой себе, писала только правду, одну правду, не имея ни малейшей надежды на публикацию.

Дау был солнечный человек, сейчас ему могло быть уже 75 лет. Уже десять лет я пишу и пишу о своей счастливой и драматической судьбе. Чтобы распутать сложнейший клубок моей жизни, пришлось залезть в непристойные мелочи быта, в интимные стороны человеческой жизни, сугубо скрытые от посторонних глаз, иногда таящие так много прелести, но и мерзости тоже.

Кора Ландау

1983

| {7} |

Уже прошло почти двадцать лет с тех пор, когда в то роковое утро ты уехал в Дубну, а мои мысли бесконечно устремляются в прошлое. Неужели были молодость, счастье, любовь и ты!

В воскресенье, 7 января 1962 года, в десять часов утра из Института физических проблем выехала новая светло-зеленая «Волга». За рулем — Владимир Судаков. Сзади сидела жена Судакова Верочка, и справа от нее академик Ландау. Дау ценил Судака (так он называл Владимира Судакова) как ученика — физика, подававшего надежды. В прошлом он высоко отзывался о красоте его жены Верочки.

В новой «Волге» отопительная система работала отлично. На Дмитровском шоссе в машине стало жарко, Дау снял меховую шапку и шубу. (О, если бы он этого не делал!)

Дмитровское шоссе узкое. Обгон, объезд воспрещен! Впереди автобус междугороднего сообщения, его кузов заслонял видимость встречной полосы движения. Судак ехал впритык за автобусом, а встречного транспорта нет, нет и нет. Подходя к остановке, автобус замедлил ход, и тут Судак вслепую выскочил на левую полосу движения, не снижая скорости пошел на обгон, чудовищно нарушая тем самым правила движения. Навстречу шел самосвал. Опытный водитель хотел свернуть на обочину, но там были дети. Водитель самосвала старался проехать по самому краю проезжей дороги, {8} перед Судаком был открыт проезд. Был гололед, резко тормозить нельзя. Профессионал прошел бы чисто между самосвалом и автобусом. Плохой водитель поцарапал или помял бы крылья. Быстрота реакции, секунды, мгновения решали все! А этот горе-водитель со страху резко выжал сцепление и тормоз. По законам физики «Волга» на льду завертелась волчком под действием центробежной силы. Этой силой Даунька был прижат к правой стороне. Голова, правый висок, прижат к двери машины. Злой рок выбрал удар в правую дверь «Волги». Еще бы секунда, мгновение — и удар был бы по багажнику. Но рок был слишком злым! Это он снял с Дау шапку и шубу! Весь удар самосвала приняло на себя хрупкое человеческое тело, прижатое центробежной силой к двери «Волги».

Внутренний левый карман был набит стеклом от окна «Волги», следовательно, полы пиджака стояли перпендикулярно к телу. Незадачливый самосвал, дав задний ход, унес на себе правую дверь судаковской «Волги». Без сознания Даунька вывалился на январский лед и пролежал двадцать минут, пока не пришла «Скорая помощь» из больницы № 50. Это обыкновенная советская больница с очень хорошим, высококвалифицированным медицинским персоналом. Все было на высоте, особенно главный хирург Валентин Поляков и совсем молодой врач Володя Лучков (он был дежурным врачом).

На правом виске кровоточила рана, порез стеклом «Волги», весь остальной покров кожи цел, признаков видимой травмы черепа тоже видно не было.

Доктор Лучков стал обрабатывать кровоточащую ранку на виске. Физики уже успели доставить в больницу № 50 одного из «акамедиков» (так Дау называл академиков медицины). Заложив руки за спину, он подошел к врачу Лучкову, оказывавшему первую медицинскую помощь пострадавшему, и сказал: «А не слишком ли вы храбры, молодой человек, что осмелились притронуться к этому больному без указаний консилиума? Или не знаете, кто пострадавший?» — «Знаю, это больной, поступивший в мое дежурство в мою палату», — ответил врач Лучков.

С 7 января 1962 года по 28 февраля 1962 года, 52 дня, академик Ландау провел в этой замечательной советской {9} больнице. Именно здесь благодаря тяжелому и самоотверженному труду всего медицинского коллектива была спасена жизнь крупнейшего физика Л.Д.Ландау.

Весть о том, что в автомобильную катастрофу попал знаменитый физик с мировым именем, полетела по Москве.

А в 17.00 того же дня Би-би-си оповестила мир о несчастье, случившемся в Советском Союзе.

В Лондоне крупный иностранный издатель трудов Ландау Максвелл, услышав эту весть, тотчас снял телефонную трубку: срочный звонок в международный аэропорт Лондона. Он попросил задержать отправление самолета в Москву на один час: «В Москве с крупнейшим физиком стряслась беда, я сам доставлю медикаменты, которые помогут спасти жизнь Ландау». У Максвелла в Лондоне недавно случилась беда: в ночь на 1 января 1962 года его старший 17-летний сын тоже попал в автомобильную катастрофу. Мальчик еще жив, получил множественные травмы, в том числе травму головы. Максвелл знал, какие нужны медикаменты на первых порах, чтобы спасти человека. Уже семь дней медики Лондона боролись за жизнь мальчика. Отек мозга был предотвращен инъекциями мочевины. Дома под рукой у Максвелла были ящички с мочевиной в ампулах. Пассажирский самолет вылетел из Лондона с опозданием на час, взяв курс на Москву, неся на борту драгоценные ампулы мочевины, которым было суждено предотвратить отек мозга у Ландау и отразить одну из первых страшных атак смерти.

Да, Дау получил комплекс множественных травм, каждая из которых могла привести к смертельному исходу: перелом семи ребер, которые разорвали легкие; множественные кровоизлияния в мягкие ткани и, как выяснилось значительно позже, — в забрюшинное пространство с отпотеванием в брюшную полость; обширные переломы тазовых костей с отрывом крыла таза, смещение лобковых костей; забрюшинная гематома — вогнутый живот Дау превратился в огромный черный волдырь. Но медики в те дни говорили, что все эти страшные травмы — просто царапины в сравнении с травмой головы! {10}

Было очень много страшных прогнозов профессоров медицины, самые страшные прогнозы были по поводу мозговой травмы. К счастью, страшные прогнозы медиков смягчаются их ошибками. Рентгенография показала только полую, без смещений, трещину основания черепа. Энцефалограмма показала, что мозговая функция коры сохранена. Почему-то энцефалограмме медики не доверяли. Мозг еще так мало изучен — эта область медицины, увы, спит спокойным младенческим сном в колыбели мировой медицины. В основном медики боялись смертельно опасного отека той части мозга, где расположены жизненно важные центры: сердечно-сосудистые и дыхательные. Больной находился в глубоком бессознательном состоянии шока. В первые, самые роковые, часы врачи больницы № 50 удержали оборонные позиции жизни.

Когда 7 января 1962 года ранние зимние сумерки стали сгущаться над Москвой, та часть Тимирязевского района, где находилась больница № 50, была запружена легковыми машинами. Казалось, съехалась вся Москва, море машин. Прибыла милиция регулировать движение, чтобы оставить проезд в больницу. Знакомые и незнакомые, вся студенческая Москва тоже была здесь, все хотели чем-то помочь, что-то услышать.

— Еще жив, еще жив, в сознание не приходит.

Не занимая лифт, физики устроили живой телефон с шестого этажа до дежурной машины физиков.

В больнице собрался консилиум ученых-медиков. Специалист по легким сказал: «Больной обречен, легкие разорваны, куски плевры оторваны, вспыхнет травматический пожар в легких, и он задохнется, ведь дыхательной машины нет!». Заработал живой беспроволочный телефон физиков, несколько машин медиков и физиков сорвались с места и понеслись по Москве. Студенты-медики выяснили, что дыхательные машины были в те годы только в медицинском институте детского полиомиелита. Медицинский консилиум еще заседал, когда физики и медики-студенты внесли в палату Ландау две дыхательные машины, кислородные баллоны. С машинами прибыл дежурный специалист-механик. Члены консилиума от удивления развели руками: «Скажите, молодежь, если для спасения жизни Ландау {11} нам понадобится высотное здание, вы тоже его сюда притащите?».

— Да, притащим!

Развивался и угрожал отек мозга. Несмотря на выходной день, в воскресенье ночью были вскрыты все аптечные склады Москвы и Ленинграда, где тщетно искали мочевину в ампулах. Самолет из Лондона доставил ампулы мочевины вовремя. Отек мозга был предотвращен.

Только после этого случая Министерство здравоохранения приняло меры, и сейчас во всех больницах нашей страны есть ампулы мочевины. Это очень дешевый препарат.

7 января 1962 года в 13 часов раздался телефонный звонок. Снимаю трубку. Говорят из больницы № 50. В результате автомобильной катастрофы академик Ландау попал в нашу больницу в безнадежном шоковом состоянии. Катастрофа произошла в 10 часов 30 минут на Дмитровском шоссе по дороге в Дубну. Пострадал один ваш муж, спутники отделались испугом.

— Как пострадал муж? Что сломано? Рука? Нога? У меня было много бестолковых вопросов, не сразу дошло, что слово «безнадежное» исчерпывает все вопросы. Я закричала: «Нет, нет, этого не может быть!». Все вокруг завертелось, не могла найти дверь. Надо было бежать и кричать! Вдруг до сознания дошли чьи-то слова: «Гарику плохо!». И тогда жену победила мать! Я начала бессвязно успокаивать сына, он лежал без движения, лицо без кровинки и широко открытые, немигающие детские стеклянные глаза.

А телефон звонил, звонил и звонил. Было много вопросов ко мне: «Правда ли, что...».

— Да, да, да, правда, правда.

Часы шли, телефон звонил, и на очередной вопрос я стала кричать в трубку, но адресуясь сыну: «Спасибо, {12} спасибо, он пришел в сознание. Спасибо, сломана ключица и рука! Как я счастлива! Миновало! Спасибо, спасибо, как я вам благодарна! Гарик, Гарик, ты слышал, папка уже пришел в сознание». Очередной любопытный положил трубку, решив, что говорил с сумасшедшей.

Зловеще сгущались январские сумерки. Гарика удалось успокоить. Дала ему снотворное, плотно закрыла дверь в его комнату, он уснул. Телефон замолчал. Вся Москва уже знала о трагическом дорожном происшествии, случившемся на Дмитровском шоссе по дороге Дубну.

Позвонил Александр Васильевич Топчиев, он сообщил: «Собраны все медицинские силы Москвы, состояние у мужа тяжелое». Этот звонок принес некоторое облегчение. Тяжелое, значит, жив. С отчаянием и надеждой стала ждать физиков из больницы, должны прийти и сказать правду. Вспомнила, что уже две недели физики из Дубны все время звонили и просили приехать. Ему явно ехать не хотелось, он очень напряженно и много работал, спал мало, ел плохо. При росте 182 см весил только 59 кг. О себе он еще в ранние годы сказал: «А у меня не телосложение, у меня теловычитание!». Эти его слова потом вошли в литературу.

— Дау, ты вчера опять лег спать в три часа ночи. Я слыхала, когда щелкнул выключатель. Ну разве можно столько работать? Стал совсем желто-зеленого цвета, смотри, девушки разлюбят!

Весело улыбаясь, он говорил: «А зато какую работу я заканчиваю. Коруша, все, что я сделал в физике, — ничто в сравнении с этой моей работой, но надо спешить, особенно в конце, вдруг американцы обгонят в самый последний момент, я же не знаю, над чем работает Оппенгеймер. Ты мне не мешай, мне так интересно. А ну, брысь, брысь!».

Работал он всегда лежа на тахте. Друзья шутили: «Дау, у тебя голова весит гораздо больше всего туловища. Чтобы уравновеситься, ты работаешь лежа!». Утром весь пол возле постели был усыпан листами исписанной бумаги — все формулы, формулы, формулы. Поднимая и складывая в стопку, я спрашивала: «А сам-то ты поймешь, что здесь нацарапано?». {13}

— Я все понимаю. Смотри, не выбрось.

Это он повторял всегда и всегда искал будто бы исчезнувшие исписанные листы бумаги. Крик сверху: «Опять убирала, где вот тут валялся такой измятый кусок бумаги?» (его кабинет находился на втором этаже). Бегом наверх: «Дау, клянусь, ничего не выбрасывала, не злись, все твои бумаги всегда находятся».

— А вот сейчас нигде нет!

И когда исчезнувшего листка нет ни под тахтой, ни под столом, ни под ковром, тогда я нахожу этот лист у него в кармане.

Он всегда очень трогательно просил прощения.

6 января 1962 года вечером, после ужина, я искала в его кабинете очередной «исчезнувший лист бумаги». Зазвонил телефон. Это опять был звонок из Дубны. Вдруг он согласился: «Ну что же, хорошо, завтра приеду. Да, приеду, встречайте. Выеду 10-часовым поездом из Москвы».

— Ты согласился ехать в Дубну, а сам говорил — это территория Боголюбова, и тебе там делать нечего.

— Да, говорил. Это так и есть. Но физики меня давно просили и ждут, а сейчас мне сообщили, что мой приезд необходим, надо спасать Семена.

— Какого Семена?

— Бывшего мужа Эллочки. Она забрала сына и ушла к другому, в том же доме, тоже сотруднику Дубны.

— Как, Элка бросила Семена? Но ведь Семен красавец в сравнении с вашей Элкой, он умен, и ты говорил, что он один из плеяды твоих лучших учеников.

— Коруша, в смысле науки новый возлюбленный Эллочки не стоит даже следа Семена. Но помни, народная мудрость говорит: «Любовь зла, полюбишь и козла!». Когда Элла приезжала к нам, я ей неоднократно говорил: «С кем не бывает. Ну влюбилась, ну стали любовниками. А Семен — прекрасный муж, замечательный отец». Он, бедный, так старался не замечать этого романа, он как культурный человек им не мешал. Семен — мой ученик, ревновать он не имел права. Своим ученикам я всегда стараюсь привить культурные взгляды на любовь, на жизнь. Но жена того, к кому ушла Эллочка, застав ее в своей постели, не осознала, что {14} ревность — это один из самых диких предрассудков! Она с младенцем на руках уехала к своим родным в Ленинград. Эллочка сразу перешла жить в квартиру нового мужа. Семен живет рядом, и видеть жену и сына с другим ему оказалось не под силу. Мне сейчас сообщили: он запсиховал. Физики боятся самоубийства. Надо съездить, вправить мозги Семену. Решено, завтра еду в Дубну. Боголюбов — талантливый физик, да и с молодыми физиками всегда интересно поговорить о науке.

— Дау, но ведь наш шофер уже ушел, а завтра выходной.

— Ты права, в выходной к определенному часу с такси трудновато, но я уверен, что к десятичасовому поезду на вокзал меня подбросит Женька на своей новой «Волге».

Женька — легок на помине — появился в кабинете Дау. Он забегал к Дау раз двадцать в день — я была вынуждена дать ему ключ от нашей квартиры.

— Женька, я дал слово завтра ехать в Дубну. Уже договорился с Судаками, встречаемся на вокзале у десятичасового поезда на Дубну. Ты сможешь меня подбросить на вокзал завтра с утра?

— Да, да, конечно, смогу. Тем более что завтра с утра я еду в плавательный бассейн. У меня стало появляться брюшко, надо сгонять лишний жирок.

Я ушла к себе, в нижнюю половину квартиры, а Дау стал диктовать Женьке очередной параграф восьмого тома своих книг, о которых ныне говорят: «Ими вместе созданных».

Как-то я спросила Дау:

— Почему ты пишешь все свои тома только с Женькой, почему не с Алешей?

— Коруша, пробовал не только с Алешей, пробовал с другими, но ничего не получилось!

— Почему?

— Понимаешь, когда я диктую свои книги по физике Женьке, он все беспрекословно записывает. Его мозг — это мозг грамотного клерка, к самостоятельному творческому мышлению он не способен. Студентом производил впечатление способного, но дальше время показало, что это пустоцвет! Творческого работника из него не вышло, но он образован, аккуратен, точен и {15} трудолюбив, из него получился соавтор. Вместо зарплаты я дарю ему свои идеи, ему в обществе необходимо иметь свое лицо. Благодаря его помощи я смог создать хорошие книги по физике для потомства. Я пробовал писать свои книги с талантливыми учениками, но их мозг пытлив, они не в состоянии беспрекословно записывать мои мысли. Что я решаю мгновенно, для них это еще не закон, они возражают, спорят, а когда постигают, приходят и говорят: «Дау, вы были правы». Прошло много ценнейшего времени, а время не ждет! Наше временное пребывание на земле слишком коротко, а надо так еще много успеть! Тратить свое творческое время на писание книг я не могу. Когда устаю думать, зову Женьку и диктую ему очередные параграфы. Долго диктовать я не могу, одолевает скука, а ты, Коруша, хорошо знаешь, я это тебе много раз повторял: самый страшный грех — это скучать! Не смейся, вот придет страшный суд, господь бог призовет и спросит: «Почему не пользовался всеми благами жизни? Почему скучал?».

Шли годы, популярность Ландау росла. Все давно поняли, что Женька просто состоит при Ландау. При мне физики говорили у нас дома: «Дау, за ту работу, которую Женька исполняет для тебя, ты только должен в предисловии очередного тома выражать ему свою благодарность — так делают все наши академики, — а не делать его своим соавтором. Ведь за свой труд он имеет очень щедрую оплату — твои идеи! Причем такие, что, того гляди, в членкоры скоро угодит». Так говорили физики при жизни Ландау.

Нет, не преувеличивайте, членкором ему никогда не быть! У него кишка тонка, а рабский труд был уничтожен капитализмом как непроизводительный. Я очень спешу создать полный курс теоретической физики, эти книги очень нужны студентам и молодым физикам. {16} Мои книги по физике помогут молодым физикам «грызть гранит науки». Женьке, конечно, плевать на потомство, но, получая половину гонорара как соавтор, он работает на себя, вот здесь и зарыта собака! В любое время дня и ночи он подстерегает мои свободные минуты. Его природная цепкохвостность поразительна — не отцепится, пока не вытянет из меня нескольких параграфов.

Студенты физфака МГУ в те годы о курсе теоретической физики Ландау-Лившица говорили так: «В этих книгах нет ни одного слова, написанного рукой Ландау, и нет ни одной мысли Лившица». Это было известно всем.

Но это все в прошлом. А сейчас ночь 7 января 1962 года. В жизнь вторглась трагическая неожиданность. В дом вошло горе. Около 12 часов ночи пришли физики из больницы, сказали: «Дау в сознание еще не пришел». Женькина жена Леля говорит: «Женя чуть Судака не задушил, он кричал на него: «Убийца!».

Тут я вспомнила: «Женя, вы вчера при мне дали слово Дау отвезти его лишь на вокзал. Как вы посмели доверить Судаку везти Дау в гололед в Дубну? Его старый «Москвич» весь изранен от его «умения» водить машину. Вы, Женя, первоклассный водитель, я всегда была спокойна, если вы везли Дау. Вы предали Дау! Вы, вы — убийца, хладнокровный убийца! Это вы разрешили Судаку убить Дау. Судак — дурак, ему и его жене импонировало в своей новой «Волге» появиться с Ландау в Дубне!».

Физики увели Лившица.

В действительности было так. 7 января утром, когда подошло время везти Дау на вокзал, Женька, выйдя из квартиры, обнаружил гололед, забежал наверх к Дау: (это впоследствии рассказал сам Ландау):

— Дау, я не хочу свою новую «Волгу» выводить из гаража в гололед. В своей езде я уверен, но вдруг какой-нибудь дурак-водитель поцарапает мою новую машину. Ехать в гололед нельзя, ты отложи свою поездку в Дубну.

Мне Лившиц не рассказал ни о гололеде, ни о том, что Дау решил ехать с Судаками. Конечно, у Женьки в {17} его лысом с детства черепе серое вещество кипело только алчностью, в основе всех его действий — только корысть. Потерпеть убыток — равносильно смерти! Вчера дал слово (ему было выгодно иногда послужить Ландау), а сегодня его собственности угрожала царапина! Когда он купил машину, то ворвался к нам со словами: «Кора, Дау, слушайте, какую блестящую сделку я совершил: старую «Победу», стоившую мне 16 тысяч рублей, я продал за 35 тысяч, а за валюту купил новую «Волгу», за 450 фунтов стерлингов в «Березке». Кора, вы можете сделать то же самое, получив от меня безвозмездно эту информацию. Старые «Победы» в большой цене, и желающих приобрести их много. За издание наших книг в Англии и других странах нам платят валютой, а ты, Дау, еще даже не реализовал премию «Фрица Лондона», которую тебе вручало так торжественно канадское посольство!».

Мы с Дау вышли посмотреть на новую «Волгу». Она сияла лысиной и новизной. Он укатил.

— Коруша, если хочешь, купи себе новую «Волгу», и валютой можешь пользоваться.

— Зачем, Дау, «Победа» у нас почти новая. А Женька, оказывается, влюблен в свою лысину.

— Почему ты так решила? По-моему, он завидует моей шевелюре.

— Тебе он вообще завидует. А почему же он купил машину-автопортрет? Крыша и лысина телесного цвета.

Так вот, если бы Лившиц не состоял при Ландау, у него не было бы законных фунтов стерлингов и не было бы новой «Волги».

У Дау была другая натура. Если он сказал: «Встречайте десятичасовым поездом из Москвы», то опоздать уже не мог! «Точность — вежливость королей», — повторял он всегда, добавляя: «Я за свою жизнь не опоздал никуда ни на одну минуту». Этим Дау очень гордился. Позволить себе опоздание, когда его ждут, для Дау было как бы антитело! Опоздать — никогда! Нарушить свое слово — невозможно!

| {18} |

Воскресенье.

В этот день из года в год у меня была обязанность с утра запихнуть сына в ванну. Удавалось это всегда с большим трудом.

В 9 часов утра Дау уже позавтракал, а я еще занималась сыном. Заглянув в комнату Гарика, Дау сказал: «На звонок в дверь не выходи, я открою сам». Это был сигнал «стоп», «красный свет».

В нашем брачном «Пакте о ненападении» был пункт полной свободы личной жизни, полной свободы интимной жизни человека.

«Хорошо», — сказала я, подумав, что приедет Женька с девицами в машине. В этом случае Дау всегда подавал сигнал «стоп». Звонок в дверь раздался тогда, когда мы с Гариком завтракали на кухне. Через несколько секунд Дау уже внизу. Целуя меня на прощание, он сказал: «Вечером в четверг буду дома». Трудно поверить, что все это было сегодня утром. Кажется, прошла целая вечность.

Вдруг поздний звонок в дверь. Входит незнакомый человек:

— Вы — жена Ландау?

— Да, я. Заходите, раздевайтесь, садитесь.

— Я сяду и не уйду до тех пор, пока вы не добьетесь, чтобы врач Сергей Николаевич Федоров, на этом листке записаны его координаты, заступил на ночное дежурство у постели вашего мужа. Иначе Ландау до утра не доживет. Идите в институт и действуйте. Говорят, Капица вернулся с дачи, несмотря на гололед.

Я побежала в институт, умоляла, просила, рыдала. Меня по телефону соединили с председателем консилиума членом-корреспондентом АН СССР Н.И.Гращенковым.

— Врач Федоров, Сергей Николаевич Федоров? Впервые слышу это имя. Все хотят спасти Ландау, но в палате уже нет места ни для одного врача: для спасения Ландау собран весь цвет московской медицины.

Около двух часов ночи я вернулась домой. Неизвестный гость сидел, Гарик спал. После институтского {19} шума в доме была зловещая тишина. Тяжело опустившись на стул, я разрыдалась. Гость сказал:

— Вас убеждали в том, что весь консилиум составляют профессора?

— Да, именно это мне сказали.

— Профессоров там много, но там нет ни одного врача! Звоните, просите, требуйте, настаивайте! Вы имеете юридическое право как жена доверить жизнь своего мужа своему врачу. Только Федоров может спасти жизнь Ландау. Звоните, звоните!

Я позвонила Топчиеву. Он моментально снял трубку, очень внимательно выслушал, записал все координаты Федорова, обещал помочь и позвонить. Мы молча уставились на телефонный аппарат. Александр Васильевич сообщил, что в больнице не согласились, этого врача никто не знает. Я опять стала просить Топчиева, отчаянно рыдая, говоря, что имею юридическое право настаивать. Они не знают Федорова, а я не знаю Гращенкова!

Топчиев был добрый человек — это самое ценное в человеке, особенно когда он занимает высокий пост. Он ответил, что попробует обойти больницу.

Опять уставились на аппарат. Глухая ночь. В ушах звенит. Время тоже уснуло!

Звонок. Топчиев сообщил: «Есть устный приказ министра здравоохранения товарища Курашова включить по вашей просьбе врача Федорова в консилиум. Я дал распоряжение, за ним ушла машина. Наш начальник лечебного отдела вам позвонит, когда врач Федоров войдет в палату вашего мужа».

— Спасибо, спасибо, спасибо!

Мой ночной таинственный гость встал, поблагодарил меня и исчез.

Врач Сергей Николаевич Федоров был нейрохирург без чинов и званий, но он обладал большим медицинским талантом. Он умел врачевать умирающих больных. От знаменитостей консилиума он получил почти бездыханное тело, пульс едва прощупывался на сонной артерии, только она еще говорила, что жизнь не совсем ушла.

Профессор И.А.Кассирский, член консилиума, в {20} журнале «Здоровье» № 1 за 1963 год писал: «За сорок лет моей врачебной работы было много замечательных исцелений, казалось, безнадежных больных, но воскрешение из мертвых всемирно известного физика Л.Д. Ландау, о чем сообщалось в нашей и зарубежной прессе, — особо волнующий момент. Каждая из полученных им травм могла бы привести к смертельному исходу. Консилиумы собирали по нескольку раз в сутки. Днем и ночью обсуждались необходимые меры на ближайшие несколько часов. Каждый час, каждую минуту все мы задавали себе мучительный вопрос: «Не упущено ли что-нибудь?». В действие вступил пироговский железный закон умелой организации борьбы за жизнь человека. Отек мозга был предотвращен инъекцией мочевины, была отведена грозная опасность поражения продолговатого мозга. Но от избытка введенной мочевины возникло тяжелейшее осложнение — почки не справлялись с ее выведением, возникло отравление — уремия. Остаточный азот катастрофически нарастал».

Перестали работать почки — это одна из первых легенд о клинической смерти! Но, к счастью, из Чехословакии прилетел нейрохирург Зденек Кунц — крупнейший специалист Европы в этой области. Он сразу спросил:

— Сколько было введено воды? Я вижу, ваш больной на капельном внутривенном питании. Капельное вливание не может вывести из организма избыток мочевины. Челюсти у больного сведены шоковым параличом, глотательный рефлекс отсутствует. Необходимо срочно ввести через нос питательный зонд в желудок и без промедления ввести туда воду. Сколько часов он у вас на внутривенном вливании?

— Уже перевалило за сто часов.

— Очень большая угроза закупорки вен. Немедленно убрать капельницы, зашить вены, питание и воду вводить через носовой зонд. Рецептуру питания я напишу; все измельчать до консистенции жидкой сметаны, пропуская через пищевой комбайн, шприцем нагнетать в тонкий резиновый носовой зонд.

При более тщательном изучении больного профессор Кунц сказал: «Жизнь больного несовместима с полученными травмами. Он умрет, он обречен, протянет {21} еще сутки, не больше. Задерживаться мне нет смысла, я оставил своих больных, которым я нужнее». На следующий день Зденек Кунц улетел, но свой кратковременный визит в Москву, к Ландау, он нанес в такой критический момент и дал очень ценные советы!

Сразу после введения воды в желудок заработали почки, пошла моча и унесла азотные шлаки, грозившие потушить едва теплившуюся жизнь Дау. «Моча пошла», — так отвечали дежурные физики по телефону из больницы № 50. А за стенами больницы, в Москве, в студенческих общежитиях, где кипела молодая жизнь, юный парень на свидании с любимой тоже сообщал: «Знаешь, у Ландау уже пошла моча».

Рассвет нового дня я встретила, сидя у телефона, надеясь, что Дау придет в сознание, и этот черный аппарат сообщит мне радостную весть. Утром накормила сына завтраком, он ушел на работу, ему было 15 лет. В тот год, когда сын заканчивал восьмой класс, в школе был введен одиннадцатый год обучения. Я сразу решила, что для моего сына это неприемлемо, он перестал учить уроки с 6-го класса, оставляя портфель за дверью в передней, меняя утром книги по расписанию.

— Гарик, ты не учишь уроки, но почему у тебя отличные отметки?

— Мама, а зачем учить то, что учитель говорит в классе?

Только по литературе — устойчивая тройка, но этой тройке предшествовал звонок по телефону. Дау снял трубку.

— Я говорю с отцом Игоря Ландау?

— Да.

— Я хочу поставить вас в известность, что вам необходимо обратить внимание на ужасный почерк вашего сына.

— Ну что вы, я видел, как он пишет, и ничего не нахожу. Вы бы посмотрели, как пишу я!

— И потом, ваш сын плохо пишет сочинения. Если средний ученик пишет сочинения в два листа, то ваш сын на любую тему пишет только полстраницы.

— А зачем нужно разливать лишнюю воды по страницам тетради? А как с грамотностью у моего сына? {22}

— Пишет он грамотно.

— Благодарю за ваш звонок. Я доволен успеваемостью сына. Советую вам, не придавайте большого значения каллиграфии, в наш век это не так уж важно.

Сам Дау в последнем классе школы написал сочинение на тему «Образ Татьяны в поэме Пушкина «Евгений Онегин»: «Татьяна Ларина была очень скучная особа». В сочинении только шесть слов, получил, конечно, единицу, однако это не помешало ему как физику!

Комнаты сына и Дау были рядом, на втором этаже нашей квартиры. Дау занимался только дома. От личного кабинета в институте он отказался: «Заседать я не умею, а лежать там негде». Семинары он проводил в конференц-зале. О науке разговаривал с физиками, студентами и посетителями дома, в фойе института или прохаживаясь по длинным институтским коридорам, а в теплые времена года прохаживаясь по территории института.

— Коруш, я пошел в институт почесать язык.

Это значило, что его кто-то ждет, он будет разговаривать о науке или будет кого-нибудь консультировать. Занимался же настоящей наукой он только в одиночестве, лежа на тахте, окруженный подушками.

Созрел как ученый, что называется, в собственном соку. В те годы общение с иностранными учеными было не в моде, а физиков его класса у нас в стране не было. Он почти всегда находился в состоянии творческого напряжения, истощая себя всепоглощающей силой гениального мышления, поражая своим изможденным видом, забывая поесть, теряя сон. Только огненные глаза горели жаждой жизни, жаждой познания, жаждой творчества!

Когда родился сын, я оставила работу. У меня на руках было два младенца. Сын рос, обещая стать взрослым, ну а Даунька был вечным младенцем. С ним забот было куда больше. Его теловычитание заставляло тщательно следить за питанием. Обед — ровно в три часа. С помощью телефона разыскиваю его по институту.

— Дау, ты почему не идешь обедать? Уже половина четвертого.

— Корочка, ты что-то путаешь, я уже обедал. {23}

— Так, интересно, где и что?

— Что — забыл, а обедал, конечно, дома.

— Очень интересно, но ты зайди домой, проверим.

Через несколько минут влетает в кухню: «Как вкусно пахнет! Оказывается, ты права, я действительно голоден».

Как-то в начале лета 1955 года сын на даче заболел. Приготовив завтрак для Дау, я поднялась к нему наверх, он принимал ванну.

— Даунька, с дачи звонил врач. Гарик опять заболел, и я срочно туда еду. Ты скоро спустишься завтракать? На столе в кухне все горячее. Смотри, не задерживайся.

— Через пару минут буду внизу.

— Даунька, запомни, на моей половине стола я все приготовила тебе для обеда, там и подробная инструкция, в какой последовательности, что и как все это есть.

— Ты там так долго собираешься быть?

— Не знаю, в каком состоянии Гарик. Если не вернусь к ужину, найдешь все в холодильнике.

Из ванны Дау вынул звонок из института. Его ждали иностранцы. Конечно, он забыл заглянуть в кухню, а в 16.00 у него была лекция в МГУ. Освободившись от иностранцев, он, не заходя домой, сел в ожидавшую его машину. В 18.00, возвращаясь из университета, в машине он почувствовал себя плохо: «Понимаешь, Коруша, мне вдруг стало дурно. Я испугался, и тебя как назло нет. Подумал, если ты еще не вернулась, лягу в постель и вызову врача. Перепугался ужасно! Когда приехал, заглянул в кухню, тебя нет. Но я увидел еду на столе и вспомнил, что у меня с утра не было, что называется, маковой росинки во рту!».

Гарику уже три года. Поднимаюсь к нему в комнату наверх, стараюсь идти очень тихо, чтобы не услышал Дау, с воспитательной целью, сделать сыну замечание, но Дау уже тут как тут: «Коруша, почему ты вмешиваешься в личную жизнь ребенка? Ты ему хочешь испортить детство? Почему ты прежде всего, перед тем как войти в комнату, не постучала, не спросила разрешения войти? Гарик, приучи маму к культурному обращению, {24} запирай свою комнату на ключ, смотри, как легко запирается, раз — и закрыто. Теперь открой — видишь, как легко. Пусть мама не мешает тебе играть». В результате, в 12 часов ночи окно в комнате Гарика освещено. Я сижу у его двери на полу и плачу. Гарик спит на полу одетый. Слышу, пришел Дау:

— Коруша, почему Гарик не спит? Я видел в его комнате свет.

— А ты иди сюда, наверх, загляни в замочную скважину.

— И давно он так спит?

— Очень.

— А что делать?

— Пойди к Шальникову и попроси помощи. Я боюсь сильно стучать и кричать, можно перепугать ребенка.

Экспериментатора А.И.Шальникова пришлось поднять с постели, он сумел открыть дверь.

Сын рос, учился слишком легко, очень увлекался химией. Купила Меньшуткина, поставила в кухне на столе, книга исчезла, оказалась у Гарика под подушкой. Потом он увлекся химическими опытами — на кухне все стреляло. Гарик кончал уже восьмой класс.

Наступила пора юности, избыток энергии. Газетная статья «Плесень» заставила насторожиться. Пока еще сын не понимал, кто его отец. Когда юнец уже споткнулся, поздно говорить о воспитании. Надо заранее позаботиться, чтобы у него не было праздного времени.

— Дау, я считаю, что одиннадцатый класс — это просто глупость, поэтому решила перевести Гарика в школу рабочей молодежи. Днем он будет работать, а вечером учиться в школе рабочей молодежи. Там еще не успели добавить одиннадцатый класс.

— Коруша, неужели ты все это серьезно говоришь?

— Да, я решила это очень твердо!

— А я категорически против! Учеба — вещь серьезная! Работать и учиться трудно. Да и зачем в его возрасте работать? Он перенес такое серьезное заболевание в детстве. Ведь фактически он стал совсем здоровым только последние два года.

— Этого я не могла забыть, но из сына надо {25} вырастить человека, а не «плесень»! Он слишком легко учится! А впрочем, зачем нам спорить. Давай спросим самого Гарика. Ты всегда говорил, что нельзя навязывать родительского мнения.

— Да, конечно, это Гарик должен решить сам. Нельзя ему навязывать родительского мнения.

— Гарик, как ты хочешь: учиться в одиннадцатом классе или с утра работать в химической лаборатории, а вечером учиться в школе рабочей молодежи?

— Разве меня пустят работать в химическую лабораторию?

— Конечно, пустят, ты даже будешь получать свою заработную плату.

— Я очень хочу работать в химической лаборатории.

Потом Дау мне сказал: «Ты не права, Коруша. Ты сыграла на его страсти к химическим опытам».

— Даунька, на мою ошибку укажет только время. Сын — это большая ответственность! Работа и немножко жесткие условия ему не повредят.

— Главное, Коруша, Гарик сам так хочет.

Когда первого сентября ребята — шумные и веселые — неслись в школу, мне стало грустно. А когда первого октября вечером после работы сын уехал на первый сбор в вечернюю школу и вернулся только после 23 часов, я уже ждала его на троллейбусной остановке, жадно оглядывая пустые проходившие троллейбусы.

— Гарик, наконец-то! Почему так поздно? Было много уроков?

— Нет, мама, мы не учились. У нас было только собрание. Оно очень поздно началось.

— Что же вам сказали на собрании?

— Нам сказали, чтобы мы на занятия не приходили пьяными.

У меня просто остановилось дыхание. Хорошо, что Дау этого не слышал. Потом занятия наладились.

Работая со взрослыми в институте, Гарик и сам быстро взрослел. Немного смущаясь, но с большим восторгом, еще детским языком он говорил об отце: «Мама, я слыхал, про папу говорили, что он... это правда?».

— Да, сынуля, наш папка очень умный. Да, сынуля, наш папка очень талантлив. {26}

В этот страшный год, роковой для нас, сын стал понимать человеческую ценность своего отца. У Гарика — день первой получки.

— Мама, мне сегодня в институте дали 20 рублей.

— Да, это твои деньги, первые заработанные.

— А можно мне их потратить на что я захочу?

— Конечно, можно.

— Все?

— Да, все.

Он вернулся с двумя маленькими кожаными футлярчиками, прошмыгнул наверх, к себе в комнату и заперся. Потом я нашла спрятанные футлярчики с какой-то металлической смесью. Он с детства стремился все разобрать на составные части, а потом конструировать по своему усмотрению. Дау скрытой камерой наблюдал за работающим сыном. Как-то, весело потирая руки, он мне сказал: «Коруша, ты и на этот раз оказалась права, Гарик очень преуспевает на работе, его, одного из всех учеников-лаборантов, уже стали допускать к сложным приборам».

— А когда я еще была права?

— В тот трагический момент, когда консилиум нейрохирургов вынес шестилетнему Гарику свой страшный приговор. Это забыть невозможно. Помнишь, в каком состоянии мы вернулись домой? В медицине я не разбираюсь, но привык выполнять предписания врачей. Ты тогда просто окаменела. Выпроводив Гарика гулять, ты пришла ко мне и спросила: «Дау, кто имеет больше прав на сына, ты или я?».

— Конечно, Коруша, ты! Ты его родила. Я всегда говорил: «Если бы мужчинам пришлось рожать, человечество было бы обречено на вымирание!».

— Так вот, Даунька, милый, мое решение окончательное. Этой осенью наш Гарик идет в школу. Я отбрасываю все диагнозы, все предписания этих знаменитых медиков-нейрохирургов. Я им не верю!

Гарик родился нормальным, здоровым ребенком. В пять лет заболел тяжелым вирусным гриппом. После болезни у него периодически стали повторяться приступы рвоты с высокой температурой. Эти приступы длились от трех до пяти дней с промежутками около {27} десяти дней. Через год краснощекий карапуз превратился в прозрачный скелетик. Все обследования, все лечения были безрезультатны. Потом пригласили детского невропатолога, профессора Цукер. Она сделала рентгеновский снимок головы, было обнаружено высокое мозговое давление. Вот с этим снимком мы попали в институт нейрохирургии имени Н.Н.Бурденко. Консилиум состоял из светил нейрохирургии — Егорова, Корнянского и других.

— Какими инфекционными болезнями болел ваш сын?

— Пока никакими.

— Когда он должен идти в школу?

— Через три месяца.

— У вашего сына очень высокое внутричерепное давление — это показывает рентгеновский снимок. Здесь ошибок в заключении быть не может. Если он заболеет корью, к примеру, у него будет осложнение на самое узкое место в организме, в данном случае — на мозг. Ему будет угрожать менингит. Если он не умрет, то станет дефективным. Поэтому школа запрещается, общаться с детьми тоже нельзя. Сын знаменитого академика может учиться с репетиторами и сдавать экзамены экстерном. Другого выхода нет! Это заболевание никак не лечится. С возрастом, если кривая пойдет вверх, может выздороветь. Если же кривая пойдет вниз — умрет. Необходимо ежегодно делать рентген мозга. По снимкам мы будем видеть, куда пойдет кривая болезни — вверх или вниз.

— Даунька, рентгеновские снимки тоже делать не будем. Раз болезнь не лечится, зачем их делать? А это вредно ребенку. Растить сына без школы, без сверстников — это заведомо растить неполноценного человека. От Гарика мы его болезнь скроем. Осенью он пойдет в школу. Наблюдать его буду я сама!

— Корочка, подумай, ты берешь на себя непосильную ответственность!

— Дау, это я решила окончательно. Не хочу верить медикам. Я верю в защитные силы организма — это большая сила, порой творящая чудеса. Вот в эту силу я хочу верить!

Гарик в школьные годы не болел инфекционными {28} болезнями, только периодически его валила с ног мозговая рвота. Два раза эпидемия кори была так сильна, что в классе оставалось 3-5 школьников. В их числе всегда был Гарик. В 6-м классе приступы мозговой рвоты уже не наблюдались, а в 7 и 8-м классах сын стал совсем здоров. Без медиков-профессоров. Гарик переболел корью уже взрослым в 1974 году без осложнений. Мне необходимо было описать свою первую встречу со светилами медицины — Егоровым и Корнянским, потому что судьба в злой час снова сведет меня с ними!

Утром 8 января Гарик ушел на работу, а я помчалась в 50-ю больницу.

Разделась, вошла в лифт, но чьи-то сильные, враждебные руки бесцеремонно выволокли меня из лифта, втиснули в шубу, нахлобучили шапку. Я рыдала, вырывалась, кричала: «Хочу видеть Дау!». Ничего не помогало. Их было много, они были сильнее, они втолкнули меня в машину и велели шоферу отвезти меня домой! Почему меня не пустили к Дау? Как смели не пустить к Дау?

И я была обречена сидеть у телефона и ждать звонка из больницы. Было это невыносимо. Телефон молчал, молчал, молчал!

Не выдержала, пошла в институт, дали телефон дежурных физиков в больнице. Позвонила. Телефон ответил: «У телефона дежурный физик Зинаида Горобец». От неожиданности и удивления трубка упала на рычаг. Что это? Дежурный физик Горобец? С каких пор Женькина любовница стала физиком? Горобец, о которой Дау говорил, что она ходит не ногами, а грудью. Этим Женьку и соблазнила. Ведь у бедного Женьки все девушки до Зиночки были досковаты!

Телефон зазвонил только в восемь часов вечера.

— С вами говорит профессор Гращенков. Мы должны поставить вас в известность как жену, что сейчас по {29} решению консилиума мы приступаем к мозговой операции. Результаты после операции я вам лично сообщу. Вы спать не будете?

— О нет, что вы! Я от телефона не отойду до вашего звонка! Но вы непременно позвоните?

— Да, конечно, как может быть иначе?

Напряженно, не сводя глаз с телефона, я ждала. Шли часы. Звонка не было. С каждой минутой уходила надежда.

В пять часов утра потеряла сознание. Гарик вызвал «скорую». Очнулась в постели, «скорая» уехала, возле меня был Гарик.

— Гарик, у меня просто слабость, телефон не звонил?

— Нет.

— Гарик, поставь мне телефон на подушку.

9 января утром пришла Леля, Женькина жена. Я стала рыдать, говоря:

— Вы пришли мне сказать, что Дау уже нет! Мне вчера умышленно не позвонили о результатах мозговой операции!

— Кора, вы что спятили? Какая мозговая операция? Просто пропилили узкую щель в черепе и увидели, что гематомы нет. Кора чистая. Это всех медиков очень обрадовало. Вся операция продолжалась 20 минут. Вам просто забыли позвонить. Это нельзя назвать мозговой операцией.

— Боже, как я счастлива! Лелечка, милая, спасибо!

— Можете меня не благодарить. Я на вас очень сердита. Зачем вы на Женю так кричали да еще при физиках? Женя из больницы вернулся в плохом состоянии, на нервной почве возник понос. Он всю ночь просидел на унитазе, рыдая: «Теперь я творчески погиб! Сам Дау всегда говорил, что творческая смерть хуже физической!».

— Так что Женя в большей опасности, чем Дау? Вы это хотите сказать?

— Бросьте, Кора, придираться к словам. Мы просто все в отчаянии! Я пришла к вам за деньгами. Комитету физиков при больнице нужны деньги, и немалые.

— У меня есть только тысяча рублей. Это все, что осталось после покупки новой «Волги». {30}

— И еще, Кора, мне следует вас отругать. Вы не должны были всовывать своего врача в консилиум, да еще через самого министра Курашова. Что вы понимаете во врачах? Вы поставили меня в нелепое положение, ведь в консилиуме я представляла вашего врача.

— Леля, но ведь вы — патологоанатом. Что вам делать в консилиуме? Скажите, почему меня не пустили к Дау в больнице?

— А вы ездили?

— Ездила вчера утром, но меня просто взашей вытолкали вон!

— Кора, я этого не знаю.

Я была так счастлива, что это не была серьезная мозговая операция. В мозг, тем более в мозг Дау, не должна лезть рука человека. Кроме того, в мозговой коре нет гематомы! Но еще и сознания нет, опасность не миновала. Она надо мной висит и в любой момент может обрушиться и меня раздавить!

А в это время в больнице врач Федоров не отходил от Дау в течение уже 96 часов, днем и ночью один на один со смертью, как в бою, без сна. Это был настоящий подвиг настоящего врача. Как могла Леля сравнивать себя с таким блестящим врачом, как С.Н.Федоров? Он один стоил всего консилиума. Как часто профессора медицины не умеют врачевать! Консилиум заседал, а врачевал только С.Н.Федоров.

Между тем консилиум уже сообщил дежурным физикам: наступила клиническая смерть! (Это когда, введя мочевину, не дали внутрь воды). На самом деле была смертельная агония. Прилет Кунца отодвинул агонию и спас от настоящей смерти. Моя благодарность Зденеку Кунцу безгранична.

В институте у входа через каждые два часа на большом щите вывешивалась сводка состояния здоровья Ландау. Я все время бегала ее смотреть. Вдруг увидела — на белом плакате появились беспощадные три слова, написанные черной жирной краской: «Наступила клиническая смерть». Все головы повернулись ко мне, все взгляды впились в меня, все это вытолкнуло меня из {31} института. В мозгу одна мысль: сейчас Гарик придет обедать, он увидит страшные черные слова.

Подавая Гарику обед, спросила:

— Ты шел мимо доски, что там написано о папе?

— Мама, я не читаю. Все так смотрят на меня, я стараюсь поскорее уйти.

В ночь на 10 января разорванные легкие отказались снабжать кислородом организм больного.

Федоров мгновенно произвел трахеотомию, машина взяла на себя функцию дыхания.

Это произошло в три часа ночи, а утром в 11 часов пришел в палату к Ландау Н.И.Гращенков на заседание консилиума «акамедиков». Увидев, что Ландау уже подключили дыхательную машину, он начал кричать на С.Н.Федорова:

— Как вы осмелились подключить больному дыхательную машину без разрешения консилиума?

— Если бы я этого не сделал ночью, консилиуму уже не пришлось бы заседать сегодня! — ответил Федоров.

Что ж, речью владеют все, а ум дан не многим.

Свою теорию «как надо правильно строить мужчине свою личную жизнь» Дау считал выдающейся теорией. Он всегда сожалел, что его лучшая теория никогда не будет напечатана. Как мне хочется эту теорию жизни «опубликовать». Ведь будучи морально чистым (девственником), он ее тщательно разработал и как результат появился «Брачный пакт о ненападении». Не правда ли, звучит почти анекдотически, но у Дау было очень чистое, пламенное сердце, его теоретические выводы о любви человеческой опирались на классическую литературу.

Когда я пыталась ему доказать, как необходима верность до гроба в браке, он слушал с тихой, доброй улыбкой. {32}

— Милая моя Коруша, а ведь еще мудрецы древности говорили: нам дозволено судьбой счастье с женщиной любой!

Опять забежала Женькина жена:

— Кора, комитету физиков нужны еще деньги!

Открыла ящик письменного стола, где Дау хранил свои деньги.

Все деньги перекочевали из стола Дау в большую Лелину сумку, которую она даже не смогла закрыть.

Согласно «Брачному пакту о ненападении» все денежные доходы нашей семьи делились так: 60 процентов жене на все потребности семьи, включая и мужа, 40 — мужу в личное пользование.

— Коруша, ты должна знать: свои 40 процентов я буду тратить на филантропию, помощь ближнему и, естественно, на тех девушек, с которыми буду встречаться. Любовь чиста и бескорыстна. Покупать любовь — смертельный грех, так что на девушек пойдет самая малость: цветы, шоколад, театр. Конечно, Корочка, сейчас я так влюблен в тебя, даже не могу смотреть ни на одну женщину. В сравнении с тобой проигрывают все! Но в конце концов любовницы у меня обязательно будут!

Его филантропия в основном заключалась в том, что он материально содержал семьи пяти физиков, умерших в тюрьме в эпоху сталинизма.

— Знаешь, Корочка, я очень люблю дарить хорошим людям деньги. Они очень радуются, когда вдруг просто из симпатии получают приличную сумму денег.

Сам тратить деньги не умел: это очень большая канитель. Куда как проще их раздаривать!

Был такой случай. Сразу после войны он получил Сталинскую премию. Взяв в сумку 20 тысяч, я решила обновить мебель. Поехала в центр осуществлять свою затею. Жулики, разрезав мою сумку, вытащили все деньги. Вернувшись домой, я разрыдалась. Даунька слетел ко мне вниз.

— Корочка, что случилось?

— У меня из сумки в троллейбусе вытащили 20 тысяч рублей. {33}

— Ты из-за такого пустяка плачешь! Как тебе не стыдно! Ты лучше подумай о том несчастном воришке, который лез к тебе в сумку, рассчитывая на сотни две, и вдруг ему неожиданно такая сумма! Может быть, у этого человека сегодня самый счастливый день! Подумай лучше о той большой радости, которую ты доставила этому человеку. Нам ведь совсем не нужна новая роскошная мебель, вполне обойдемся.

На сберегательной книжке он свои деньги не держал. Они хранились в среднем ящике письменного стола: а вдруг кто-нибудь попросит?

— Но ты теряешь проценты! — восклицал Женька.

— Женька, ты забываешь: в стране строящегося социализма ренты нам не нужны.

Дау называл средний ящик своего стола «Фондом помощи подкаблучным мужчинам».

Однажды он влетел в кухню каким-то замысловатым танцем, в восторге прошелся по ней и сказал:

— Угадай, кто у меня сейчас был?

— Ну, конечно, Женька.

— Вот и нет! Был один из благороднейших академиков, сам Лев Андреевич Арцимович! Меня привело в восторг, что этот закабаленный подкаблучник вылез из-под каблука жены и едет на курорт с любовницей. Я из своего фонда одолжил ему две тысячи: он так просил.

Когда летом я купила новую «Волгу», то истратила все свои сбережения. Старую «Победу» умудрилась продать за расписку. Этот позорный для меня факт от Дау я скрыла.

— Даунька, деньги за проданную «Победу» я раздарила своим родственникам. Ты ведь не против?

— Ну, что ты, Коруша. Буду очень рад, если ты найдешь вкус в филантропии.

— Даунька, меня немного пугает тот факт, что у нас нет никаких сбережений.

— Коруша, неужели ты захотела копить деньги?

— Конечно, не так, как копит деньги твой Женька! Но какую-то сумму надо иметь на книжке.

— Ты боишься, что я подохну? Так ты получишь {34} приличную пенсию, потом мне обязательно присудят Ленинскую премию посмертно. Многим ученым я стою поперек горла, многие лжеученые просто жаждут выпускать липовые работы, но очень боятся меня. За посмертное вручение мне Ленинской премии проголосуют все сто процентов. И у тебя будет сразу крупная сумма денег. Так что, Корочка, копить деньги нам нет никакого смысла. Я был бы очень счастлив, если бы ты вместо каких-то люстр, хрусталя, дорогих сервизов и других совершенно бесполезных вещей научилась дарить деньги хорошим людям. Вот, представь, живет очень симпатичный человек. Он мечтает купить мотоцикл, скопить деньги ему трудно: семья, дети и т. д. И вдруг в один прекрасный день он получает сумму стоимости самого лучшего мотоцикла от какого-нибудь Гарун-Аль-Рашида!

Говорил это Дау не без оснований. Он умел красиво дарить деньги, а это совсем не так просто.

Наступило 12 января. С большим усилием встаю готовить завтрак Гарику. Холодильник оказался пуст, все продукты кончились.

— Гарик, сегодня на завтрак только чай, варенье, сухари. На обед то же самое. В школу не ходи, пока я не раздобуду денег.

Позже зашла Валя Щорс, жена Халатникова:

— Кора, почему вы не приходите в больницу?

— Валя, я была, но меня не допустили к Дау, вероятно, жалеючи, но очень грубо. Просто выбросили вон из больницы.

— Кора, я не понимаю вас. Да знаете ли вы, что там с этой Зинаидой Горобец, штатной любовницей Лившица, все время находится одна из девиц Дау, какая-то Ирина Рыбникова. Ее Лившиц всем врачам представляет как жену Ландау, говорит, что с Корой он не успел развестись. Вы вообще страшно распустили своего {35} Дау! На вашем месте я бы немедленно вышвырнула вон эту девицу. (Так вот почему физики меня не пустили к Дау!) Кора, вы должны взять себя в руки, вставайте, одевайтесь и сейчас же со мной поедете в больницу. Там надо навести порядок! Эту Горобец тоже надо вышвырнуть вон из больницы. Попробовал бы кто-нибудь привести девицу к моему Исааку!

— Милая Валя, Дау — не Исаак. Если там Женька с девицами, то мне места нет. Когда Даунька придет в сознание, он сам меня позовет. Тогда порядок восстановится сам собою. Мне никому не нужно доказывать, что я жена Ландау. Валечка, скажите, ведь вы врач, есть ли надежда, будет ли он жить?

— Кора, в своем ли вы уме? Так вы не поедете выгонять эту девицу?

— Нет, Валя, я не имею права ее выгнать. Только скажите, есть ли надежда на жизнь? Будет Дау жить?

— Надежды нет никакой. Но, Кора, очень нужны деньги. Лившицы очень нецелесообразно тратят ваши деньги, они устраивают несколько раз в сутки банкеты для консилиума и физиков. Все едят зернистую икру ложками. Но ведь там еще очень многие дежурят: шоферы, медсестры и разные добровольные дежурные. Все голодны. У больницы нет на это средств. Я решила, что необходимо организовать бутерброды для всех. Денег на это надо немало.

— Валя, я все отдала Леле. У меня нет больше денег.

— Как нет? Тогда возьмите с книжки.

— Да нет, у меня даже сберкнижки нет. Вот 25-го получу за звание и 17-го будет зарплата.

— Кора, в больнице нужны деньги, чтобы кормить людей сегодня, а не завтра.

Валя ушла, окинув меня презрительным взглядом, не поверив, что у меня нет денег. А ведь, когда она вошла, я надеялась у нее одолжить денег на обед моему Гарику. Вот какие уроки иногда преподносит жизнь! Надо расплачиваться за те необдуманные поступки, на которые я так легко шла. Все хотела подавить в себе необузданную ревность.

Года два назад у Дау была возлюбленная, некая Гера. Она дружила с Мариной, женой Алиханова. Дау с {36} Герой очень часто заходили к Алихановым (меня поставили в известность друзья).

Как-то мне позвонила Марина:

— Кора, моей знакомой надо срочно продать дорогие бриллиантовые серьги. Вы не хотели бы их приобрести? Им цена 60 тысяч.

— Спасибо, Марина. Я как раз ищу такие серьги.

Записав координаты, я обещала съездить посмотреть. Серьги меня не интересовали, но я горела желанием чем угодно насолить этой Гере. Мой замысел удался. С очередного свидания Дау вернулся слишком рано, зашел ко мне. О, как я ликовала, глядя на не свойственное ему мрачное выражение лица.

— Коруша, какие это бриллианты ты купила?

— Я?

— Да, ты. Причем очень дорогие.

— Так это по звонку Марины. Понимаешь, Дау, я никогда не видела черных бриллиантов (это я уже врала), просто хотела съездить посмотреть, а потом решила не беспокоить зря людей. Но почему тебя коснулась пустая телефонная болтовня?

— Всякая ложь мне отвратительна. Гера устроила мне омерзительную сцену.

— Гера? А причем здесь Гера?

— Она дружит с Мариной. Вот теперь попробуй доказать, что ты не верблюд.

Сейчас я себе была отвратительна. Все это было так мелко. Я была недостойна великодушия моего Дауньки. Вскоре после Вали забежал Шальников:

— Кора, я пришел по поручению комитета физиков при больнице. Возле Дау дежурят восемь медсестер. Им ежемесячно надо доплачивать по 50 рублей. Комитету нужны деньги.

— Шурочка, все свои деньги и все деньги из ящика Дау я отдала Лившицам на больницу. У меня просто уже нет денег. Мое состояние ухудшается. Я с трудом встаю. Пожалуйста, оформите через институт на себя доверенность в получении денег за звание. Эти 500 рублей ежемесячно передавайте в больницу доплачивать медсестрам, тем более вы там же ежемесячно получаете свои деньги за звание. {37}

Шальников оформил доверенность. Зарплата медсестрам при Дау была обеспечена, но надо что-то продавать. Продавать есть что, но нет сил встать!

14 января 1962 года позвонили из больницы: «Приезжайте с семьей прощаться. Эту ночь ваш муж не переживет». Ландау умирает. Я уже не кричала, не рыдала. Только помню полное опустошение и отупение. Все мысли голову покинули, все опустошилось.

Вбегает Леля:

— Кора, комитету физиков опять нужны деньги!

Я собрала все свои силы и тихо, не своим голосом ответила так:

— Леля, мне только что сообщили: Дау умирает. Денег у меня больше нет. Есть только Гарик.

Леля выскочила, побежала в институт, всех оповестила:

— Кора сказала: денег комитету физиков она больше не даст, потому что Дау все равно умрет, а у нее есть Гарик.

Вот какие бывают интеллигентные люди. А я ведь была в дружбе с ней! Вот так, друзья по черный день!

Я слышала, как вошел Гарик, что-то спросил, а на меня навалилась всепоглощающая, невыносимая тяжесть моего существования. Я не могла открыть глаза и пошевельнуться, сказать моему мальчику, что я жива. Не хватало сил. Гарик вызвал «скорую». Меня начали колоть, потом врач сказал, что меня надо немедленно забрать в больницу: давление 60 на 40, и сердце сдает.

В моем опустошенном мозгу возникла мысль: «Это они мне в больнице хотят сообщить об уже состоявшейся смерти Дау». «Больница» — это слово наводило ужас:

— Нет, нет. В больницу ни за что! Я не хочу в больницу, у меня нет сил! Умоляю насильно не везите в больницу!

Я беспомощно цеплялась сама не знаю за что. Хотелось верить в надежду на жизнь Дау.

Кто-то подошел и сказал: «Пожалейте сына. Ему будет очень тяжело ухаживать за вами. Вас необходимо госпитализировать». {38}

Приехала моя племянница Майя. Она сказала:

— Кора, ведь Гарик все ночи напролет проводит у твоей двери.

Бедный мой мальчик. Я этого не знала. Согласилась ехать в больницу.

— Майя, а ты останешься с Гариком?

— Да, останусь.

— Ты только сразу что-нибудь продай. Все деньги из дома у меня забрали Лившицы. Корми Гарика.

— Хорошо. Я все сделаю.

В больнице Академии наук меня уже три дня ждала отдельная комфортабельная палата. Но в ней нет телефона, и я не знаю, что там в больнице № 50. Наступила ночь. В сердце вполз щемящий страх. Все еще звенят слова: «Надежды больше нет. Ландау умирает». Что-то мешает лежать. Это оказались радионаушники. Я положила их на тумбочку. Вдруг в тишине ночи раздались тихие траурные мелодии. Они неслись с тумбочки из невключенных наушников. Я тщательно завернула их в толстое мохнатое полотенце, запрятала в тумбочку. Но траурные мелодии нарастали. Звуки шли из розетки радиосети. К этой душераздирающей музыке еще добавился странный шелест бумаги. Открываю глаза: на меня сыпятся газеты, в которых некрологи, некрологи, некрологи! Газеты издают удушливый запах свежей краски. Я начинаю задыхаться, с трудом надеваю халат, цепляясь за стены, открываю дверь в коридор. Там приглушенный свет, запах краски и музыка исчезли. Навстречу идет медсестра.

— Почему вы не спите?

— Сестричка, милая, где-нибудь на этаже есть городской телефон?

— Сейчас глухая ночь. Куда вы будете звонить?

— В больницу № 50. Там дежурный физик снимет трубку.

Медсестра привела меня к телефону. Набрав номер, я спросила о состоянии Ландау. Ответили сейчас же: «Улучшений нет». Видно, им там не до сна.

— А Федоров у него?

— Да! Федоров не отходит от Ландау. Если бы не он, мы давно уже потеряли бы Дау. Кора, я узнал вас. С вами говорит Семен. Как вы себя чувствуете? Говорят, что вы в больнице? {39}

— Да, Семен, я звоню из больницы. Спасибо! До свидания!

Это был тот самый Семен, которого Даунька спешил спасать! Он сказал, что Федоров не отходит. Это сообщение Семена вселяло какие-то крохи надежды.

— Сестричка, я посижу здесь у окна.

— Нет. Пойдемте, я вас уложу.

— Ведь я все равно не засну.

— Давайте я вам сделаю укол, заснете от укола.

— Но там в палате какой-то запах. Там надо все проветрить.

— Хорошо, я проветрю и через десять минут приду за вами.

Когда сестра опять водворила меня в палату, снова на меня стали сыпаться газеты с некрологами и удушливой краской. Тайком я выбралась из палаты и устроилась в темном углу коридора. С рассветом вошла в палату. Все галлюцинации исчезли.

В десять часов утра пришел главный врач Хотько. Я впилась глазами в его лицо. Оно было спокойно. Добрые глаза. Нет, этот человек не принес мне страшной вести. Он сказал:

— Я только что получил сообщение из больницы № 50. Состояние академика Ландау выравнивается. Температура упала. Этой ночью из Америки прилетел самолет, он привез специально для Ландау новые страшной силы антибиотики. Физики сразу их доставили в больницу, и смерть отступила. Эти антибиотики потушили пожар в легких. Вечером я еще раз зайду к вам, как только получу сведения о вашем муже. Но мне доложили, что вы ночь провели вне палаты. Вам нужно успокоиться и набраться сил. Ведь вам придется ставить мужа на ноги.

Эти слова в буквальном смысле слова оказались пророческими! Этот бог ужасно плохо создал тело человека. Оно слишком ранимо, слишком беззащитно. А куда же подевались те дьяволы, которые за роспись человеческой кровью скупали души? Где разыскать такого дьявола? За жизнь Ландау не только я, все его ученики-физики продали бы свои души!

На все религии, на всех богов я затаила зло. Почему с таким пакостным человеком, как Женька Лившиц, {40} все так благополучно? Почему бог открыл ему зеленую улицу в жизни? Сегодня он дал слово Дау отвезти его не в Дубну, а лишь на Московский вокзал. Завтра без зазрения совести взял свое слово назад — из-за отсутствия совести как таковой.

Терзаясь такими мыслями, я лежала в палате. Вошла медсестра:

— Вас сейчас будет осматривать профессор-психиатр.

— Меня? Психиатр? А зачем? Мне психиатр не нужен.

— Это вам так кажется, а в наше нервное отделение очень часто к больным приглашают психиатров из психиатрических лечебниц.

— А бывают случаи перевода из вашего отделения в психиатрические?

— Конечно, бывают.

Вошел психиатр и с ним врач Зарочинцева. Интуиция подсказала мне скрыть ночные галлюцинации.

— Как спали?

— Я не спала.

— У вас было ощущение страха? Вы боялись войти в палату?

— Нет, вы ошибаетесь. Я звонила в больницу № 50.

— Всю ночь?

— Консилиум профессоров мне сообщил, что мой муж этой ночью умрет.

— Но ведь сегодня вам уже сообщили, что состояние вашего мужа выравнивается?

— Да, я узнала об этом в 10 часов утра, но в сознание он еще не пришел.

— У вас очень напряжены нервы. А галлюцинации у вас бывают?

— Да, были, — умышленно сделав паузу, добавила, — в детстве, когда я болела сыпным тифом, а сейчас не бывают.

Алчные огни в глазах психиатра погасли. После визита врачей сразу пришла Майя.

— Корочка, мне сказали, что тебя осматривал профессор-психиатр. Зачем тебе психиатр?

— Маечка, просто в этом отделении это очень принято. Профессор был явно разочарован результатом своего визита. {41}

Потом Майя взволнованно сказала: «Вчера поздно ночью, когда ты уже была в больнице, а Гарик спал, позвонила жена Лившица. Она сказала, что Евгений Михайлович брал для Дау в библиотеке книги, ему их нужно срочно вернуть. Они пришли вместе и взяли не только книги. Они еще забрали все подарки, полученные им в день своего пятидесятилетия. Что теперь делать?».

— Ничего. Если Дау будет жить, Женька прибежит и все вернет. А Дау будет жить! Не верить этому я не могу. Состояние уже выравнивается.

— Кора, ты сама достань деньги, с комиссионными такая волокита, и потом я не знаю, что именно продавать.

— Маечка, предложи своим соседям что-нибудь из хрусталя, за ним все охотятся. У меня много уникального хрусталя.

— Хорошо. А что тебе принести?

— Маечка, мне ничего не нужно. У меня на нервной почве спазмы пищевода. Я могу пить только горячий чай и суп, а этим я здесь обеспечена.

Как-то врач, выслушивая мое сердце, сказал:

— Вы знаете, что у вас в груди опухоль?

— Да, знаю. Мне на 9 января была назначена операция в онкологическом институте, но после 7 января я совсем об этом забыла.

— Сейчас вас оперировать нельзя, подлечим сердце, тогда сделаем операцию.

18 января Маечка мне сообщила, что Институт физпроблем не будет выплачивать заработную плату академику Ландау, а я так ждала 17-го числа, чтобы обеспечить сыну нормальное питание. У него, по моей вине, большая нагрузка: надо учиться и работать!

— Майя, почему Гарику не выдали денег отца в институте?

— Ему заявили, что согласно новому закону от 2 января 1962 года травмы, полученные в выходные дни, не оплачиваются. Этот закон направлен на борьбу с пьянством и хулиганством. Гарик получил свои 20 рублей, я продаю твой хрусталь знакомым. На питание Гарику пока хватает. {42}

— Нет, Майя, надо одолжить денег, но у кого? Все друзья должны Дау. Подумают, что я требую долги. Это неудобно. Вот только один академик Кикоин — верный муж, он не одалживался у Дау. Ты найди дома в телефонной книжке его телефон, попроси его зайти ко мне в больницу. Он бывал у нас в доме и любит Дау.

Вечером того же дня академик Кикоин вошел ко мне в палату, а я спасовала. Оказалось, что просить денег у чужих трудно. Или меня парализовала его сухость? Никакого участия, никакого расположения к себе я не почувствовала. Попросить у него денег я не смогла. Не помню, как я объяснила свою просьбу навестить меня, на душе было мутно.

Через несколько лет я встретилась с этим важным академиком и рассказала ему, что просила зайти в больницу, чтобы одолжить денег для сына, на обед!

— О, как же я сам не догадался предложить вам помощь, узнать, есть ли у вам в чем-нибудь нужда?

Наступил февраль. Там, в далекой 50-й больнице, состояние Дауньки как-то стабилизировалось! Сказали: будет жить. Но сознание упорно не возвращалось. Это очень пугало. Меня перевели на шестой этаж в хирургическое отделение. Была назначена операция по удалению упухоли в левой груди. Перед операцией пришла Маечка. Спросила:

— Ты операции не боишься?

— Все мои страхи связаны только с тем, почему у Дау так долго не возвращается сознание.

— Кора, а ведь я в итоге распродам весь твой хрусталь. Скажи, неужели Кикоин отказался одолжить тебе денег?

— Маечка, он был так благополучен, так поглощен собственным достоинством. Человеческой доброты, на которую был так щедр Дау, у Кикоина вовсе нет! Продавай весь хрусталь. Даунька считал его бесполезным, а эти предметы теперь приносят пользу.

— А кроме Кикоина к тебе никто не приходил?

— Нет, никто. Ведь все друзья поглощены здоровьем Дауньки. Это так естественно! Если бы я смогла, я бы тоже помчалась сейчас в больницу № 50. Туда приезжают корреспонденты всех стран и фоторепортеры тоже. {43}

— Но у тебя было много приятельниц! Все они жены физиков.

— Майя, ведь все друзья по черный день, это очень горько, такова жизнь.

Как-то у нас в гостях была Лидия Чуковская. Специально в ее честь я приготовила свой знаменитый вишневый пирог. Уходя, она сказала: «Ты знаешь, Дау, я твою Кору не могу принять всерьез! Она просто елочная игрушка».

— Кора, эта дочь Чуковского просто крокодил, я с ней встречалась.

— Майя, я не восприняла ее мнение как комплимент.

Личность Дау была настолько яркой и интересной, что все не принималось в расчет, все как-то переставало существовать в сравнении с ним, с этим «ДАУ». После ухода Чуковской я все-таки тогда сказала ему: «Разве она не знает, что елочные игрушки не могут печь такие пироги?». Дау рассмеялся: «Корочка, она так сказала из-за твоей красоты!» — «Нет, Дау, меня она восприняла как предмет. В этом есть большой смысл. У меня, вероятно, очень легкомысленный вид».

В больнице я всегда напряженно ждала визита главврача, который ежедневно информировал меня о состоянии Дау, надеясь, что он войдет и скажет: «Ваш муж пришел в сознание!». Ведь в литературе, в театре, в кино, где очень талантливые люди стремятся воспроизвести жизнь такой, как она есть, все тяжелобольные наконец открывают глаза, приходят в сознание, тревоги исчезают, возвращается счастье. Мне пришлось убедиться: в жизни все сложней, жизнь бывает жестока! Доброта, терпимость, человечность, где вы?

Наступил день операции. Лежа на операционном столе, чувствую: главный хирург больницы АН СССР {44} вводит местный наркоз совсем не в то место груди, где находится моя опухоль. Пытаюсь помочь:

— Доктор, там, где опухоль, есть большой след от пункции онкологов.

Хирург Романенко заорал:

— Не мешать, не разговаривать, не вам меня учить, работаю по карточке, все знаю!

Ночью бинт сполз, и я легко обнаружила свою нетронутую опухоль. Утром зашел Романенко:

— Как себя чувствуете после операции?

— Доктор, моя опухоль осталась при мне.

— Не может этого быть!

— Посмотрите, вот опухоль, на ней яркий след пункции онкологов.

— Да, и очень большая опухоль! А что же я вам вчера вырезал?

— Вам, доктор, лучше знать.

— Вы не возражаете, если я сейчас же возьму вас в операционную? Через полчасика за вами приедет коляска.

За эти полчаса все хирургическое отделение высыпало в коридор. Все знали: вчера удалили опухоль, а сегодня снова везут в операционную, следовательно, дела плохи! После операции пришла Майя, очень испуганная:

— Кора, я уже все знаю! Тебе делали повторную операцию и полностью удалили грудь!

— Откуда ты это взяла?

— Уже весь институт об этом говорит. Неужели это сплетня?

— Да нет. Вчера хирург ошибся. Сам не знает, что вырезал. А сегодня он сказал, что это настоящая опухоль, и послал на анализ.

— Тебе сказали, когда будет известен результат анализа?

— Сказали, но я не помню.

— Не боишься положительного анализа?

— Нет, всю жизнь хочу умереть раньше Дау. Майя, ты была у Дау? Как он?

— Все так же. Сказали: будет жить. Но в сознание не приходит.

— Майя, а что говорит Федоров? {45}

— А он не разговаривает. Ему говорить некогда. Он боролся со смертью. Он 14 суток не отходил от Дау, ел, спал на ходу, на 15-е сутки заявил консилиуму: «Теперь Ландау не умрет». После такого подвига наконец вышел из больницы, чтобы отоспаться за все две недели.

— Майя, но сейчас-то он бывает у Дау?

— Бывает — не то слово. Он отходит от Дау только спать домой.

— Теперь расскажи, как там Гарик?

— Гарик тоже неразговорчив. Оставляю ему продукты на утро и вечер, а днем прихожу готовить ему обед. Тебе что принести? Ты так исхудала и плохо выглядишь.

— Мне ничего не нужно. Сон я совсем потеряла. Если начинаю засыпать со снотворным, в мозг начинает звонить телефон. Когда мне Гращенков сообщил про мозговую операцию, я очень напряженно всю ночь ждала телефонного звонка, утром потеряла сознание. Так вот теперь только сомкну глаза, начинает звонить отсутствующий телефон. Маечка, как только снимут швы, обещали выписать из больницы.

Через несколько дней в палату вошла очень красивая врач-хирург Елизавета Казимировна. Она вся сияла:

— Я к вам с очень радостной вестью! Рывком вскочила с постели:

— Муж пришел в сознание?

— Нет, нет! Ваша опухоль оказалась доброкачественной!

Без сил опустилась на подушку.

— Как? Вы не рады?

— Спасибо. Просто я совсем забыла про свою опухоль.

Так медленно тянется время в больнице, как угнетают больничные стены, как хочется увидеть Дау, уже не умирающего! Это уже так много! {46}

Когда отсутствующий телефон изводит меня своими пронзительными звонками, я ночью тайком пробираюсь в тот отдаленный конец больничного коридора, где есть окно, из которого видны верхушки деревьев парка нашего института. Так приятно на них смотреть, там наш дом, где спит мой Гарик. Надеюсь, он спит спокойно. Он тоже уже знает, что наш папка будет жить!

У этого окна было радостно встречать новый день, любоваться синевой рассвета, нестись к ярким, счастливым дням прошлого! Когда счастье пропитывало, как аромат!

Время мчится в вечность, во вселенной все мчится, все находится в непрерывном движении. Только бы нежность и любовь оставались постоянными всегда! В этом лучшем из миров так много человеческого горя! Непонятно, за что чтут богов? Ведь животный мир бог сотворил ужасно, особенно человека. Устроил омерзительно его пищеварение, не по своему подобию. Сам-то изволит жрать «амброзию» и пить «нектар». Эта пища богов или полностью усваивается, или вырабатывает ароматный навоз. Об этом в евангелиях не сообщается. Вот растительный мир у него получился куда удачнее. Жить в неведении, не знать трагедий человечества, как деревья, трава, цветы. Прекрасен кусочек японской поэзии:

Луна посеребрила все вокруг.

О, как бы мне хотелось родиться вновь сосною на горе!

В нашем мире не все совершенно, так часто прекрасное и истина идут не в ногу.

Дау по своей человечности и по своей работе на науку мог олицетворять истину!

Моя любовь к нему была прекрасна. Это она, моя любовь, подняла меня в небывалую высь, поставила рядом с гением, заставила шагать по кривым дорогам жизни. Шагать с ним в ногу было немыслимо. И я стала петлять.

| {47} |

Был такой чудесный бал. Наш курс праздновал окончание университета. Вдруг жгучий пристальный взгляд остановил меня. Передо мной как вкопанный стоял высокий, гибкий, стройный юноша с непокорной, вьющейся шевелюрой и с ослепительно блестящими, огненными глазами. Нас кто-то познакомил. Он не отходил от меня весь вечер. Я танцевала только с ним. Он представился: «Дау».

— Дау, вы любите танцевать?

— Нет, я не музыкален, танцевать научился с большим трудом. Уж очень заманчива была цель! Я вообразил, что если буду уметь танцевать, то на любом танцевальном вечере смогу выбрать самую красивую девушку и на глазах у всех буду ее обнимать. Поняв ложность этих объятий, бросил танцевать. С вами танцую — боюсь уведут. Когда я вас увидел — принял за фею!

Жила я в центре. Старый харьковский университет тоже находился в центре. В те годы центр Харькова был невелик. Шли пешком.

— Теперь вы химик?

— Нет, еще не совсем.

— Но ведь это был ваш выпускной вечер?

— Да, мы закончили учебный цикл университета, а теперь целый год отведен на диплом. Многие уезжают делать диплом на производстве, вот и решили отпраздновать наш выпуск сегодня.

— А вы не уезжаете?

— Нет, я в военно-химическом институте буду делать свой диплом. Дау, у вас странное имя.

— Это не имя. Это моя кличка. Мое имя Лев, но посмотрите на меня. Какой из меня Лев? Я, скорее, заяц! Мои друзья из фамилии Ландау взяли только окончание «дау». Эта кличка лучше моего имени.

— Так вы Ландау?

— Да. А что?

— Я много слышала о вас.

— О, только всему не верьте. Все так все преувеличивают!

— Я не думала, что вы так молоды. {48}

— Я молод?

— Конечно.

— Ну, от вас мне это приятно слышать, а в молодых ученых мне уже надоело ходить!

— Вас все студенты очень любят.

— Ну, далеко не все.

— Вот мы уже и пришли. Я живу в этом доме.

— Я бывал в этом доме, живу рядом, в Юмовском тупике, в физтехе. Живу в Харькове уже два года, преподаю в университете и в мехмате. Я очень люблю студенческую молодежь, не пропускаю ни одного студенческого вечера. Почему я вас сегодня встретил впервые? Вы нигде не бываете? Вас невозможно не заметить, Кора, вы очень красивы!

— Ну, а теперь преувеличиваете вы!

— Женщины ничего не могут понимать в женской красоте. Ценить красоту женщины могут только мужчины и то далеко не все. Настоящая красота женщин — это очень редкий и очень ценный дар природы, поистине дар божий! Это больше, чем талант!

— Вы так цените красоту женщины?

— Да, и этим горжусь! А что может быть прекраснее красивой женщины? Самое интересное в жизни это, конечно, наука, а самое прекрасное это красота женщины. Кора, вы очень, очень красивы!

— Может быть, для первого знакомства хватит о женской красоте? Уже довольно поздно, а мне завтра рано вставать.

— Почему после выпускного бала надо рано вставать красивой девушке?

— Диплом я начинаю делать через два месяца, на эти два месяца поступила работать сменным химиком в шоколадный цех и завтра в восемь утра я уже должна быть в цеху. Мне очень хочется поскорее попасть к шоколаду!

— А могу я завтра вас увидеть? Вы завтра вечером свободны?

— Да, вечером свободна.

— В котором часу можно зайти и скажите номер вашей квартиры?

— Квартира № 16. Вероятно, часов в семь буду уже дома. {49}

Мой отец умер от тифа в 1918 году. Мне еще не было и восьми лет! Убедившись в папиной смерти, мама потеряла сознание, у нее горлом пошла кровь. Она год пролежала без движения. У Веры начался процесс в легких, а Наде было четыре года. Соседки сказали мне: Кора, собери вещи отца, поедем с нами в деревню, за хлебом.

В те годы ездили без билетов на буферах и на крышах вагонов, чаще товарных. Вот так пришлось стать «кормильцем», оказавшись здоровей и жизнедеятельней всех в семье.

Однажды зимой, в рождественские морозы, заснула на открытой платформе. Чужие добрые люди откопали из-под снега и отогрели. А когда мое детство пересек двадцать первый голодный год, мама мне доверила делить крохи еды, попадавшие в семью. Стараясь накормить всех, про свою порцию нередко забывала! И в один прекрасный день вдруг я совсем ослепла. Тогда на одиннадцатом году жизни узнала, что человек может заболеть куриной слепотой, если нет еды!

Как-то возвращаясь домой с драгоценным узелком продуктов, продукты накрепко привязала к себе, сама примостилась на узкой ступеньке, с наружной стороны вагона. Была совсем еще ранняя весна, перед рассветом холод был нестерпим, руки окоченели, перчаток не было. Я их уже не чувствую, если руки сами разомкнутся, я свалюсь под колеса — продукты погибнут, а их так ждут дома! Еще только один пролет от Минвод, и я буду дома!

Вдруг все стало розовым, еще солнце не взошло, но прорвались его вестники, алые лучи, весь кавказский хребет и Эльбрус со стороны востока лучи встававшего солнца окрасили в сверкающий розовый цвет, а тени на снежных вершинах гор стали голубые. Над пламенеющими снегами гор в алом прозрачном небе вызывающим алмазом поразительной красоты гордо сверкала Венера. Она своим фантастическим сиянием пронизывала весь небосвод, снопы ее сияющих лучей сверкали неправдоподобно. Мне было мало лет, но это запомнилось навсегда! Наблюдая это волшебное сияние утренней звезды, я поняла, что жизнь еще может быть прекрасной, что есть еще нечто великое, сверкающее, {50} вызывающее такой восторг! Затаив дыхание, любовалась красотой Венеры, забыв о холоде, и руки не разжались.

Потом мне часто снилась эта сверкающая звезда! Дети часто летают во сне, много лет я летала на встречи со своей утренней звездой!

Стала студенткой Киевского политехнического института, счастье казалось беспредельным. Первый мой студенческий год в Киеве был самым счастливым годом всей моей жизни! А сам красавец Киев был моей сверкающей утренней звездой.

Земли под ногами не ощущала целый год, ведь я стала студенткой!

Счастливая засыпала, еще счастливей просыпалась, а учеба давалась легко. Потом, на втором курсе, навалилась беда, беда большая, нежданная и страшная. Мое детство было не похоже на детство Сент-Экса! Оно было труднее. Вероятно, лишения в детстве помогли мне пережить мою киевскую трагедию, не рисуюсь: я была близка к самоубийству!