Рис. 1. Тициан. Портрет Павла III (1543). Национальный музей и галерея Каподимонте, Неаполь.

Традиционные реконструкции истории «увещания Галилея» кардиналом Р. Беллармино (1616) и процесса 1633 г. представляют эти драматические эпизоды интеллектуальной истории как события, разворачивавшиеся исключительно в концептуальном пространстве конфронтации науки и религии. В данной работе предлагается принципиально иное понимание характера богословской полемики по поводу гелиоцентрической теории, активно защищавшейся Галилеем. Причины, динамика и фактологическая картина событий, приведших к увещанию Галилея, определялись системой сложным образом взаимодействующих контекстов: логико-методологического, конфессионально-политического, теологического, социокультурного и личностно-психологического. При таком системно-поликонтекстуальном подходе история увещания Галилея, во-первых, выходит за рамки пресловутого конфликта между наукой и религией — любимого жупела советской историографии, — обретая противоречивую многомерность, а во-вторых, теологическая компонента этих событий органично встраивается в широкий контекст культуры конфессиональной эпохи. В итоге сложный исторический феномен представлен в данной работе не как некий исторический казус на фоне фрагментированной реальности, но органически вписывается, интегрируется в ее целостный, многослойный образ, в историческую динамику культуры.

Глава I. Тридентская увертюра

Глава II. Roma locuta, causa finita

Глава III. Импетусы мышления

Глава IV. Увещание

Настоящая монография посвящена одному из самых сложных событий в истории науки Нового времени — так называемому «первому делу», а точнее — увещанию Галилея (1616), которое, по мнению многих историков науки, стало прологом знаменитого инквизиционного процесса над Галилеем 1633 г. Этой теме посвящена громадная литература1.

Традиционные интерпретации причин как увещания, так и процесса 1633 г., исходят из допущения, что в основе указанных событий лежал конфликт ученого с католической Церковью, вызванный несоответствием коперниканской гелиоцентрической теории, которую активно защищал Галилей, и теологической картины мира, основанной на тексте Св. Писания и мнениях Отцов Церкви. И даже когда историки, как, например, А. Фантоли2, доказывали полную лояльность Галилея по отношению к католической Церкви, эпицентром их исследований оказывается анализ именно богословской полемики вокруг гелиоцентризма.

В данной работе предлагается принципиально иное понимание природы упомянутых событий: их причины, динамика и фактологическая картина определялись, по моему мнению, системой сложным образом взаимодействующих контекстов: логико-методологического, конфессионально-политического, теологического, социокультурного и личностно-психологического. При таком системно-поликонтекстуальном подходе история увещания Галилея, во-первых, выходит за рамки пресловутого конфликта между наукой и религией — любимого жупела советской историографии, — обретая противоречивую многомерность, а во-вторых, теологическая компонента этих событий органично встраивается в широкий контекст культуры конфессиональной эпохи, тогда как логико-методологическая компонента, сопряженная с теологическим и иными контекстами, обретает новые грани. Примером может служить полемика Галилея с кардиналом Роберто Беллармино, которая в конечном счете фокусировалась на проблеме природы научного доказательства. Именно здесь проходил нерв полемики ученого с его оппонентами (в том числе и с клерикальными).

Изучение истории увещания Галилея предполагает также анализ гетерогенности теологического и социокультурного контекстов рассматриваемой эпохи. К примеру, Р. Беллармино, Фр. Инголи, М. Барберини и другие прелаты католической Церкви оценивали взгляды Галилея с различных позиций, что говорит о глубоком расколе в среде церковной интеллектуальной элиты и острой борьбе мнений внутри самого клира. Важно также, что наиболее глубокие причины событий, приведших к увещанию Галилея, начали формироваться задолго до начала XVII в., в эпоху позднего Средневековья, когда были предприняты серьезные попытки переосмыслить как традиционный статус эмпирического знания, так и природу математических объектов и математической достоверности, что на рубеже XVI—XVII столетий привело к острой полемике между клерикальными интеллектуалами, глубоко вовлеченными в натурфилософскую культуру своего времени. Речь идет прежде всего о конфронтации между доминиканцами и иезуитами в посттридентской Европе.

Увещание Галилея, на первый взгляд, представляется неким драматическим эпизодом, разыгравшимся исключительно в концептуальном пространстве конфронтации науки и религии. И только использование системно-поликонтекстуального подхода позволяет за теологической оболочкой событий различить логико-методологические, политические, социокультурные и иные детерминанты. В итоге сложный исторический феномен представляется не как некий исторический казус на фоне фрагментированной реальности, но органически вписывается, интегрируется в ее целостный, многослойный образ, в историческую динамику культуры. Иными словами, речь идет не о списочной рядоположенности контекстов, но об их контрапункте.

Теперь о технических деталях. Цитаты из сочинений и переписки Галилея даются по «Edizione Nazionale» под редакцией А. Фаваро. Разумеется, я использовал имеющиеся русские переводы, каждый раз, однако, сверяя их с первоисточником.

Данная монография, выполненная при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 04-03-00385а), является частью задуманного многопланового исследования, посвященного интеллектуальной революции XVI—XVII вв.

1. Основные работы указаны в сносках к тексту глав.

2. Фантоли А. Галилей: В защиту учения Коперника и достоинства Святой Церкви / Пер. с итал. А. Брагина. М.: Издательство «МИК», 1999.

| Улыбнись, ягненок гневный, с Рафаэлева холста, — На холсте уста вселенной, но она уже не та.

О.Э. Мандельштам1 |

Традиционно Контрреформацию характеризуют как эпоху, «когда католическая Церковь жесточайшим образом подавляла проявления свободомыслия»2, и связывают с такими явлениями как усиление центростремительных тенденций в политике римско-католической Церкви, репрессии, возрождение в 1542 г. римской Инквизиции, поставившей под свой контроль практически все сферы человеческой деятельности, публикация Пием IV «Index librorum prohibitorum» (1564) и создание Григорием XIII Конгрегации Индекса (1572), ограничение интеллектуальных свобод, отрицание позднесредневекового и ренессансного культурного плюрализма в пользу томизма и т. д.

По характеристике Б. Рассела (отчасти справедливой), «Реформация и Контрреформация в равной степени представляют собой восстание менее цивилизованных народов против интеллектуального господства Италии. В случае Реформации восстание носило одновременно политический и теологический характер <...>. В случае Контрреформации восстание было лишь против интеллектуальной и нравственной свободы Италии эпохи Возрождения»3.

Один из крупнейших историков Контрреформации Делио Кантимори отмечал, что репрессии, чинимые Инквизицией, «основывались на строжайшей догматической ортодоксии и крайне подозрительном отношении ко всем, кто не раболепствовал перед духовенством. <...>. Со времени папы Павла IV (понтификат: 1555–1559 — И.Д.) в Риме стал преобладать испанский тип священнослужителя — суровый и непреклонный. Гуманиста вытеснил теолог, аскетичный и несгибаемый, жесткий и бескомпромиссный по отношению к мирянам и еретикам»4. Излюбленными примерами, иллюстрирующими несвободу мысли в эпоху Контрреформации, стали у историков процесс над Дж. Бруно и «дело Галилея».

Однако вся эта терминология — репрессии, догматическая ортодоксия, реакционность и проч. — взята из понятийного арсенала XIX—XX столетий и представляет собой терминологию «победителей» в длительном идейном и культурном противостоянии, истоки которого восходят к началу Нового времени. Архитекторов же католической Реформы волновали несколько иные проблемы, суть которых далеко не всегда можно передать, используя традиционную оценочную терминологию.

Важнейшим событием религиозно-политической жизни Европы стал Тридентский собор, воздействие решений которого сказывалось в течение многих десятилетий после его завершения. Сказалось оно, как будет ясно из дальнейшего, и на «деле» Галилея. Поэтому далее я обращусь к истории созыва этого Собора и к его важнейшим постановлениям.

1. Мандельштам О.Э. Совр. соч.: в 3-х тт. 2-е изд. / Под ред. проф. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова. Т. I. Стихотворения. Мюнхен: Международное литературное содружество, 1967. С. 223.

2. Штекли А.Э. Кампанелла и процесс Галилея // От Средних веков к Возрождению. Сб. статей в честь профессора Л.М. Брагиной. СПб.: Алетейя, 2003. С. 121–131; С. 123–124.

3. Рассел Б. История западной философии. Кн. III. Ч. 1, гл. 5. М.: Академический проект: Фонд «Мир», 2004. С. 632.

4. Cantimori D. Italy and the Papacy // The New Cambridge Modern History. Vol. II. The Reformation, 1520–1559 / Ed. by G.R. Elton. Cambridge [England]; New York: Cambridge University Press, 1975. P. 272.

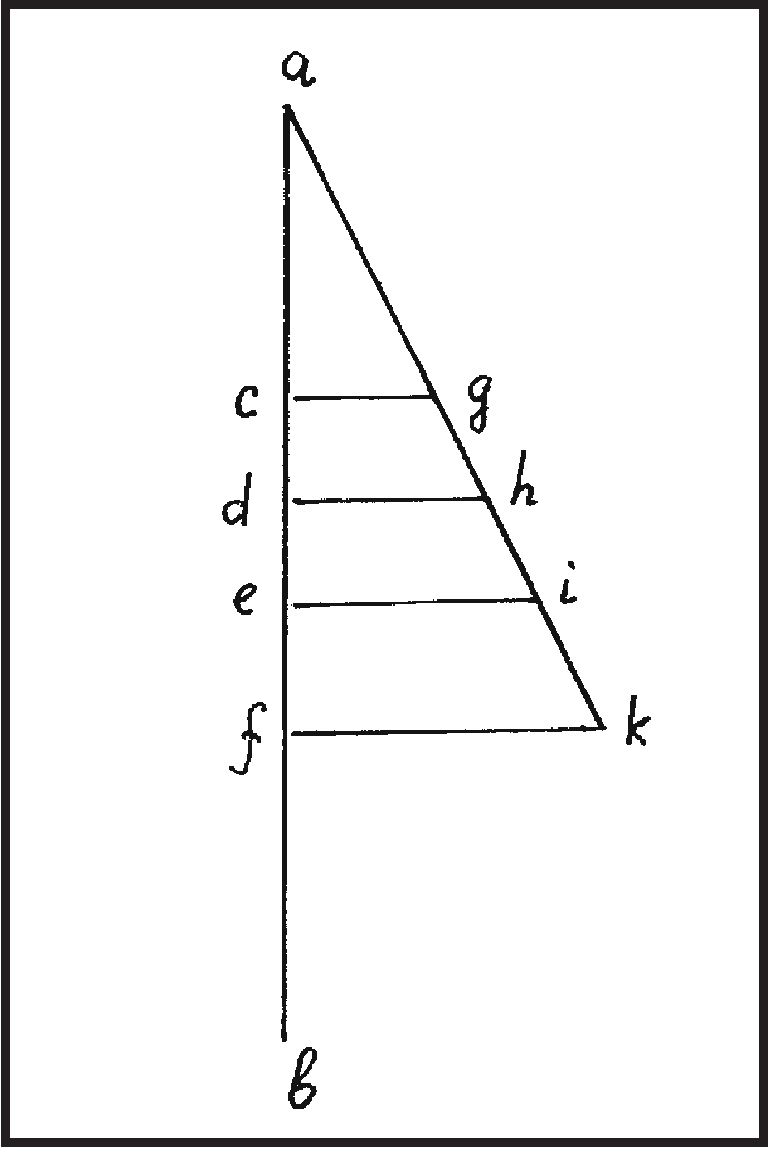

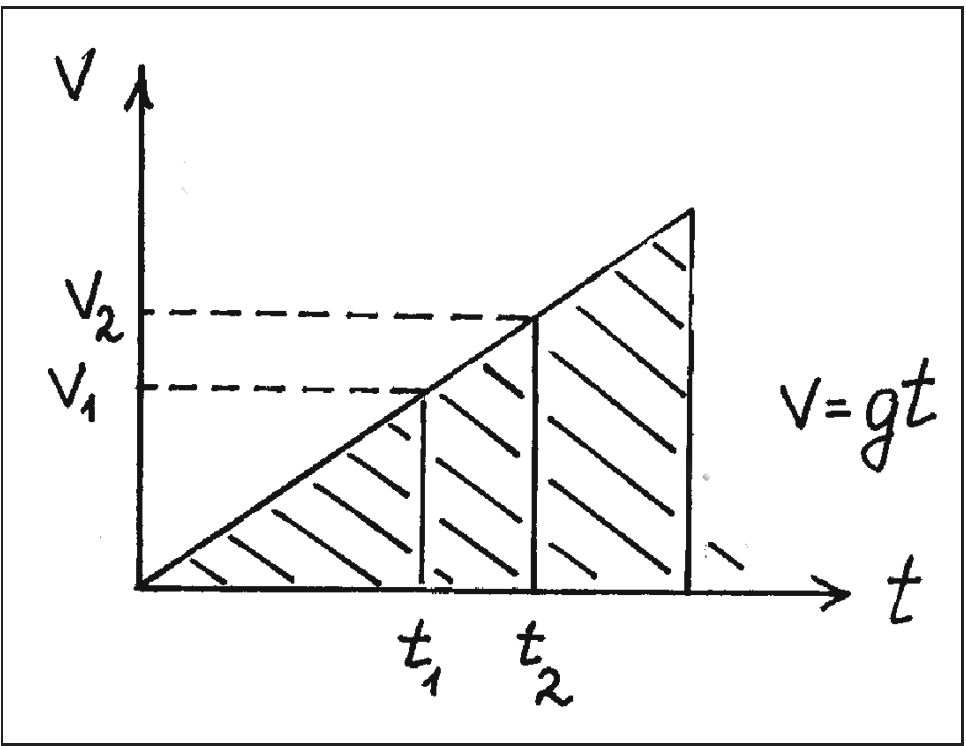

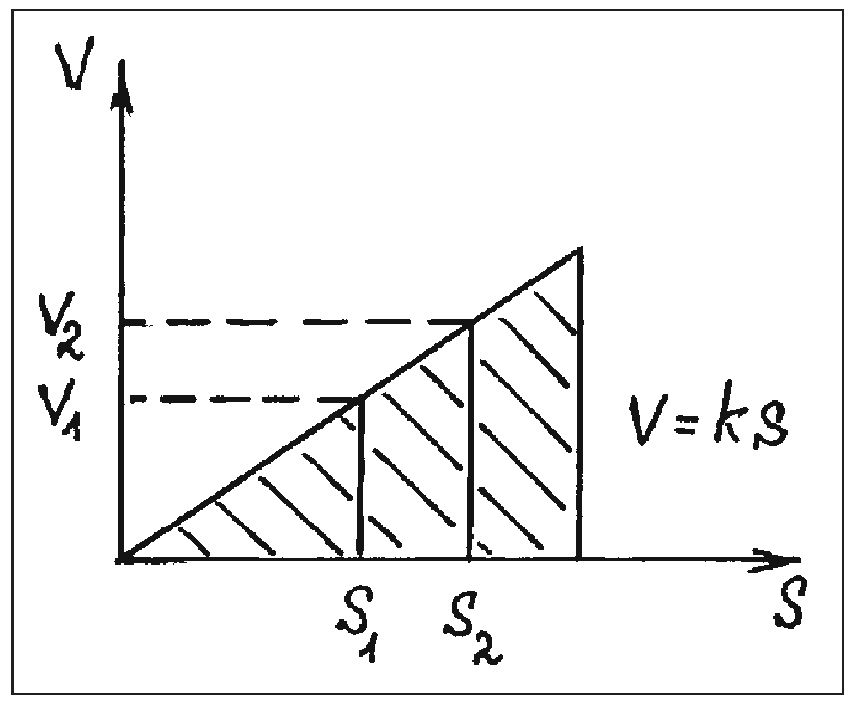

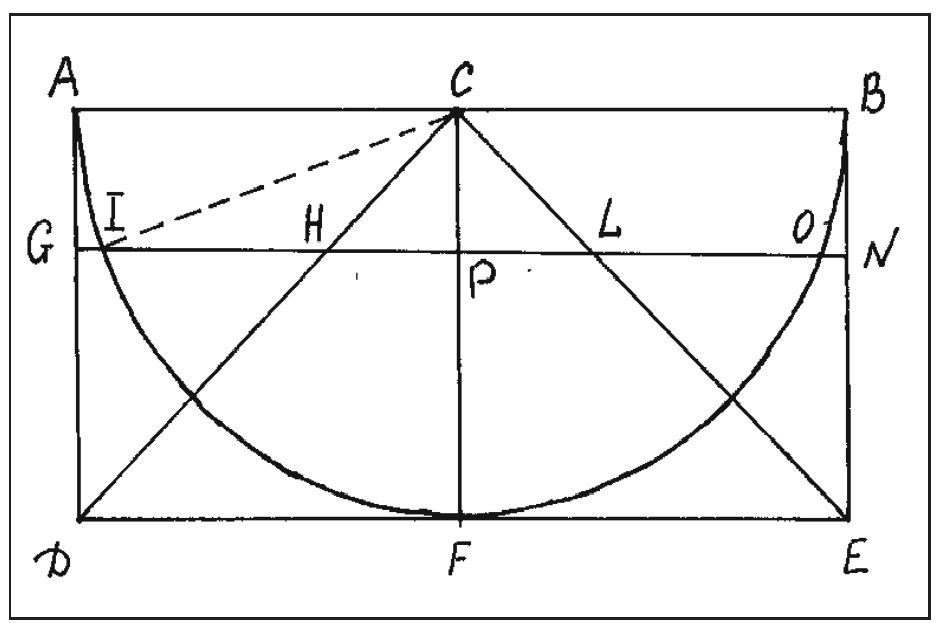

В 1545 г. Павел III (в миру — Alessandro Farnese, 1468–1549; понтификат: 1534–1549) (рис. 1) — тот самый, которому Н. Коперник посвятил «De Revolutionibus» — созвал в Тренте1 XIX (согласно счету римско-католической Церкви) Вселенский собор, начавший свою работу 13 декабря 1545 г. и закончившийся 4 декабря 1563 г. (т. е. за 73 дня до рождения Галилея). Тридентский собор имел огромные последствия для судеб католицизма и — что важно в контексте нашей темы — его решения так или иначе повлияли на всю богословскую полемику, которая велась в начале XVII-го столетия вокруг коперниканства.

Рис. 1. Тициан. Портрет Павла III (1543). Национальный музей и галерея Каподимонте, Неаполь.

Уже в период с 1400-х до начала 1540-х гг. в католической Церкви наблюдаются спорадические попытки провести внутренние преобразования. Эти попытки, или, скорее, декларации, имели своим основным источником низовые структуры церковной иерархии и, за немногими исключениями, были, по словам Элизабет Глисон, «консервативно-ретроградными, ориентированными на реставрацию того, что было, а не на поиски в новых направлениях»2.

Цели создававшихся в начале XVI в. общин и орденов (тиацинов, 1524; капуцинов, 1528; барнабитов, 1530; урсулинок, 1537 и др.) были вполне традиционными: следование принципам монашеской аскезы (если речь шла о монашеской общине или конгрегации) и благочестия, служение Богу, Церкви и ближним3. Задача борьбы с протестантизмом при этом не ставилась. Даже основанное в 1539–1540 гг. Общество Иисуса задумывалось поначалу как инструмент борьбы с эразмианством, которое, как считалось, разлагало изнутри единство и боеспособность Церкви4. Не менее консервативно была настроена и церковная элита, о чем свидетельствуют документы V Латеранского собора (1513–1517). Разумеется, многие в высших эшелонах церковной иерархии высказывались за известные преобразования, однако, речь при этом шла о реставрации старых добрых порядков Церкви, о соблюдении ее законов и устранении злоупотреблений, но отнюдь не о глубоких реформах, которые укрепили бы Церковь перед угрозой нарастающей критики в ее адрес и антиклерикализма5.

Пожалуй, наиболее важным документом предтридентского периода, касавшимся целей предполагаемых реформ, служит доклад «Consilium delectorum cardinalium et aliorum praelatorum de emendand ecclesia»6, составленный в 1537 г. по заказу Павла III специальной комиссией кардиналов и других прелатов. Этот доклад отличается от обычных для начала XVI в. сочинений, содержащих ставший уже стандартным перечень неустройств и злоупотреблений в церковной среде — хроническое отсутствие прелатов на вверенных им территориях, невысокий уровень профессиональной подготовки, а то и просто безграмотность низшего духовенства, распространение среди священнослужителей таких пороков, как пьянство и конкубинат, участие их в охоте и в других светских увеселениях, незаконное наделение духовных лиц привилегиями и землями и т. д.7 Авторы «Consilium» указывают, что источником всех этих неустройств и пороков является неправильное понимание характера папской власти (в чем виноваты, конечно, злокозненные папские советники и юристы). Папа должен осознать, что его власть — исключительно духовная, а отнюдь не политическая и уж тем более не экономическая. Однако дальше этих констатаций дело не пошло, никаких конкретных советов или целостной программы действий авторы не предлагали, поэтому Павел III мог спокойно положить их труд в дальний ящик. Но проблема церковной реформы оставалась, становясь с каждым годом все острее. Нужно было что-то делать.

Павел III был слишком проницателен, чтобы просто начать импровизировать. Вместе с тем, в отличие от своего предшественника Климента VII (в миру — Giulio de'Medici; 1478–1534; понтификат: 1523–1534), он был человеком решительным. Он ясно понимал протестантскую опасность для католической Церкви и разрушительность бесконечных войн между Габсбургами и Валуа для Италии. В этой ситуации, когда папская власть столкнулась с Реформацией в Германии, схизмой в Англии, с проявлениями религиозного инакомыслия в самой Италии, непредсказуемым французским королем Франциском I (1494–1547, король — с 1515) и к тому же испытывала мощное давление императора Карла V (1500–1558; испанский король — с 1516 по 1556, император — с 1519 по 1556), Павел III осознал, что созыв Вселенского собора, который должен дать толчок католической реформе — наиболее верный ход8. Буллою от 12 июня 1536 г. он объявил, что собор должен начаться в мае 1537 г. в Мантуе. Однако Третья война между Габсбургской империей и Францией (1535–1538) разрушила эти планы. Позднее, в 1541 г., на встрече папы с императором в Лукке, было решено созвать собор в ноябре 1542 г. Но и этот план был сорван из-за очередной, четвертой по счету, войны между Карлом V и Франциском I, продолжавшейся с 1541 по 1544 г. И только после подписания мирного договора в Крепи (18 сентября 1544 г.) Павел III буллою от 19 ноября 1544 г. объявил о созыве собора в Тренте в марте следующего года. Но духовенство съезжалось так медленно, что торжественное открытие Тридентского собора состоялось лишь 13 декабря, причем на первой сессии присутствовало только 34 участника.

С самого начала среди присутствующих четко обозначились две соперничающих группы:

— проимператорская, настаивавшая на быстрой и эффективной реформе Церкви и на искоренении злоупотреблений духовенства (т. е. на устранении из церковной практики всего, что служило основанием для критики — прежде всего протестантской — самого института римско-католической Церкви), а также допускавшая известные уступки протестантам в области догматики;

— проримская или консервативная группа, строго ортодоксальная и традиционалистская в вопросах догматики, не принимавшая никаких компромиссов в доктринальной сфере и боровшаяся за создание единого католического фронта в непримиримой борьбе с реформационными движениями.

Консерваторы позаботились, чтобы в Тренте не повторить своих прежних ошибок, в частности, не допустить провозглашения принципа «авторитет собора выше папы», как это случилось на соборах в Констанце (1414–1418) и в Базеле (1431–1449). Кроме того, проримская партия добилась, чтобы голосование происходило не по нациям, а поголовно, и чтобы решающий голос имели только епископы (это обеспечивало консерваторам перевес, поскольку число итальянских епископов превышало их число из других стран). Председательствовали на сессиях папские легаты — кардиналы Джованни Мария Дель Монте (G.M. Ciocchi del Monte, 1487–1555), Марчело Червини (M. Cervini, 1501–1555) и Реджинальд Поль (R. Pole, 1500–1558). Именно им и только им принадлежало право ставить вопросы для обсуждения и голосования. При этом каждый вопрос сначала рассматривался теологами-консультантами в специальной комиссии или конгрегации, а затем подготовленные там решения передавались в генеральные комиссии или конгрегации, состоявшие из епископов. Когда последние приходили к окончательному соглашению, их решение принималось и утверждалось на торжественном публичном (пленарном) заседании.

Павел III настаивал, чтобы сначала обсуждались догматические вопросы, что противоречило желаниям проимператорской партии. В итоге 22 января 1546 г. было решено, что одни конгрегации займутся догматикой, а другие — внутрицерковной реформой. Однако вследствие укрепления политических позиций Карла V9 Рим стал опасаться усиления императорского давления на Собор. Поэтому Святейший в начале 1547 г. счел необходимым перенести место проведения заседаний в Болонью, вторую столицу Папской области, поближе к Риму, под предлогом, что, мол, в Тренте вспыхнула чума. Восемнадцать епископов отказались покинуть Трент, а те, кто перебрался на новое место, фактически бездействовали. Таким образом, первая сессия охватывает период с 13 декабря 1545 по 2 июня 1547 г. и включает в себя 10 заседаний. 17 сентября 1549 г. (незадолго до смерти Павла III, скончавшегося 10 ноября того же года) Собор был распущен.

Новый папа Юлий III (в миру — Giovanni Maria Ciocchi del Monte, 1487–1555; понтификат: 1550–1555; бывший папский легат на первой сессии), получив тиару на продолжавшемся десять недель конклаве 1550 г., уступая требованиям Карла V, вновь созвал собор в Тренте 1 мая 1551 г. На этот раз явились даже светские послы некоторых протестантских князей, вюртембергские и саксонские богословы. Но диалога не получилось, раскол между протестантами и католиками оказался столь глубоким, что стороны уже просто не слышали друг друга. Вторая сессия длилась меньше года. Из-за возобновления военных действий между Морицем Саксонским и Империей Собор вынужден был прекратить свои заседания 28 апреля 1552 г.

Следующая сессия открылась лишь спустя 10 лет — 18 января 1562 г. Главная причина столь длительного перерыва связана как с политическими (отречение Карла V в 1556 г.), так и с религиозными, точнее, религиозно-политическими событиями: заключение Аугсбургского религиозного мира (25 сентября 1555 г.), т. е. договора между католическими и лютеранскими сословиями Империи при условии свободного определения вероисповедания каждым подданным императора10; пришедшийся на 1555–1559 г. понтификат Павла IV (Gian Pietro Carafa; 1476–1559), бывшего главы инквизиционного трибунала в Риме, человека подозрительного, глубоко консервативного, с поразительно узким умственным горизонтом, полагавшегося исключительно на репрессивные меры и не видевшего никакой необходимости в продолжении заседаний11.

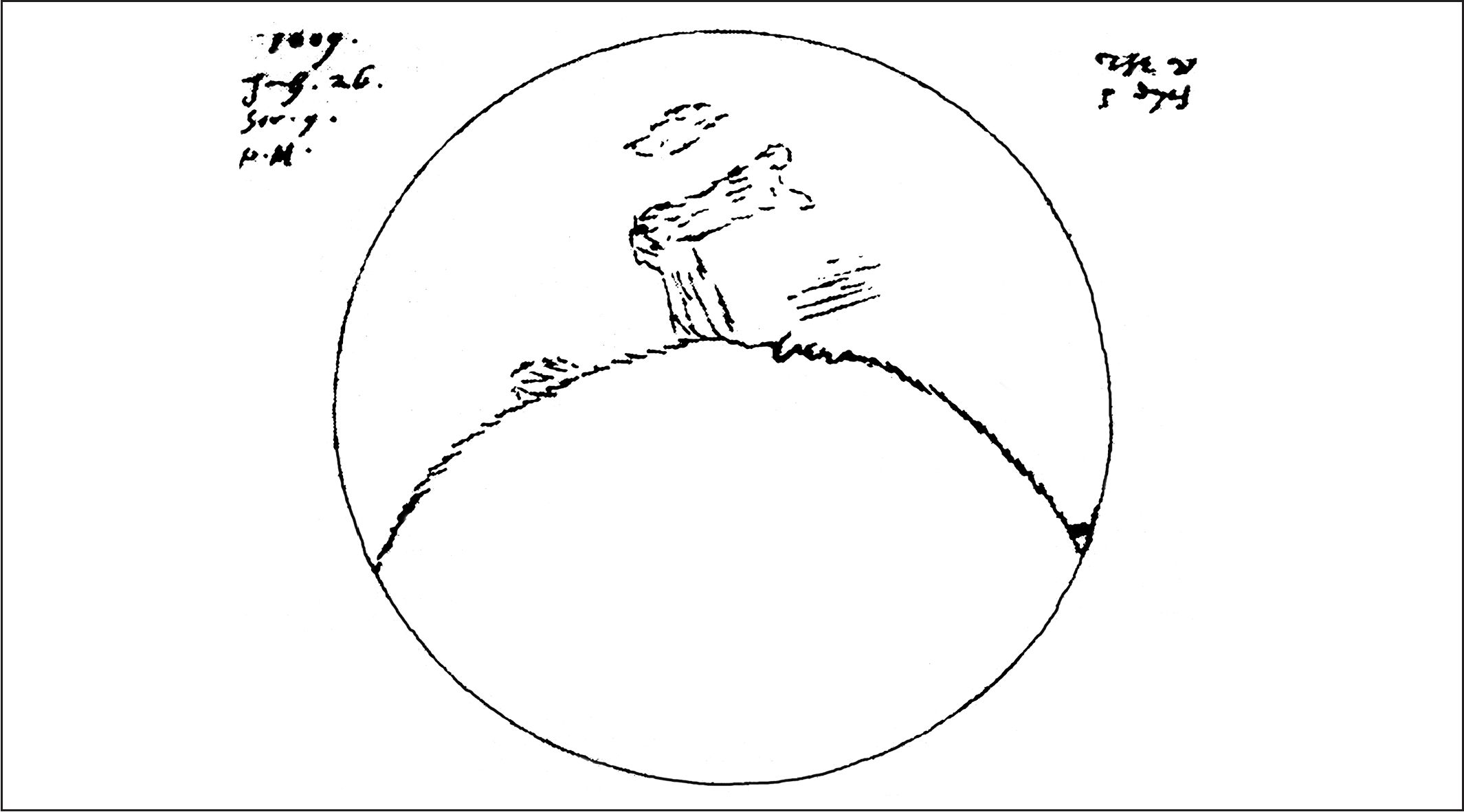

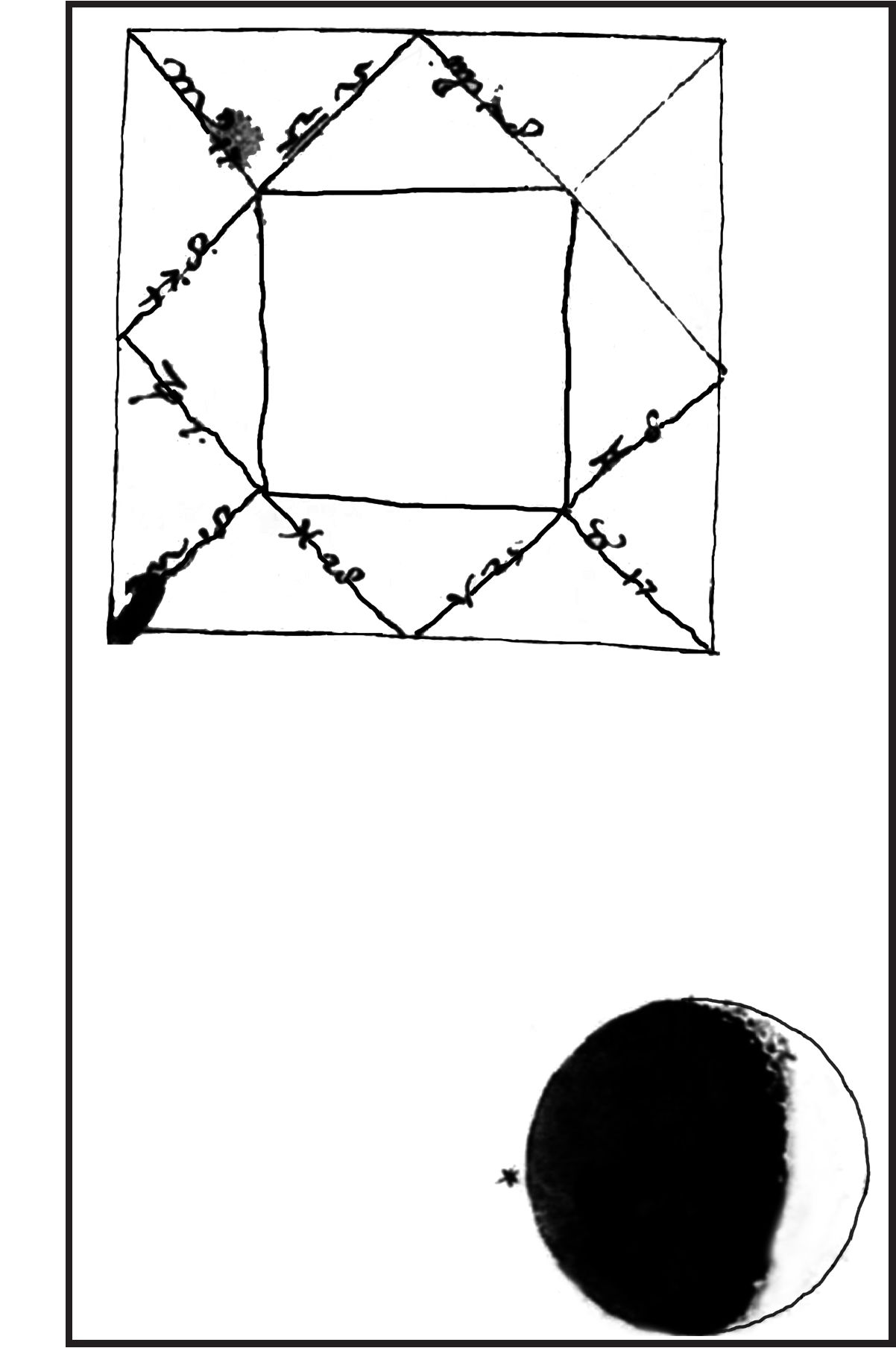

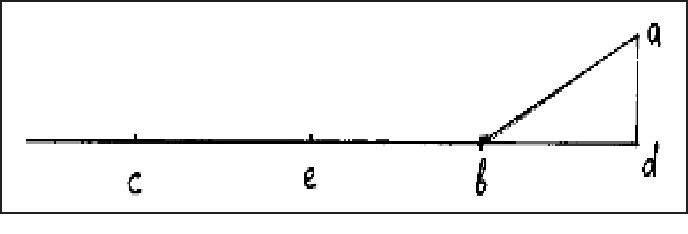

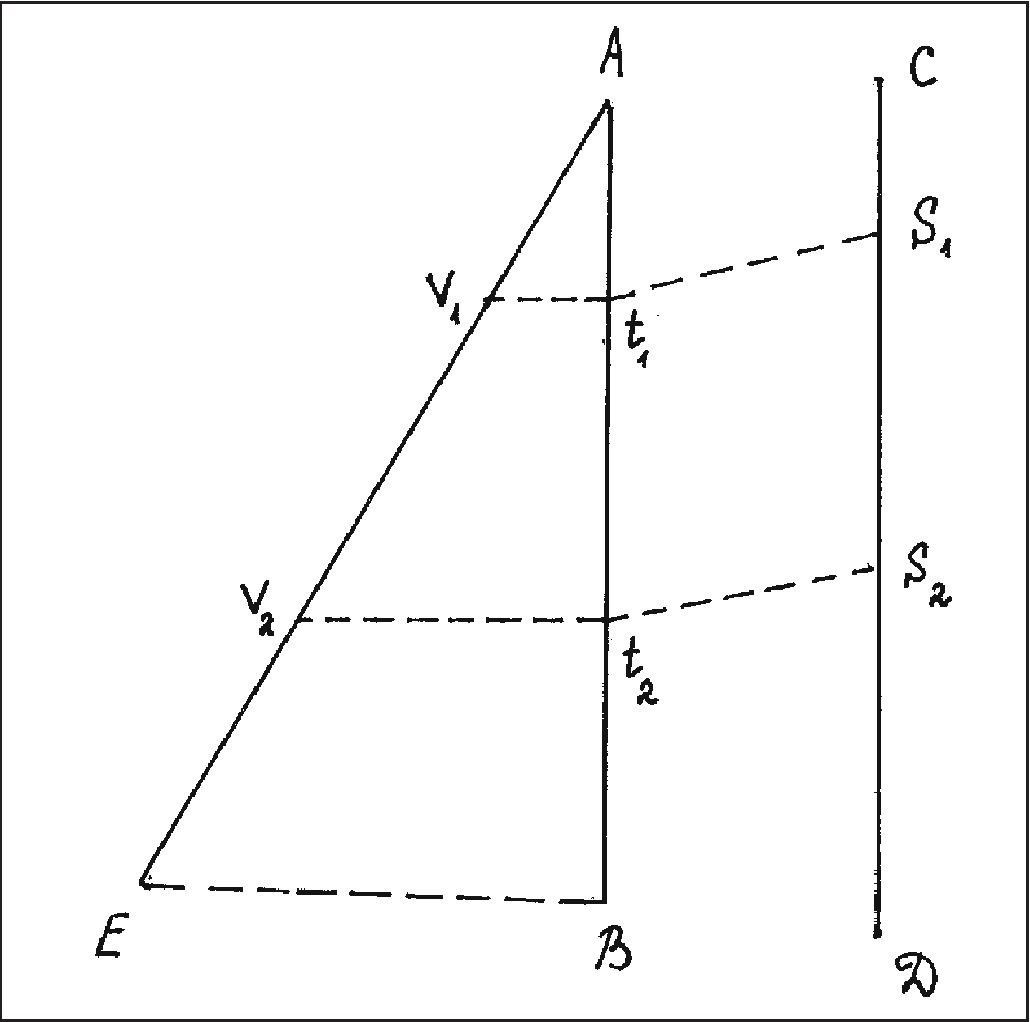

Новый папа Пий IV (Giovanni Angelo de'Medici; 1499–1565; понтификат: 1559–1565), хотя и не числился среди сторонников реформ, однако, исходя из новой религиозно-политической ситуации в Западной Европе (конфессиональное обособление и внутренняя консолидация лютеранства, религиозный конфликт во Франции), решает продолжить работу Тридентского собора. Его последняя, третья сессия (заседания XVII—XXV) продолжалась с 18 января 1562 по 4 декабря 1563 г. (рис. 2). Буллою «Benedictus Deus» от 26 января 1564 г. папа утвердил соборные постановления. Кроме того, торопясь закрепить успех и подытожить догматические принципы, провозглашенные Тридентом, Пий IV, а затем его преемник Пий V (Michele Ghislieri; 1504–1572; понтификат: 1566–1572) издали формулу католического вероисповедания («Professio fidei Tridentina»; 1564), на следование которой должны были присягать все духовные лица, а также профессора католических университетов12.

Рис. 2. Итальянская школа (ранее картина приписывалась Тициану). Заключительное заседание Тридентского собора (ок. 1564). Париж. Лувр

Постановления Тридентского собора распадаются на «Decreta» и «Canones». В «Decreta» изложены догматы католической веры и постановления, касающиеся церковной дисциплины, в «Canones» кратко перечислены основы протестантского вероучения с оговоркой, что они предаются анафеме. Излагая далее основные постановления Собора (доктринальные и дисциплинарные), я уделю основное внимание тем доктринальным решениям, которые были приняты на 4–7 заседаниях первой сессии, состоявшихся, соответственно, 8 апреля и 17 июня 1546 г., 13 февраля и 3 марта 1547 г.

1) Уже в самом начале первой сессии было принято, — и это отразилось в постановлении от 8 апреля 1546 г., приводимом далее — что единственно каноничным текстом католической Библии является ее перевод на латинский язык, сделанный в IV-м столетии Св. Иеронимом (ок. 340–420), т. е. «Vulgata». Все огрехи и неточности этого перевода были приписаны переписчикам и, кроме того, признавалось, что все они (т. е. неточности и ошибки перевода) не влияют на понимание смысла священного текста13. Впрочем, пожелание внести в текст «Vulgata» необходимые исправления также было высказано. Хотя формально перевод и чтение Библии на национальных языках (в приватном порядке) Собор не запрещал, фактически такой запрет был введен Индексами запрещенных книг 1559 и 1564 г.14

2) Первый из декретов, принятых на четвертом заседании I сессии Собора 8 апреля 1546 г., утверждал ответственность Церкви за чистоту толкования обоих Заветов, — «дабы в Церкви сохранялась чистота Писания от скрытых ошибок (ut sublatis erroribus puritas ipsa evangelii in ecclesia conservetur)»15. Тем самым подтверждалось исключительное право Церкви (и только Церкви) быть посредником между божественным Откровением и верующими.

3) Далее, в отличие от протестантского принципа sola scriptum, т. е. принципа, утверждавшего абсолютный приоритет библейского текста как единственного трансцендентного источника конечной истины, Собор, в том же постановлении от 8 апреля 1546 г., сформулировал принцип библейской, апостольской и церковной традиции как источников вероучения. При этом различия между каноническими и неканоническими книгами Священного Писания не делалось, все книги, вошедшие в состав «Vulgata», считались боговдохновенными источниками веры, а тех, кто так не считал (как, например, представители восточной Церкви), Тридентский Собор предал анафеме.

Священное Предание было признано источником вероучения, равносильным Священному Писанию и даже «более обильным», нежели последнее. Наряду со Священным Преданием, берущим начало от самого Иисуса Христа и апостолов, признавалось также, как равное ему, предание церковное, хранимое в практике поместных церквей, т. е. легитимировались устные традиции Церкви («истины и правила, изложенные в книгах и устном предании (veritatem et disciplinam contineri in libris scriptis et sine scripto traditionibus)»)16.

Вот полный текст декрета Собора от 8 апреля 1546 г. о каноне Священного Писания: «Священный вселенский и всеобщий Тридентский собор, законно собравшийся в Духе Святом под председательством трех легатов Апостольского Престола — неизменно полагая своей целью сохранить в Церкви, после устранения заблуждений, саму чистоту Евангелия: то, что было обещано ранее через пророков в Священном Писании (Рим. 1:3; ср. Евр. 1:1 и сл.), Господь наш Иисус Христос, Сын Божий сначала провозгласил Своими устами, затем велел Своим Апостолам проповедовать всей твари (см. Мф. 28:19; Марк. 16:15) как источник полной спасительной истины и правило нравственности: сознавая, что эта истина и правило содержатся в написанных книгах и неписанных преданиях, которые были приняты Апостолами из уст Самого Христа или же внушены Святым Духом и дошли до нас, переданные ими как бы собственноручно: следуя примеру православных отцов, все книги, как Ветхого, так и Нового Завета, ибо единый Бог есть Создатель их обоих, а также само Предание, относящееся и к вере и к нравственности, так как оно дано либо устно Христом, либо внушено Духом Святым и сохранено непрерывной преемственностью в католической Церкви — с одинаковым чувством благочестия и благоговением принимает и почитает.

Собор постановил перечислить в этом декрете все Священные Книги, чтобы не могло возникнуть никакого сомнения относительно того, какие книги он принимает.

Эти книги следующие: Ветхого Завета — пять Моисеевых, т. е. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие; И. Навина, Судей, Руфь, 4 кн. Царств, 2 кн. Паралипоменон, 1 Ездры и 2-я, называемая Неемии, Товита, Иудифи, Есфири, Иова, 150 Псалмов Давида, Притчей, Екклесиаста, Песнь Песней, Премудрости, Премудрости Иисуса, сына Сирахова, Исайи, Иеремии, Варуха, Иезекииля, Даниила; Двенадцати пророков, т. е. Осии, Иоиля, Амоса, Авидия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии, Малахии, две книги Маккавейские, первая и вторая.

Нового завета: четыре Евангелия — от Матфея, Марка, Луки и Иоанна; кн. Деяний Апостолов, написанная евангелистом Лукой; четырнадцать посланий ап. Павла: к Римлянам, два к Коринфянам, к Галатам, к Ефесянам, к Филиппийцам, к Колоссянам, два к Фессалоникийцам, к Титу, к Филимону, к Евреям, два послания ап. Петра; три послания ап. Иоанна; одно ап. Иакова; одно ап. Иуды; и Апокалипсис ап. Иоанна». Таким образом, наряду с письменным источником веры — боговдохновенным текстом Библии — признавался и другой источник: экзегеза Священного Писания, которая представляет собой продукт человеческого разума, результат его усилий постичь спасительную истину Откровения. В этом пункте соборное постановление вполне отвечало учению Св. Фомы Аквинского (ок. 1225–1274), согласно которому божественная истина открывается миру через священный текст и его толкование. Тем самым признавалась ценность человеческого разума в поисках пути к спасению. Однако в силу слабости этого разума, в силу того, что «истина о Боге, отысканная человеческим разумом, была бы доступна немногим, притом не сразу, притом с примесью многочисленных заблуждений»17, толкование Священного Писания необходимо было поставить под строгий церковный контроль. Этому вопросу посвящен следующий соборный декрет, датированный тем же днем — 8 апреля 1546 г.

4) Со времени папы Иннокентия III (Lotario de' Conti; 1160–1216; понтификат: 1198–1216) католическая Церковь воспрещала чтение Библии мирянам, дабы не пробуждать в них духа исследования и критицизма и не порождать тем самым ересей и расколов. Тридентский собор также признал невозможность правильного толкования Священного Писания без руководящего участия епископов и папы, пастырские функции которых завещаны Евангелием. Фактически постановление Собора на этот счет утверждало исключительное право Церкви на экзегезу библейского текста. Более того, оно устанавливало церковную монополию на все вопросы, касающиеся веры:

«Имея целью поставить в будущем под контроль мятежные души и достигнуть единства в вопросах нравственности и веры, а также христианского учения, Собор постановляет, что никто не имеет права иметь собственные суждения и искажать смысл Священного Писания согласно собственным убеждениям, а также толковать его в смысле, противоречащем тому, что установила Святая Матерь-Церковь. Только ей одной принадлежит право определять истинный смысл и значение Писания; а оно было установлено единодушным согласием Отцов Церкви»18.

5) Следующая группа постановлений Тридентского собора, принятых на 5-м (17 июня 1546 г.) и 6-м (13 января 1547 г.) заседаниях, касается двух христианских доктрин: первородного греха и оправдания.

a) Само выражение peccatum originale (или peccatum ex traduce) впервые употребил Св. Августин (354–430)19, который акцентировал три аспекта этого понятия: склонность к греху является неотъемлемым свойством человеческой природы; первородный грех — это не только порок, но и своего рода болезнь души, ибо первородный грех сопровождается повреждением всей человеческой природы, как нравственной, так и физической; грех Адама передается из поколения в поколение, т. е. является наследуемой виной.

Несколько иначе концепцию первородного греха трактовал Св. Фома. Он полагал, что грехопадение не привело к утрате человеком его естественных особенностей. Адам потерял лишь изначальную праведность, которая была сверхприродным божественным даром (donum supernaturale), т. е. чем-то внешним по отношению к его естеству. И если говорить о первородном грехе как о болезни души, то суть этой болезни Св. Фома определяет как отсутствие этой изначальной праведности (defectus originalis justitiae)20.

Соборный декрет о первородном грехе, по сути, отошел от августинианского понимания peccatum originale, восприняв позицию даже не Св. Фомы, но Ансельма Кентерберийского (St. Anselm, Archbishop of Canterbery; ум. 1109) и Дунса Скота (Bl. John Duns Scotus; ум. 1308), которые сводили суть первородного греха к недостатку той праведности (justitiae debitae nuditas), которую первый человек получил как дар благодати и которую он обязан был сохранить. Кроме того, Собор подчеркнул передаваемость первородного греха вместе с природой человека через рождение и, — видимо, делая уступку августинианству, — принял понимание peccatum originale как первородной вины (reatus). Наконец, в постановлении Собора отмечалось, что первородный грех, хотя и передается из поколения в поколение, однако, несколько умаляется таинством крещения21.

Вопрос о природе первородного греха важен в контексте тематики настоящей работы потому, что он связан с другим вопросом — о границах человеческого разума и человеческих способностей, в том числе и способностей познавать окружающий природный мир. Если встать на позицию Св. Августина, то тогда надо признать, что бремя первородного греха ставит границы — и, возможно, очень жесткие — человеческим возможностям понять устройство мира. Более мягкая концепция Дунса Скота (и даже Св. Фомы) допускает расширение познавательного потенциала человека. Тридентский собор, как следует из сказанного, занял в вопросе о первородном грехе прогуманистическую позицию, чем заслужил со стороны представителей иных христианских конфессий упреки в полупелагианстве. «Тридентский собор, — писал русский богослов, — в своем определении о первородном грехе говорит, что Адам, преступив заповедь Божию, тотчас утратил святость и правоту, в которой был установлен, подвергся гневу Божию и наказанию, подпал власти диавола и переменился к худшему по телу и душе («secundum corpus et animam in deterius commutatum fuisse»). Но как понимать перемену к худшему <...> собор не пояснил». Однако, опираясь на труды посттридентского поколения теологов, в первую очередь кардинала Бел-лармино, можно понять, что же имелось в виду: «отрицая какую бы то ни было порчу в человеческой природе, оно [католичество] проповедует об одной только наследственной виновности человека перед Богом. Грех не внес в человеческую природу никакого расстройства, но только сделал Адама и всех его потомков виновными перед Богом. Взгляд, близко граничащий с заблуждениями древнего пелагианства. <...> Пелагианство отличалось от католичества только тем, что не признавало передачи виновности от человека грешника к его потомкам. Поверхностный взгляд католичества на следствия грехопадения вызвал совершенно противоположные крайности у протестантов. <...> Католики учили, что падение не внесло в нашу природу никакой порчи. По воззрениям же протестантов, порча, напротив, так велика, что в человеке не осталось ничего доброго»22. He вдаваясь в межконфессиональные споры, отмечу только, что именно этот «поверхностный взгляд католичества на следствия грехопадения» и позволял сохранять веру в познавательные и творческие возможности человека, не воздвигая между ним и окружающим его творением непреодолимого барьера, обусловленного глубокой поврежденностью человеческой природы — в том числе и «расстройством» когнитивных способностей людей — вследствие peccatum originale.

b) Теперь обратимся к декрету об оправдании. Согласно соборному постановлению, сам человек не способен заслужить божественную милость, но его добрые дела могут склонить Всевышнего к милости и оправданию, т. е. к союзу («кооперации») верующего с Богом («cooperatio hominis cum Deo»). «Таким образом, Собор возвращался к идеям Св. Фомы, обнаруживая "третий путь", синтезируя экстремальность лютеранства ("sola fide") и оправдание труда в реформатской доктрине»23. При этом «добрые дела не ограничивались, как в кальвинизме, лишь социальной, житейской сферой, распространяясь на весь спектр священного ритуала: паломничество, покаяние, аскеза, почитание святых, пост, молитва за живых и мертвых»24, страсти Христовы и т. д.25

Иными словами, верующий проходит путь от состояния предрасположенности к греху к состоянию благодати26. Только оправдание дает человеку надежду на спасение. В соборном постановлении особо подчеркивалось, что оправдание есть божественный акт, дар Всевышнего верующему27, и причины Его решения скрыты от людей.

Одной человеческой воли недостаточно для оправдания, ибо путь к спасению требует со стороны человека серьезных усилий. В соборном постановлении детально изложен процесс «кооперации» божественного и человеческого факторов на пути к спасению. Само по себе оправдание, как акт божественный, не может быть следствием веры или каких-либо человеческих действий28. Но вместе с тем спасение не может быть достигнуто без концентрации человеческой воли, без соблюдения целомудрия и без благих дел29.

Хотя в соборных постановлениях доктрине оправдания отводится довольно много места и одни и те же мысли и формулировки неоднократно повторяются (что само по себе свидетельствует о накале полемики), тем не менее, многие вопросы остались не разъясненными, в частности, вопросы о соотнесенности божественной благодати и свободной воли человека (подобно ли отношение между ними отношению между физической причиной и ее следствием?), о случайности божественного выбора (имеют ли человеческие поступки по отношению к божественному предопределению статус случайных или гипотетических?), о достоверности (является ли божественное предзнание будущих поступков человека достоверным?) и т. д. Все эти и иные недосказанности стали причиной многих последующих споров и ересей. В контексте настоящей работы важно отметить, что названные выше теологические проблемы имели свои корреляты в сфере математических наук и натурфилософии, где интенсивно обсуждались такие вопросы, как достоверность математического знания, гипотетическая природа математических сущностей (скажем, являются ли эпициклы и эксцентры реальностью или же они были введены в теорию движения планет в качестве математической гипотезы для «спасения явлений») и т. д.

6) На седьмом заседании первой сессии Собора (3 марта 1547 г.) были приняты постановления, касавшиеся таинств. Семь таинств определялись спасительными для верующих (т. е. несущими благодать) ex opere operat, т. е. в смысле их реального воздействия в случае, если сам верующий (его внутренняя воля и убежденность) им не противодействует (non ponat obicem)30. «Верующему, тем самым, являлась надежда на действительное оправдание, чем разрушалась догматическая посылка реформаторов о символическом толковании причастия и вместе с тем отрицалась благодатная роль лишь евхаристии и крещения»31.

Кроме доктринальных, Собор принял также ряд дисциплинарных постановлений. Прежде всего была особо выделена роль священника как сакральной фигуры в противовес общинному, лишенному святости статусу пастора у протестантов.

Далее, в центре забот апостольского престола оказывался епископат. Епископы превращались не только в важнейшее звено обновленной Церкви: «на них отныне возлагалась и главная ответственность за успешное противостояние протестантизму на местах. Именно с епископом были связаны главные организационные проблемы: ряды прелатов нуждались в пополнении, а для этого требовалась в высшей степени квалифицированная подготовка, хорошо развитая способность к самостоятельной и энергичной деятельности, глубокое знание богословских и правоведческих нюансов. Административная реформа должна была идти нога в ногу с усовершенствованным образованием.

В католической пропаганде большое место отныне уделялось образу аскетичного, благочестивого и вместе с тем ученого пастыря»32. Вообще вопросы образования как духовных лиц, так и мирян, стали и на Соборе, и в посттридентское время едва ли не главными. Разумеется, речь шла в первую очередь о католическом воспитании и образовании, но оно включало в себя в той или иной мере элементы светского образования. Постановлением Собора предусматривалось вблизи каждой церкви, монастыря и публичной школы создать lectio sacrae scripturae (т. е. своего рода кафедры по изучению Священного Писания)33. Было также решено, что учителя должны безвозмездно учить бедных школяров грамматике («clericos aliosque scholares pauperes grammaticam gratis doceat») с тем, чтобы те могли затем изучать Св. Писание. Вблизи соборов и больших церквей было велено создать семинарии для способных молодых людей — особенно выходцев из бедных семей — чтобы готовить их к духовному званию.

Как справедливо заметила Р. Фельдхей, принятие подобных мер свидетельствовало о победе того направления, которое «уходило своими корнями в христианский гуманизм»34. В результате прелаты нового, посттридентского поколения выпестовывались в новых педагогических центрах, которые, в свою очередь, стали, наряду с курией, обновленным епископатом и новыми монашескими орденами, движущими силами католической Реформы.

Разумеется, образовательные инициативы Тридента столкнулись с множеством проблем. Укажу только на одну из них. В соответствии с решениями Собора, ответственность за реализацию новой образовательной политики возлагалась на епископат. При этом прогуманистически настроенное крыло Собора понимало роль епископа в духе Амвросия Медиоланского (S. Ambrosius; ок. 340397) и Св. Августина — епископ должен совмещать в одном лице проповедника, духовного наставника и церковного администратора. Это ущемляло интересы нищенствующих орденов, которые с XII-го столетия обладали монополией на проповедническую деятельность, за что получали от пап многочисленные привилегии и были выведены из-под юрисдикции диоцезов. Кроме того, Собор потребовал, чтобы религиозные ордена, особенно орден доминиканцев, перенесли центр тяжести своих интеллектуальных усилий со схоластико-теологических штудий на изучение Св. Писания35, а также на его разъяснение среди верующих, притом контролировать всю эту деятельность должны были опять-таки епископы. Доминиканцы, интеллектуальным лидером которых на первой сессии Собора был Доминго де Сото (D. de Soto; 1494–1560), не отрицали необходимости нести знание Библии в народ, но они опасались, что сужение занятий собственно теологией ослабит их позиции, а следовательно, и позиции католической Церкви в целом в ее противостоянии протестантизму.

И еще одно важное обстоятельство: принимая решения об организации тех или иных новых образовательных центров, Собор не уточнял многие существенные аспекты и детали, в частности, ничего конкретного не было сказано относительно содержания образования (и это неудивительно, ибо почти каждое соборное постановление было результатом не столько консенсуса, сколько компромисса между различными позициями и интересами). Это открывало известную свободу действий в ходе реализации тридентских декретов. Более того, выявилось существенное расхождение между католическими интеллектуальными элитами — прежде всего между доминиканцами36 (традиционалистами) и иезуитами (если не новаторами, то, по крайней мере, сторонниками обновления католического мира) — в том числе и в вопросе о стратегии образовательной политики посттридентской Церкви. Это обстоятельство, как будет ясно из дальнейшего, сыграло важную роль в «деле Галилея».

В целом же, оценивая итоги Тридентского собора, можно сказать, что хотя каких-либо революционных преобразований in capite et in membris не произошло, — да и не могло произойти, — его решения оказались важными прежде всего тем, что «отныне Церковь получила твердые основы — и догматические, и организационные — дальнейшего существования. Был преодолен опасный кризис, резко осложненный Реформацией и расколом: противоречие между старыми формами и новыми силами. Собор венчал почти полувековые усилия не одного поколения католических реформаторов добиться обновления в решающих пунктах. Католицизму удалось ясно дистанцироваться от протестантских вероучений, сформулировать собственное видение догмы, но самое главное — не разрушить преемственность предшествующей традиции. Реформа церкви не переросла в ее разрушение, а элементы консерватизма не возобладали над желанием развивать Реформу»37. Говоря же о доктринальных решениях Собора, следует отметить, что, как выразилась Р. Фельдхей, «все они выражали признание потенциальной способности человека (the adequacy of the natural human potential) служить мостом между мирским и трансцендентным»38.

Огромное влияние на ход тридентской полемики, а также на посттридентскую церковную идеологию и практику оказали идеи Св. Фомы Аквинского. И это вполне закономерно, поскольку именно на основе томизма можно было достичь искомого синтеза (гармонии) разума и откровения, естественного и сверхъестественного, рационального познания и доктрины спасения, согласовать до аскетичности строгую христианскую этику и гуманистический строй мышления и жизни. Кроме того, именно томизм предлагал, как казалось (особенно доминиканцам), наилучший способ систематизации знания и такую модель организации познавательной и образовательной деятельности, которая наиболее полно отвечала требованиям тридентской ортодоксии. Далее я коснусь некоторых аспектов учения Св. Фомы, необходимых для понимания дальнейшего.

1. Нем. Trient, лат. Tridentum, совр. итал. Trento — город в южном Тироле.

2. Gleason E.G. Catholic Reformation, Counterreformation, and Papal Reform in the Sixteenth Century // Handbook of European History: 1400–1600. Late Middle Ages, Renaissance and Reformation. Vol. II. Programs and Outcomes / Ed. by Thomas A. Bradly, Heiko A. Oberman, James D. Tracy. Leiden; New York; Koln: E.J. Brill, 1995. P. 317–345; P. 320.

3. Подр. см.: Religious Orders of the Catholic Reformation. Essays in Honor of John C. Olin on his Seventy-fifth Birthday / Ed. by R.L. De Molen. New York: Fordham Univ. Press, 1994.

4. Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола: 1555–1648. СПб: ИЦ «Гуманитарная академия», 2002. С. 121. Разумеется, борьба с эразмианством была отнюдь не единственной и даже не главной целью Общества Иисуса, о чем см. далее.

5. Minnich N.H. The Catholic Reformation: Council, Churchmen, Controversies. Hampshire: Aldershot, 1993; Anticlericalism in Late Medieval and Early Modern Europe / Ed. by P.A. Dykema and H.A. Oberman. Leiden; New York: E.J. Brill, 1993.

6. Concilium Tridentinum: Diariorum, Actorum, Epistularum, Tractatuum nova Collectio. Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im Katholischen Deutschland. Ed. Soc. Görresiana. Friburgi Brisgoviae: Herder, 1901. T. 12. P. 131–145.

7. В 1541 г. иезуит Лефевр писал И. Лойоле: «Дал бы Бог, чтобы здесь, в Вормсе, нашлось бы только два или три священника, которые не были бы конкубинарами и не были бы запятнаны еще и другими преступлениями и которые хоть сколько-нибудь заботились о спасении своей души» (Crétineau-Joly J. Histoire religieuse, politique, et littéraire de la Compagnie de Jésus: composée sur les documents inédits et authentiques. T. 1. Paris: P. Mellier (Lyon: Guyot), 1844. P. 166).

8. На этом настаивал Карл V, но папа Климент VII умер в 1534 г., так и не созвав собора. Павел III получил тиару при условии, что собор будет созван.

9. В июне 1546 г. между Империей и Шмалькальдентским союзом протестантских чинов началась война, которая принесла Карлу V убедительную победу. При этом Павел III сначала оказывал императору серьезную поддержку людьми и деньгами, но затем, после первых императорских побед, папа прекратил свою помощь.

10. Подр. см.: Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола... С. 50–56.

11. Именно Павел IV наделил инквизиционный трибунал широкими полномочиями и санкционировал издание полного официального «Index librorum prohibitorum» 1559 г., который не только перечислял еретические или подозрительные фрагменты в книгах, но и запрещал чтение Библии на национальных языках.

12. Вслед за тем, в 1566 г., был издан «Тридентский катехизис» («Cathechismus Romanus»), а в 1568 г. — «Римский бревиарий» («Breviarium Romanum»). Кроме того, в 1570 г. был утвержден новый порядок мессы («Missale Romanum»).

13. Iglesias S.M. El decreto tridentino sobre la Vulgata y su interpretacion por los teologos del siglo XVI // Estudios biblicos, 1946. T. 5. P. 145–169.

14. Delumeau J. Catholicism between Luther and Voltaire: A new View of the Counter-Reformation / Transl. J. Moiser; with an introd. by John Bossy. London: Burns & Oates Ltd.; Philadelphia: Westminster Press, 1977 P. 9.

15. Marcocchi M. La Riforma Cattolica: Documenti e Testimonianze. Figure ed istituzioni dal secolo XV alla met'a del secolo XVII / Saggio introduttivo di Mario Bendiscioli. In 2 tt. Brescia: Morcelliana, 1967–1970. T. 2. P. 572.

16. Marcocchi M. La Riforma Cattolica... Поначалу, правда, предлагалась иная формулировка: «Partim in libris scriptis partim sine scripto traditionibus» (Jedin H. Storia del Concilio di Trento / Transl. G. Lecchi & O. Niccoli. In 3 tt. Bresia: Morcelliana, 1973–1982. T. 2. P. 67–118; P. 69). На этой редакции настаивали более консервативно настроенные теологи, полагавшие, что согласное мнение отцов церкви также может служить источником веры. Но их предложение принято не было, главным образом, по причине неясности, что значит partim (отчасти). Но и принятая редакция вызывает вопросы. В частности, остается неясным отношение между двумя типами источников: была ли устная традиция инкорпорирована в письменную или же она должна служить отдельным, дополнительным источником веры. Как заметила по этому поводу Р. Фельдхей, «компромиссу, достигнутому в Триденте, присуща внутренняя неопределенность (an inherent ambiguity), обусловленная неспособностью придти к консенсусу. Именно эту смысловую неясность, а отнюдь не догматизм, важно иметь в виду, чтобы понять менталитет контрреформационной Церкви» (Feldhay R. Galileo and the Church: Political Inquisition or Critical Dialogue? Cambridge: Cambridge University Press, 1995. P. 78).

17. St. Thomas Aquinas. Sum. Theol. I. q. 1. 1c.

18. Я воспользовался переводом, приведенным в книге: Фантоли А. Галилей... С. 177–178. Оригинал см.: Marcocchi M. La Riforma Cattolica... T. 2. P. 575.

19. Augustine St. De diversis quaestionibus ad Simplicianum. I. 1. 10.

20. St. Thomas Aquinas. Sum. Theol. I. q. 94; q. 95; q. 83, a. 2.

21. Marcocchi M. La Riforma Cattolica... T. 2. P. 586–587.

22. Беляев Н. Пелагианский принцип в римском католичестве // Православный собеседник. 1871. Ч. I (февраль-март). С. 84–120, 184–236; С. 187–188.

23. Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола... С. 124.

24. Там же.

25. Marcocchi M. La Riforma Cattolica... T. 2. P. 598; 601–602.

26. «Ut sit translatio ab eo statu, in quo homo nascitur filius primi Adame, in statum gratiae...» (Ibid. P. 590).

27. «Ita neque propria nostra justitia tamquam ex nobis propria statuitut, neque ignoratur aut repudiatur justitia Dei illa eadem Dei est...» (Ibid. P. 605).

28. «Gratis autem justificari ideo dicamur, quia nihil eorum, quae justificationem praecedunt, sive fides, sive opera, ipsam justificationis gratiam promeretur...» Marcocchi M. La Riforma Cattolica... P. 595).

29. «Mortificando membra carnis suae et exhibendo ea arma justitiae in sanctificationem per observationem mandatorum Dei et ecclesiae: in ipsa justitia per Christi gratiam accepta, cooperante fide bonis operibus, crescunt atque magis justificantur...» (Ibid. P. 597).

30. Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio: in qua praeter ea quae Phil. Labbeus et Gabr. Cossartius... et novissime Nicolaus Coleti in lucem edidere ea omnia insuper suis in locis optime disposita exhibentur/quae Joannes Dominicus Mansi... evulgavit. Graz, 1961. Vol. 33. Sess. VII.

31. Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола... С. 124; Sacrorum Conciliorum... Sess. VII.

32. Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола... С. 125.

33. Marcocchi M. La Riforma Cattolica... T. 1. P. 495; Sess. V, 17. VI. 1546. Аналогичное решение по монастырям см.: Ibid. P. 497–498.

34. Feldhay R. Galileo and the Church... P. 85.

35. Jedin H. Storia del Concilio di Trento. P. 127.

36. Доминиканцы, или орден братьев проповедников (Ordo fratrum praedicatorum) — основан Св. Домиником (St. Dominic [Guzman]; 1170–1221). Приехав в 1205 г. в Прованс и Лангедок, Доминик решился проповедью бороться против ереси альбигойцев и основал, при поддержке епископа тулузского, монастырь в Приуле. В 1215 г. он отправился в Рим, чтобы получить от папы Иннокентия III разрешение на устройство нового ордена. Папа согласился исполнить его просьбу лишь с тем условием, что тот выберет себе правила одного из существующих уже орденов. Доминик выбрал правила Св. Августина. Официальное утверждение ордена состоялось 22 декабря 1216 г. в понтификат папы Гонория III (в миру — Cencio Savelli; ?–1227; понтификат 1216–1227). В 1218 г. Доминик переселился из Тулузы в Рим и был назначен папой «magister sacri palatii», т. е. управляющим папским дворцом, и придворным проповедником. В 1233 г. католическая Церковь признала его святым. Орден быстро распространился во Франции, Испании и Италии. На первом генеральном капитуле в Болонье в 1220 г. орден был объявлен нищенствующим: на его членов была возложена обязанность отказаться от всякого имущества и доходов и жить подаяниями. Однако это постановление строго не соблюдалось и в 1425 г. было отменено папским решением. Третий Великий магистр ордена, Св. Раймунд де Пеннафорте (St. Raymond de Pennafort, 1180–1275) издал собрание его статутов (1238). Было учреждено, что во главе ордена стоит избирающийся Великий магистр (сначала его избирали пожизненно, а потом на 6 лет), а в каждой стране должен быть провинциальный приор. Над этими начальствующими лицами стоит капитул, т. е. общее собрание, созываемое каждые три года. Главная задача ордена состояла в миссионерской деятельности среди неверных; но вместе с тем он ревностно занимался церковной проповедью и богословием. Членами ордена были Альберт Великий и Фома Аквинский, а также Эккард и Савонарола. Magister sacri palatii, всегда избиравшийся из числа доминиканцев, заведовал высшей цензурой; папа Григорий IX (в миру — Ugo или Ugolino di Segni; 1170–1241; понтификат: 1227–1241) передал им также Инквизицию. В эпоху своего наибольшего процветания орден насчитывал до 15000 членов в 45 провинциях (из них 11 вне Европы), и 12 конгрегаций, под управлением самостоятельных генеральных викариев. Позднее доминиканцы были оттеснены иезуитами от школ и проповеди при дворах, а отчасти и от миссионерской деятельности.

37. Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола... С. 124–125.

38. Feldhay R. Galileo and the Church... P. 87. Разумеется, выше были очерчены лишь отдельные факты, догматические позиции и идеологемы, связанные с работой Собора, а именно те, которые так или иначе соотнесены с главной темой настоящего исследования. Более детальную информацию о Тридентском соборе и эпохе Контрреформации можно почерпнуть в следующих статьях и монографиях: Bossy J. Christianity in the West: 1400–1700. Oxford [Oxfordshire]; New York: Oxford University Press, 1985; Delumeau J. Catholicism between Luther and Voltaire: a new view of the Counter-Reformation. (Последнее французское изд-е: Delumeau J., Cottret M. Le catholicisme entre Luther et Voltaire. 6e ed. Paris: Presses universitaires de France, 1996; первое франц. изд-е: 1971); History of the Church / Ed. by H. Jedin, J. Dolan. In 10 vols. New York: Crossroad, 1980–1982. Vol. V. Reformation and Counter Reformation. 1980; Alberigo G. Du Concile de Trente an tridentinisme // Irenikon, 1981. T. 54. P. 192–210; Jedin H. Geschichte des Konzils von Trient. Bds. 1–4. 3 Aufl. Freiburg im Breisgau, Basel, Wien: Herder, 1978. См. также литературу, указанную в цитированных выше работах E. Gleason (p. 343–345) и А.Ю. Прокопьева (С. 114–116).

В период формирования средневековой мысли Природа понималась как ens creatum, причем полагалось, что в силу грехопадения все природно сущее лишено присущего ему изначально божественного слова. «Фундаментальная позиция средневековой мысли определяется пониманием бытия как слова. Из этого понимания проистекает риторическое Слово Августина, грамматическое Слово Ансельма, логическое Слово Фомы Аквинского и поэтическое Слово Данте»1. В «логическом» Слове Св. Фомы все сущее подлежит человеческому познанию, кроме Бога — то же, «что преподано Богом в откровении, следует принять на веру»2. Св. Фома исходил из того, что источником конечной истины, которая внеположна человеческому разуму, является Бог3, точнее, божественный интеллект, неотделимый от божественной воли. Божественная истина может быть раскрыта человеку через откровение и сообщена посредством Св. Писания и его толкования4. Однако эта истина доступна не всем, а лишь тем, кто предопределен тайным решением Бога к спасению5. В этом взгляды Св. Фомы практически совпадают с позицией Св. Августина и других Отцов Церкви. Но, в отличие от последних, Св. Фома делает больший акцент на рациональном мышлении, которому он отводит важную роль как в познании сотворенного мира, так и в поисках пути к спасению6.

Высшей формой познания, согласно Св. Фоме, служит созерцание. Хотя он и принимает аристотелеву максиму — в разуме нет ничего, чего ранее не было бы в чувствах (nihil est in intellectu nisi prius fuerit in sensu)7 — тем не менее реальное познание представляет собой, по мнению «ангельского доктора», выделение сущности вещей разумом, ибо томистский Бог рационален, в силу чего рациональным оказываются мир и человек.

«Истинное <...>, — рассуждал Аквинат, — в своем исходном смысле находится в интеллекте. В самом деле, коль скоро всякий предмет может быть истинным постольку, поскольку имеет форму, соответствующую его природе, с необходимостью следует, что интеллект, поскольку он познает, истинен в меру того, насколько он имеет подобие познанного предмета, которое есть его форма, коль скоро он есть интеллект познающий. И потому истина определяется как согласованность между интеллектом и вещью. Отсюда познать эту согласованность означает познать истину. Но последнюю чувственное восприятие не познает никоим образом. <...>. Интеллект же в состоянии познать свою согласованность с постигаемой вещью: однако он не воспринимает ее в том смысле, что познает некоторое неразложимое понятие; но, когда он высказывает о вещи суждение, что она такова, какова воспринятая им от нее форма, лишь тогда он познает и высказывает истину. И делает он это, слагая и разделяя. Ибо во всяком суждении он либо прилагает к некоторой вещи, обозначенной через субъект, некоторую форму, обозначенную через предикат, либо же отнимает у нее эту форму»8. В итоге Св. Фома приходит к заключению, что «чувственное восприятие не схватывает сущности вещей, но только их внешние акциденции. Равным образом и представление схватывает лишь подобия тел. Лишь один интеллект схватывает сущность вещей»9.

Таким образом, опираясь на свои органы чувств и свой интеллект, человек может прийти к истинному знанию сущности вещей, к познанию гармоничного порядка и каузальности Универсума, что Фома и называл созерцанием вещей. Оно дается долгой и упорной тренировкой интеллекта в процессе обучения различным дисциплинам. Более того, правильное интеллектуальное созерцание вещей Св. Фома интерпретировал как путь к спасению: «конечная и совершенная красота, которую ожидают найти в грядущей жизни, в принципе состоит первично в созерцании, а вторично в надлежащем действии практического разума, направляющего человеческие действия и страсти»10.

Еще раз подчеркну: спасение понимается Аквинатом скорее в терминах интеллектуального созерцания, нежели в терминах деятельности, ибо деятельность присуща и животным. В итоге дело спасения, с одной стороны, и образовательная практика, приуготовляющая ум к интеллектуальному созерцанию, с другой, оказались в учении Св. Фомы тесно связанными. При этом — и здесь важное отличие позиции Аквината от взглядов Св. Августина — даже не осененный божественной благодатью человеческий разум может стать средством адекватного познания сотворенного мира. Тем самым изучение сотворенного мира, являющееся единственным, хоть и косвенным, путем к познанию Творца, обретает легитимность не только в инструменталистских терминах, как это имело место у Св. Августина, но и в морально-религиозных.

Важно также отметить, что божественная истина, согласно Св. Фоме, как бы запечатлена в Природе, в силу чего невозможно противопоставить истины Природы и Бога, благодать не разрушает, но совершенствует природу (gratia naturam non tollit, sed perficit), оба мира — дольний и горний — связаны едиными законами причинности и разума, и законы эти могут быть истолкованы на основе аристотелевой концепции необходимости.

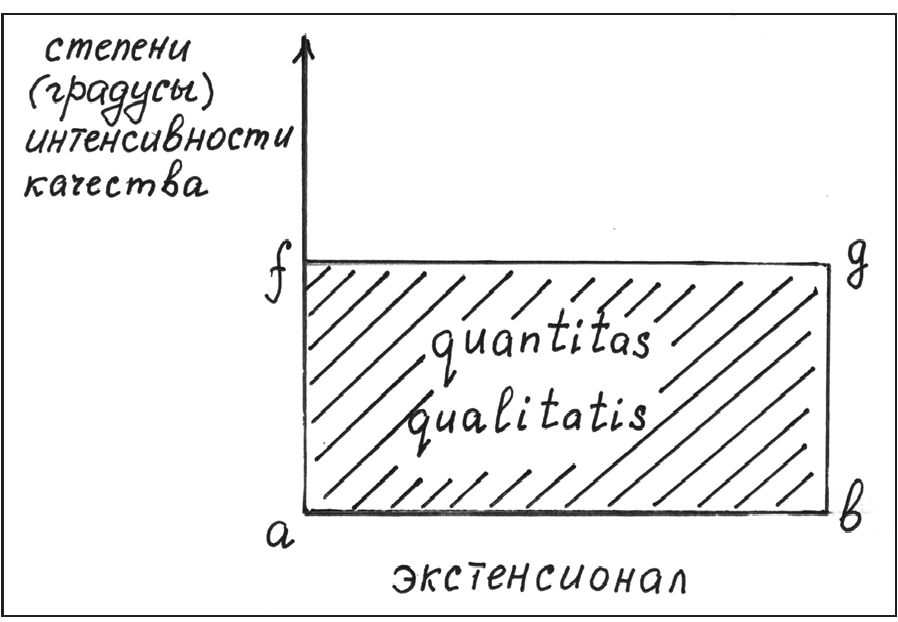

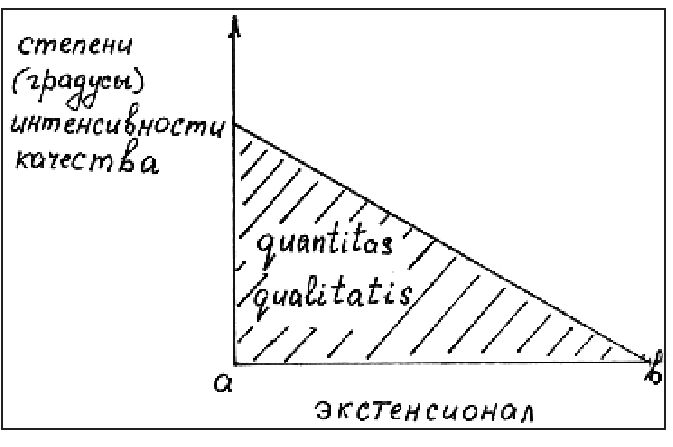

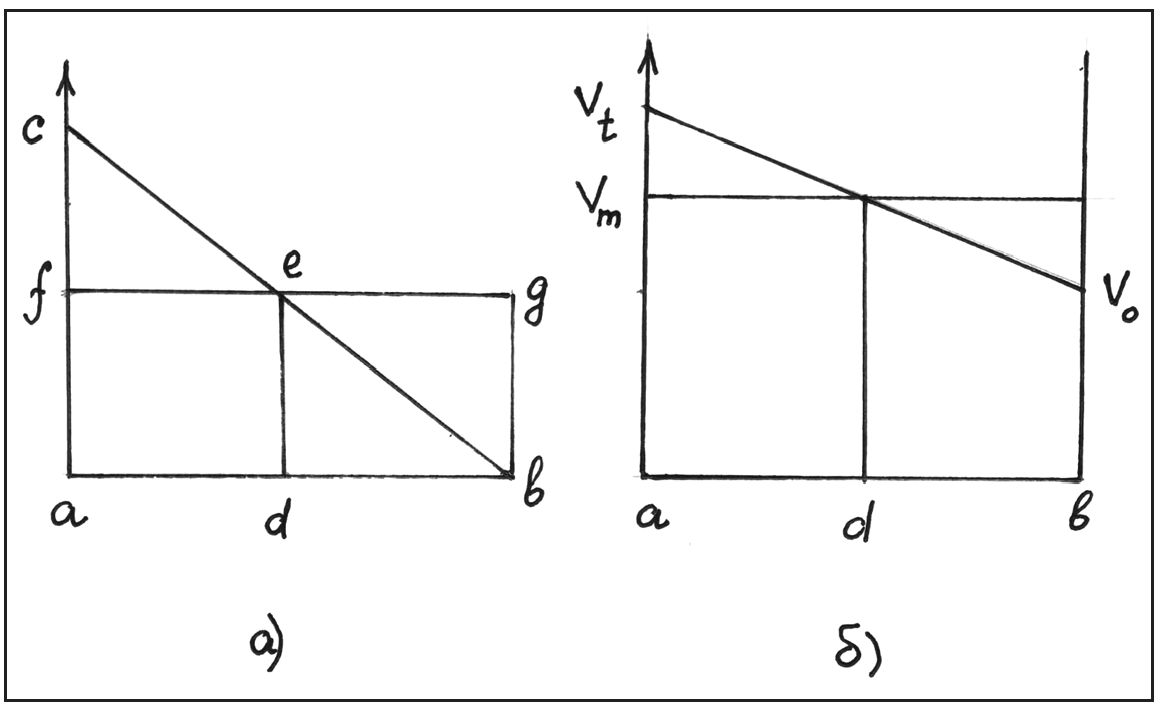

Реальное знание (т. е. собственно scientia) есть, по Св. Фоме и Аристотелю, познание причин, т. е. знание необходимых связей между следствием и его причиной11. Это знание возникает путем абстрагирования от пестроты и многообразия чувственных данных и использования дедуктивных рассуждений с целью установления каузальных связей между сущностями. Так формируется предмет натурфилософского исследования. Далее, познание может обратиться к изучению нематериальных сущностей, которое, в свою очередь, вело к установлению начал, коим подчиняется мир природных субстанций. На этом этапе формируется предметная область метафизики. И, наконец, венчает познавательный процесс постижение истин теологии, тех из них, которые доступны рациональному познанию12. Одоление каждой ступени на этой эпистемологической лестнице означало приближение к главной цели — спасению души. Но какое место в описанной иерархии занимает математика, третья часть философии в аристотелевой системе наук?

Согласно Аристотелю, каждая область знания в идеале должна строиться на собственных, единых и истинных началах, которые лежат в основании дедуктивных выводов. Кроме того, первоначала каждой области знания должны быть того же рода, что и объекты этой области, ибо только тогда можно реализовать дедуктивный вывод. Очевидно, что, к примеру, астрономия и оптика нарушают это требование однородности экспланаса и экспланандума теории (и, соответственно, нарушают аристотелев запрет на метабасис) именно потому, что строят свои объяснения и выводы, опираясь на чистую математику. Поэтому Аристотель классифицировал эти дисциплины как подчиненные более высоким13.

Этот таксономический ход Стагирита был в известной мере ad hoc решением проблемы классификации наук, что породило впоследствии длительную полемику о том, можно ли используемые в астрономии и в оптике доказательства считать ведущими к истинному знанию.

По мысли Св. Фомы, который в вопросе о дисциплинарном статусе математики в целом следовал Аристотелю, математические сущности представляют собой «квазисубстанции», не подверженные — в отличие от физических субстанций — каким-либо изменениям, а потому не имеющие прямого отношения к реальности14. Поэтому математике, которая имела дело только с количественными характеристиками, а не с процессами и не с телеологией, отводилось в томистской иерархии дисциплин промежуточное место между физикой и метафизикой.

Вместе с тем Св. Фома признавал, что есть такие области знания, где роль математики очень велика, как, например, в механике, оптике, астрономии, в учении о музыкальной гармонии. Эти дисциплины (науки) Аквинат относил к категории «смешанных»15. Смешанные (или математические) науки не имели самостоятельного значения и статуса, они были «подчинены» иным дисциплинам. Соответственно оценивался и статус используемых в этих смешанных науках математических теорий. К примеру, птолемеевы эксцентры и эпициклы рассматривались Св. Фомой лишь как математические гипотезы, не отвечавшие истинной природе вещей16.

Действительно, поскольку математические сущности не были реальными субстанциями, то их использование для объяснения наблюдаемых явлений не могло гарантировать постижение истинных физических причин, т. е. не могло с необходимостью привести к истинному знанию. Более того, поскольку все астрономические объяснения основывались на «слабом» силлогизме — от явлений к их причине (причинам), — то астрономические выводы нельзя считать строго доказанными, необходимыми истинами, но лишь вероятными, способными «спасать явления» утверждениями. Иными словами, тот факт, что астрономическая теория (скажем, теория движения планет Птолемея) позволяет, используя математические сущности (эксцентры, эпициклы и т. д.), рассчитать видимые движения планет, не является достаточным доказательством истинности данной теории, «потому что можно предположить существование и другой гипотезы, с равным успехом объясняющей те же явления»17.

Здесь необходимо сделать два пояснения. Первое — относительно понятия «гипотеза», как оно использовалось Св. Фомой. Под гипотезой он понимал некое утверждение, позволявшее обосновать видимости природных явлений, не претендуя при этом на объяснение их истинной природы. Именно в этом смысле он и его последователи говорили о гипотетическом характере системы Птолемея. В этом же смысле позднее говорилось и о гипотезах Коперника, в частности, кардиналом Роберто Беллармино. Причем если натурфилософскую гипотезу можно проверить на истинность с помощью надлежащих наблюдений и опытов, уточнив тем самым ее эпистемологический статус, то истинность чисто математической гипотезы, относящейся к физическому миру, доказать сведением ее к истинным первоначалам и/или к очевидностям нельзя.

Второе пояснение относится к понятию «спасение явлений». «Спасти явление» — значит построить некую теоретическую модель его, выраженную в словах и в знаках, которая бы позволяла объяснять видимости и которая служила бы своего рода «мостом» между принятыми метафизическими утверждениями и наблюдаемыми данностями. К примеру, эпициклы и эксцентры встречаются в астрономических текстах, признанных каноническими (скажем, в «Альмагесте»), но не на небе. При этом данные наблюдений интерпретировались в соответствии с геометрическим характером принятой модели движения планет. В свою очередь, эта геометрическая модель должна была быть по крайней мере совместимой с некоторыми метафизическими принципами (скажем, с принципом равномерных круговых движений небесных тел, с принципом «лунной грани», т. е. качественной разнородности над- и подлунного миров и т. д.) и одновременно устанавливать границы, определявшие возможности астрономов приписывать Природе известную регулярность и упорядоченность18.

Таким образом, традиционный астрономический дискурс оперировал систематическими наблюдениями явлений, а не интерпретацией последних как неких «природных знаков», несущих информацию о других физических явлениях19. Предметом интерпретации в средневековой традиции мог быть только текст, тогда как природные явления, манифестирующие друг по отношению к другу некие каузальные связи, должны изучаться через дедукцию, берущую свое начало в представлении изучаемых объектов в уме и в языке.

Возвращаясь к официальной позиции Церкви по отношению к природознанию, уместно отметить, что Церковь, хотя и не интересовалась (или мало интересовалась) конкретным содержанием знания о Природе (поскольку любые интеллектуальные занятия обретали смысл и легитимность исключительно в их сотериологических коннотациях), оказалась весьма чувствительной к вопросам эпистемологического статуса тех или иных натурфилософских учений, принципам организации и классификации и т. д., особенно когда речь шла о необходимости проведения образовательных реформ, обозначенных в соответствующих тридентских решениях, поскольку для реализации последних необходимо было систематизировать и инвентаризировать весь корпус профанного знания, сохранив при этом ортодоксальное ядро традиционного христианства.

Здесь-то и дали о себе знать глубокие расхождения, раздиравшие посттридентскую католическую элиту, причем полемика развивалась не только по линии идейного и культурного противостояния доминиканцев и иезуитов, но и внутри каждого ордена. Именно в ходе этих дебатов были посеяны семена «дела Галилея», перемолотые затем, в 1615–1616 и в 1632–1633 гг., в жерновах внутриконфессиональных столкновений.

1. Сергеев К.А., Толстенко А.М. К вопросу о сущности средневековой метафизической позиции // Verbum. Вып. 1. Франсиско Суарес и европейская культура XVI—XVII веков. Альманах Центра изучения средневековой культуры при философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского философского общества, 1999. С. 96–99; С. 97.

2. St. Thomas Aquinas. Sum. Theol. I, q. 1. 1 ad 1.

3. Ibid. II—II, q. 1, a. 1c; q. 1, a. 10c; q. 17, a. 6c.

4. Ibid. II—II, q. 1, a. 9 ad. 1.

5. Ibid. I—II, q. 3, a. 5; III, q. 48, a. 6c.

6. Здесь уместно напомнить, что истина христианского вероучения есть всецело истина спасения. Все знание тут соотносится с порядком дела спасения.

7. «По закону своей природы человек приходит к умопостигаемому через чувственное, ибо все наше познание берет свой исток в чувственных восприятиях» (St. Thomas Aquinas. Sum. Theol. I, q. 1, 9c).

8. St. Thomas Aquinas. Sum. Theol. I, q. 16, 2c.

9. Ibid. I, q. 57, 1 ad 2.

10. Ibid. I—II, q. 3, a. 5.

11. St. Thomas Aquinas. De verit., q. 3, a. 3c.

12. St. Thomas Aquinas. Sum. Theol. I, q. 1, a. 8 ad 2.

13. Подр. см.: McKirahan R.D. Aristotle's Subordinate Sciences // The British Journal for the History of Science, 1978. Vol. 11. P. 197–220.

14. St. Thomas Aquinas. In Boeth. De Trin., lect. 2, q. 1, a. 3.

15. Ibid., lect. 2, q. 5, a. 3; In II Phys., lect. 3; Sum. Theol. I—II, q. 35, a. 8; II—II, q. 9, a. 2 ad 3.

16. St. Thomas Aquinas. Sum. Theol. I, q. 32, a. 1; In II De caelo, lect. 17.

17. Ibid. I, q. 32, a. 1.

18. Интерпретационный вектор был направлен, как заметили Р. Фельдхей и М. Хейд, от «textual models» к наблюдаемым явлениям, т. е. «как это ни странно, явление могло восприниматься как правомерная (valid) интерпретация модели, а не наоборот» (Feldhay R., Heyd M. The Discourse of Pious Science // Science in Context, 1989. Vol. 3. № 1. P. 109–142; P. 116).

19. Как показал Я. Хакинг, до конца XVII в. не принято было рассматривать природные явления как некие «естественные знаки», поскольку такое рассмотрение считалось ненаучным (Hacking I. The Emergence of Probability: A Philosophical Study of Early Ideas About Probability, Induction and Statistical Inference. Cambridge: Cambridge University Press, 1975).

В тридентский и в посттридентский период две группы клерикальных интеллектуалов лидировали в католическом мире Западной Европы — доминиканцы и иезуиты. Учитывая отмеченную выше важность конфронтации между ними для понимания глубинного контекста первого «дела Галилея» (1616), я остановлюсь далее на образовательной политике и социально-культурной ориентации каждого из этих орденов. Начну с доминиканцев.

Три обстоятельства определяли их роль в интеллектуальной и религиозной жизни Европы, начиная с основания ордена в XIII столетии:

— их твердая, даже жесткая ориентация на томизм1;

— создание ими хорошо организованной сети образовательных центров (начиная с XIII-го в.), включавшей как монастырские школы, так и studia generalia (т.е. университеты);

— их преобладание в Инквизиции.

В этом разделе я кратко коснусь образовательной политики ордена.

Согласно доминиканской доктрине, учение (studia) следует рассматривать как наиболее достойный путь к достижению идеала праведной жизни. Во-первых, потому, что учение ведет к обретению vita contemplativa, а следовательно, к спасению души. При этом созерцательная жизнь образует основу доминиканского жизненного идеала (речь, разумеется, шла о правильном созерцании rerum Divinarum2. Во-вторых, интериоризованная мотивация обращения к миру знания дополнялась экстериоризованной модальностью, а именно: одной из главных обязанностей ордена было обучение и наставление народа в истинной вере (officium docendi) — обязанность, которая давала доминиканцам многочисленные привилегии. В курии многие прелаты прекрасно понимали, что невозможно укреплять веру, игнорируя образовательные задачи, ибо невежество — мать ошибок и ересей. В-третьих, знание охраняет душу от соблазнов плоти. Последний довод указывал на характерное для Средневековья понимание всякой интеллектуальной деятельности как способа ухода от мира, хотя, конечно, доминиканцы сознавали, что лежащая на них «обязанность учить» не допускает полной изоляции ордена.

В итоге надлежащим образом организованные интеллектуальные занятия рассматривались «сынами Св. Доминика» как средство приближения человека к Богу — тезис, в основе которого лежало томистское представление о возможности познания мира и истины божественного Откровения с помощью интеллекта. Однако в силу поврежденности человеческой природы процессы учения и познания должны быть поставлены под строгий контроль старших братьев, которые обязаны следить за обучаемым, «чтобы то, что [старший брат] заметил в тот момент, когда возможно исправить, исправлял бы (in stadiis corrigenda viderit corrigat)»3.

В первом уставе ордена вообще запрещалось изучать даже основы artes liberales без разрешения генерала. Правда, строгость первоначальных ограничений умерялась их искусными толкованиями со стороны жаждущих приобщиться к азам знания братьев. Впоследствие изучение светских наук допускалось, но с условием, что эти штудии должны направляться исключительно к цели спасения души, а не быть средством удовлетворения чьего-либо любопытства или чьих-то амбиций4.

Однако в посттридентский период — и даже несколько ранее, в середине XVI столетия — стало ясно, что золотой век доминиканцев и доминиканского образования остался в прошлом. «Ubi enim doctissimi et religiosissimi illarum religionum patres, qui non nobis duntaxat, sed toti Europae ornamento erant? — с горечью спрашивал Магистр ордена, открывая в 1561 г. очередной Capitula Generalia5. — Ubi tantus studiorum (имеются в виду университеты. — И.Д.) numerus?»6 и т. д. Вопрос «ubi sunt» действительно становился все более актуальным. Документы ордена, прежде всего «Acta Capitulorum» за 1558–1628 гг., ясно показывают картину глубокого кризиса, который затронул все сферы деятельности доминиканцев, в том числе и образовательную7. Studia generalia, т. е. университетское образование, стало источником привилегий для малых элитных групп, контролировавших эту деятельность и не желавших никаких реформ, тогда как базовое образование пришло в такой упадок, что доминиканцы вынуждены были иногда посылать своих новициев учиться к конкурентам, т. е. в иезуитские школы8, где уровень образования был выше, а методика совершенней.

Столкнувшись с кризисными явлениями в сфере образования и одновременно с требованием тридентской Церкви повысить образовательный уровень народа, отцы-доминиканцы оказались в трудном положении. С одной стороны, будучи последовательными консерваторами, они прилагали усилия к укреплению традиций ордена, что означало, в частности, усиление преподавания метафизики и теологии9. С другой же стороны, доминиканская элита осознавала необходимость возрождения духовной жизни путем постепенной адаптации новых тенденций и смыслов. В итоге было решено разрешить избирательное чтение гуманистической литературы, а также ввести изучение древнегреческого и древнееврейского языков. Кроме того, курс теологии был разделен на две части: спекулятивную (по Св. Фоме) и моральную (по Св. Фоме и по «Sententiarum libri IV» Петра Ломбардского (Petrus Lombardus; ум. 1164))10. Фактически это означало введение новой дисциплины, преподавание которой, хотя и было обставлено множеством оговорок и ограничений, стало каналом трансляции в доминиканскую среду новых идейных веяний времени (в частности, предметом изучения стали труды Ф. Каэтана (Th. De Vio Cajetan; 1468–1534)).

Однако в целом доминиканская культура оставалась укорененной в средневековом идеале vita contemplativa. Сохранялась также тенденция к изоляции от мира и агрессивная реакция на малейшие подозрения в ереси и отклонения от традиционного томизма11. На фоне этой консервативной реакции доминиканцев на вызовы времени особенно рельефно выглядит деятельность их основных соперников — иезуитов.

1. Доминиканцы неизменно объявляли себя «чистыми томистами» и, по сути, таковыми были в действительности. С XIV-го столетия они восприняли учение Св. Фомы как «здравый путь», а с середины XVI-го приняли Summa Theologiae в качестве основного пособия по теологии в контролируемых ими учебных заведениях.

2. «[Нечто] соответствует созерцательной жизни, в то время как созерцание предназначено для понимания божественных истин, что направляет процесс обучения (vitae contemplativae proprium est; nam contemplatio ordinatur ad rerum Divinarum considerationem, quae recte studio dirigitur)» (Regula beati Augustini et Constitutiones fratrum Ordinis Praedicatorum... (cum suis declarationibus insertis, editis per... F. Vincentium de Castronovo, ...cum additionibus per... F. Vincentium Justinianum Chiensem, ejusdem Ordinis generalem magistrum... Constitutiones monialium Ordinis Praedicatorum. Regula fratrum et sororum de Penitentia beati Dominici. Liber de instructione officialium fratrum Ordinis Praedicatorum (per F. Umbertum de Romanis). Item Formularium... Item Chronica generalium magistrorum cum indicentibus nonnullis et viris illustribus Ordinis Praedicatorum. Romae: apud F. Caballum Rome, 1650. P. 241); глава XIV («Destudentibus») этого уставного документа, выдержавшего три издания в рассматриваемый здесь период (1566, Roma; 1607, Venetia; 1650, Roma), является одним из главных источников по образовательной политике доминиканцев в посттридентскую эпоху.

3. Regula Beati Augustini et Constitutiones... P. 240.

4. Ibid. P. 241–242.

5. Capitula Generalia — конгрегация избранных на местах официальных представителей всех провинций, собиравшаяся раз в три-четыре года и реально руководившая работой ордена. Решения Capitula заносились в сборники «Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum» (издавались под ред. Б. Райхерта (B.M. Reichert) в Риме в конце XIX — нач. XX вв.), многие из принятых на таких собраниях решений заносилось впоследствии в уставные документы ордена, т. е. в «Regula Beati Augustini et Constitutionis...» — И.Д.

6. «Где же ученейшие и благочестивейшие отцы, которые не только для нас, но и для всей Европы были украшением? Где все многочисленные университеты?» — И.Д.

7. Подр. см.: Feldhay R. Galileo and the Church... P. 98–109.

8. Mortier R.P. Histoire des Maîtres Généraux de l'Ordre des Frères Prêcheurs. En 7 tt. Paris: Picard, 1903–1914. Т. VI. 1589–1650; 1913. P. 323.

9. Acta Capitulorum... / J.A. Frühwirth, recensuit B.M. Reichert. (Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum historica). In 14 tt. Romae: In domo generalitia, 1898–1904. T. XI. 1564; 1901. P. 63.

10. Acta Capitulorum... T. XI. 1571. P. 133.

11. По словам Р. Фельдхей, доминиканцы «преобразовали томизм, превратив его из религиозно-интеллектуальной системы в некую обязательную (binding) доктрину, придав ему тем самым статус, который до эпохи Контрреформации он не имел» (Feldhay R. Galileo and the Church... P. 109).

В современной литературе по истории и философии науки принято противопоставлять отношение к природознанию в протестантских и в католических кругах, изображая динамизм и устремленность на «благие дела» (среди которых значилось и изучение Природы) кальвинизма на нарочито темном фоне христианской (католической) ортодоксии.

«Для средневекового католицизма, — писал Р. Мертон, — как и для кальвинизма, мир — греховен. Но если для первого было характерно стремление уйти от мира в покой монастыря, то второй требовал подавления мирских искушений путем переделки мира непрестанным, упорным, тяжелым трудом»1.

Аналогичные оценки можно встретить и у других авторов2. В подобных характеристиках католицизм как культурная сила оказался весьма скверным для науки партнером. Особенно резкие оценки достались Обществу Иисуса (иезуитам), так сказать, «правому крылу» католицизма. Вот один из примеров: «Характернейший симптом: на самом пороге эпохи сознания и свободы <...> иезуитизм выступил с неслыханным по силе импульсом погашения личной воли и собственного суждения. В «Конституциях» к Ордену Игнатия Лойолы описана идеальная парадигма нового человека: "Я должен рассматривать себя как труп, с которым можно делать что угодно..." (Сент-Бев дает классическую формулу этой парадигмы: абсолютное повиновение внутри, абсолютное властолюбие вовне). <...>. Цель воистину оправдывает средства, и целью было не спасение прежних ценностей, а порча новых...»3. И все-таки вглядимся в эту ситуацию пристальней. Но сначала краткая историческая справка.

Монашеский орден Общество Иисуса (первоначально — Compania de Jesus, и только позднее стали использовать латинизированное название Societas Jesus) был основан в 1534 г. отцом Иниго-Лопец де-Рекальдо Лойола (I. Loyola; 1491–1556)4. 27 сентября 1540 г. орден был утвержден папой римским Павлом III буллой «Regimini militantis ecclesiae»5. Иезуиты получили большие привилегии: Общество было освобождено от государственных налогов, выведено из подчинения светской юрисдикции, оно не зависело от власти епископата, члены ордена подчинялись только своему начальству и папе. Орден получил большое влияние во Франции (при Людовике XIV (правл.: 1643–1715) и Людовике XV (правл.: 1715–1774)) и особенно в Германии и Испании. Однако со второй половины XVIII в. иезуитов стали постепенно изгонять из европейских стран (в 1759 г. — из Португалии, в 1767 — из Испании), а в 1773 г. папа Климент XIV (в миру — Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli, 1705–1774; понтификат: 1769–1774) под давлением светской и духовной знати вынужден был объявить о роспуске Общества Иисуса «повсеместно и навсегда». Впрочем, в отдельных странах орден некоторое время еще продолжал существовать: в Пруссии — до 1781 г., в Белоруссии и Литве — до начала XIX столетия. Впоследствии делались попытки его восстановления.