|

А.П.Михайловский ОКЕАНСКИЙ ЗАПИСКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |

| {1} |

ББК 68.66

М 69

Герой Советского Союза адмирал А. П. Михайловский, автор «Вертикального всплытия», «Рабочей глубины» и «Адмиралтейской иглы» — рассказов-воспоминаний о жизни и службе на флоте, — в новой книге обращается к событиям 80-х годов минувшего столетия, когда он командовал Северным флотом.

Живая манера изложения делает «Записки» адмирала доступными не только морякам, но и широкому кругу читателей.

Издание осуществлено при поддержке

Федерального государственного унитарного предприятия

ЦНИИ «Электроприбор»,

Государственного научного центра Российской Федерации

|

ТП-2002-П-73 ISBN 5-02-028536-6 |

© А. П. Михайловский, 2002 © Издательство «Наука», 2002 |

| {2} |

|

Доблестным североморцам, |

«Холодная война» — так намеревался я назвать книгу о том периоде службы, когда, оказавшись на вершине своей военной карьеры, имел честь командовать Северным флотом в годы максимального развития его боевой мощи. Именно такое название я неосторожно пообещал в авторском обращении к читателям «Адмиралтейской иглы». Однако годы последующей работы заставили меня изменить заголовок книги.

Как известно, «холодной войной» именовали агрессивную политику империалистических держав, проводившуюся их руководителями против Советского Союза и других социалистических государств. Провозглашённая в марте 1946 года премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем в американском городе Фултоне политика «холодной войны» была направлена на преднамеренное обострение международной напряжённости, на создание и поддержание угрозы возникновения новой «горячей» войны.

Формирование НАТО, окружение Советского Союза военными базами и океанскими группировками, рост военных расходов, гонка обычных и ядерных вооружений, подрывная деятельность и идеологические диверсии внутри социалистических и развивающихся стран, постоянная угроза и периодическая демонстрация применения силы в различных регионах мира, ядерный шантаж — основные составляющие политики «холодной войны».

Советский Союз в ту пору ни с кем не воевал. Он лишь противостоял агрессивным проискам на суше и на море, создавая силу против силы, укреплял Советскую Армию и Военно-Морской Флот. Всё, чем были заняты Вооружённые Силы нашей страны в те годы, никак нельзя назвать войной, пусть даже и «холодной». Тем более не укладывается в это определение деятельность крупнейшего оперативно-стратегического объединения на океанском атлантическом направлении, каковым является Северный флот. В кратчайший исторический срок наша страна, опираясь на достижения советской науки и социалистической экономики, сумела построить могучий {3} океанский ракетно-ядерный флот, ставший передовым стратегическим эшелоном Вооружённых Сил СССР.

И нам удавалось поддерживать стратегическое равновесие в Мировом океане.

Повесть о том, как жили и служили североморцы — мои товарищи по оружию — не о «холодной войне». Я хочу рассказать лишь о нескольких эпизодах, показать только малую частицу того огромного воинского труда, который не давал так называемым «ведущим» морским державам чувствовать себя хозяевами в океане.

Поэтому, следуя традиции репортажа из прошлого, не отступая от изначального замысла — говорить только о тех событиях, свидетелем и участником которых был лично, не претендуя на всестороннее разрешение поставленных проблем, я выношу на суд читателей эти «Записки».

Адмирал А. Михайловский

Санкт-Петербург, 2001 г.

| {4} |

Экспресс «Полярная стрела», погромыхивая колёсами на рельсовых стыках, всё дальше уносил меня от ярких огней Ленинграда в непроглядную темень декабрьской ночи. За окном спального вагона лишь изредка мелькают огоньки разъездов, скупо освещая косые струи мокрого снега, ползущего по стеклу. Погода — хуже не придумаешь. Аэропорт в Мурманске закрыт по метеоусловиям. Однако министр обороны потребовал отправляться в Североморск, к новому месту службы, не мешкая. Потому еду поездом. Так надёжнее и, честно говоря, приятнее.

В двухместном купе, где я пребываю в спокойном одиночестве, тепло и уютно. Верхний свет выключен. Лишь ночничок над головой освещает столик с дымящимся стаканом крепкого чая. Вагонные рессоры, покачивая, располагают к безмятежному отдыху. Но мне не спится: одолевают приятные и тревожные мысли о том, что служебный зигзаг, загнавший океанского подводника в «Маркизову лужу» и роскошь адмиралтейских интерьеров, завершился.

События последних дней развивались столь стремительно, что ни я, ни друзья и сослуживцы не успели даже осознать случившегося. В одночасье собрав чемоданчик, я укатил, даже не передав своих обязанностей преемнику, поскольку он ещё и назначен не был. Даже жена не смогла завершить семейные дела, чтобы уехать вместе со мной. Обещала, правда, появиться в Североморске до наступления Нового года — 1982-го.

Всякие попытки сослуживцев организовать ритуальные проводы с напутственными тостами — пресёк на корню. Только и успел, что посетить Смольный и Мариинский, с тем чтобы нанести официальные визиты Григорию Романову и Льву Зайкову. Впрочем, накануне отъезда старый приятель Юрий Сохацкий появился под вечер в Адмиралтействе, бубня о том, что если уж за пару лет в Ленинграде нам вместе ни разу толком выпить не удалось, то что говорить, когда впереди Север. {5}

Потом Юра извлёк из портфеля бутылку коньяка и решительно поставил её передо мной на стол. И хотя прощание с Ленинградом и вступление в новую должность с мирскими усладами не совместимо, — тут случай особый: «услада» была больше духовная.

Уединившись в комнате отдыха, мы посидели полчасика, воскресив в памяти какие-то забавные эпизоды из совместной подводной службы, — как-то сожжённые штаны Якова Криворучко, находкинские причалы или бакинские духаны, — осилить вдвоём одну бутылку так и не смогли.

— Слабунца назначили... Как же ты командовать будешь? — изрёк Юра Сохацкий, отодвигая недопитый коньяк.

Теперь, под перестук колёс, я почему-то вспомнил и этого «слабунца», и многие другие, казалось бы, плохо связанные между собой отрывочные суждения и лица. И, конечно же, был рад, что вот нашлось, оказывается, место для меня на любимом флоте.

Министр обороны, Маршал Советского Союза Дмитрий Устинов, вручая мне три дня назад им же подписанный документ в красном сафьяновом переплёте, удостоверяющий, что «Предъявитель сего адмирал Михайловский Аркадий Петрович, «командующий Северным флотом», — сказал:

— Ваша задача — в мирное время поддерживать стратегический паритет в Атлантике и Арктике, а в случае войны — отсечь Европу от Америки.

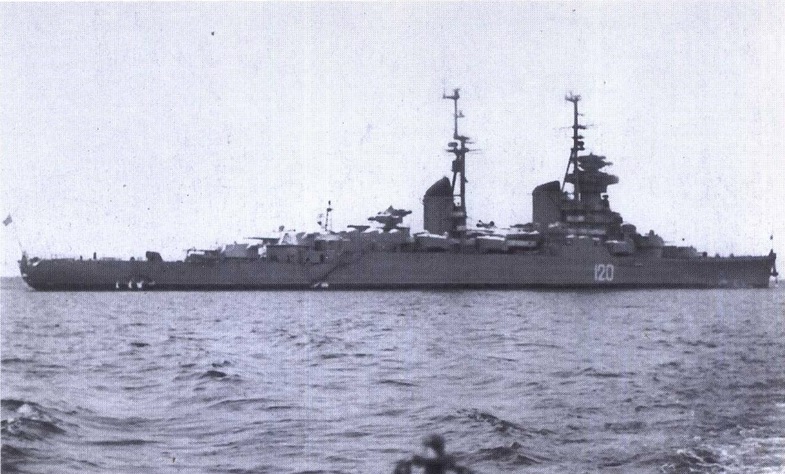

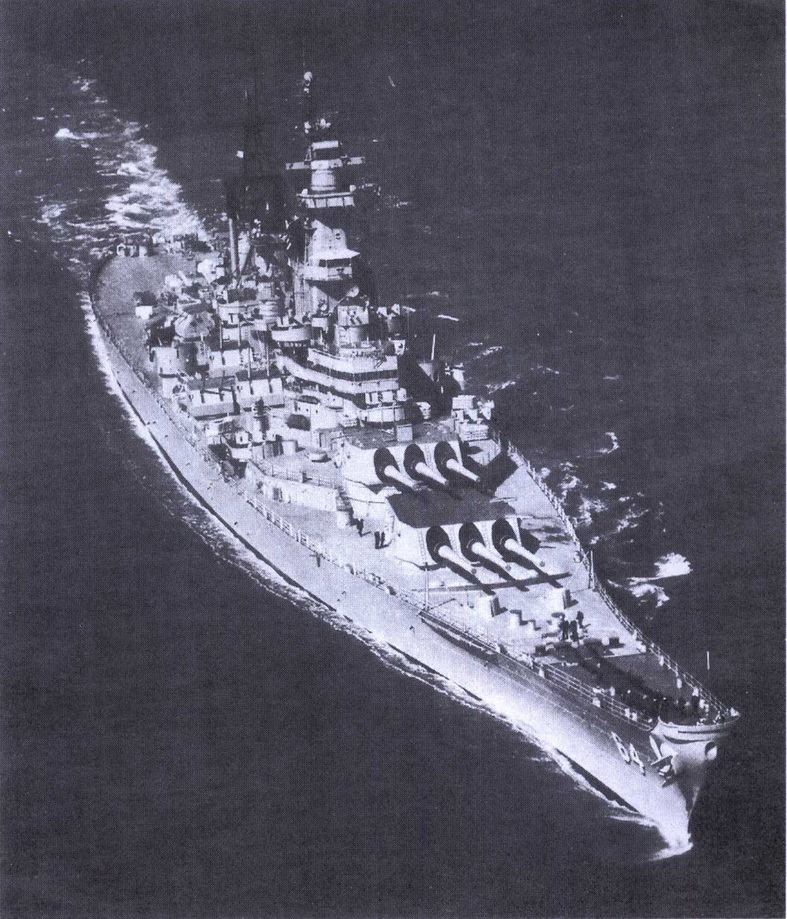

Разволнуешься тут! Вся жизнь проносится перед глазами. Кажется совсем недавно грохот теплушек воинского эшелона, уносящего меня из детства в грозный 1941 год, навеки связал с флотом. Однако с той поры минуло 40 лет. Сколько воды утекло! Много всякого было. И рвотная пятибальная зыбь на Каспии, и лязг механизмов подачи боезапаса в орудийной башне черноморского крейсера «Красный Кавказ», и триумф точных залпов главного калибра балтийского эсминца «Вице-адмирал Дрозд», и горечь штурманской несостоятельности на борту порт-артурской «Щуки».

Разве можно забыть ужас океанского дыхания гигантской волны в Окинавском проливе или восторг сбывшейся «мечты идиота» на мостике «Малютки» в заливе Америка? Незабываемы впервые пережитые штормы, самостоятельные торпедные атаки, строгие и взыскательные подводные учителя. Одни только хождения по «большому кругу» через всю Россию чего стоят! Или океанский поход в Атлантику? А муки творчества над проблемами подводного мастерства? Или освоение физики и техники ядерных реакторов? А потом баллистические пуски и крылатые залпы...

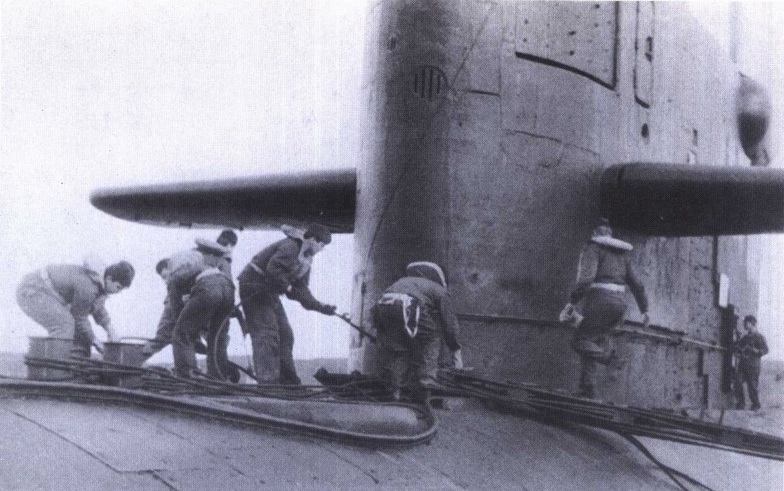

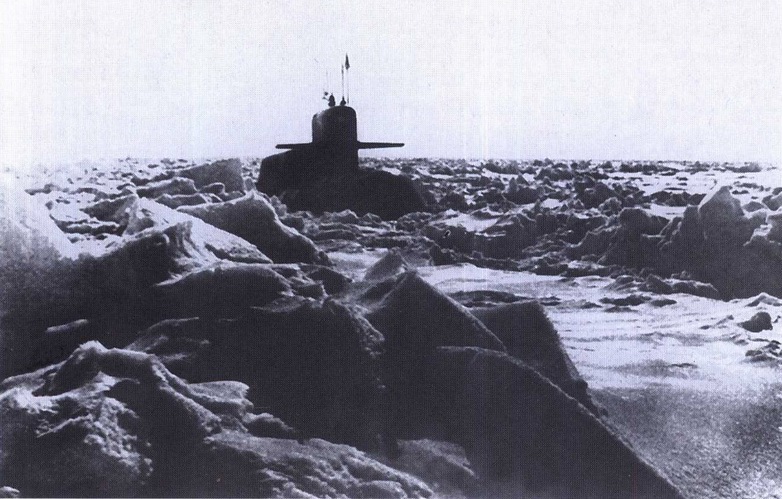

Совершенно особое место в моей жизни заняли трансарктические походы, приполярные плавания, многократные {6} всплытия в полыньях и разводьях Ледовитого океана. Но главное — это «боевая служба», когда сотни подчинённых мне подводных экипажей проходили на рабочей глубине миллионы морских миль во всех океанах и многих морях планеты, неся караул по охране мирного и свободного труда народов Советского Союза.

Боевая служба научила многому, унося порою жизни десятков товарищей по оружию. Горькими пластами лежит на сердце память о них, потому что не сумел предостеречь, предотвратить, помочь. В то же время боевая служба вселяла уверенность, что в напряжённые годы холодной войны силы флота, заблаговременно и постоянно развёрнутые в оперативно важных районах океана, обладают грозным оружием, которое в руках профессионалов сработает именно там и тогда, когда этого потребует необходимость защиты независимости и интересов страны.

Последние годы, пока командовал Ленинградской военно-морской базой, прибавили опыта партийной, государственной и общественной работы на разных уровнях — вплоть до Верховного Совета республики. Эти годы позволили освоить практику реального взаимодействия с войсками и авиацией, а также различными структурами военно-промышленного комплекса. Такого рода служба заставила в полной мере почувствовать вкус самостоятельности и ответственности.

Теперь меня ждал новый участок длинного служебного флотского пути. Всё это — не только моя профессия, но и сама жизнь, о которой определённо можно сказать: удалась.

Мне везёт. Думал ли московский пацан, обтягивая стаксель-шкот на борту швертбота, бороздящего гладь Клязьменского водохранилища, что придётся ему командовать океанским флотом великой страны? Куда там! Даже командир атомного подводного ракетоносца, проламывающего рубкой ледяной покров полыньи в центральной Арктике, о подобном всплеске служебной карьеры не помышлял. А тут — поди ж ты — доверили не просто флот, но наиболее мощный, технически совершенный, самый молодой среди военных флотов Советского Союза. Гордиться надо и говорить спасибо судьбе.

Однако, почему именно на моей персоне сошлись взгляды высокого начальства? Ведь были же и другие кандидатуры. К примеру, вице-адмирал Владимир Кругляков уже шестой год служит в должности первого заместителя командующего Северным флотом. Прекрасный моряк, хороший организатор, опытный военачальник. Казалось бы, соблюдая принцип преемственности, именно ему следовало принять командование. Ан нет.

В чём тут загвоздка? Неужели в том, что Кругляков — в прошлом командир эскадры крупных надводных кораблей, в {7} то время как ныне главной ударной силой Северного флота являются атомные подводные лодки? Недаром, видимо, мои предшественники — адмиралы А.Чабаненко, В.Касатонов, Г.Егоров, В. Чернавин — имеют «подводную родословную». Впрочем, всеми уважаемый Семён Михайлович Лобов был надводником, что не мешало ему великолепно командовать флотом.

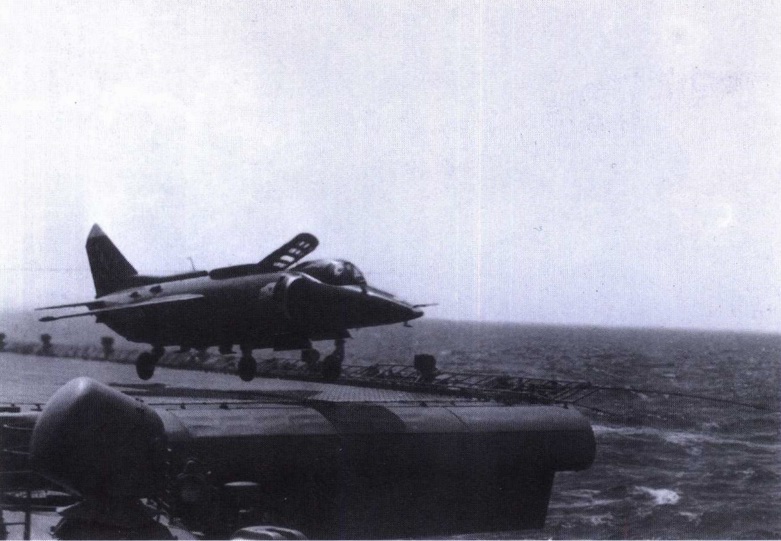

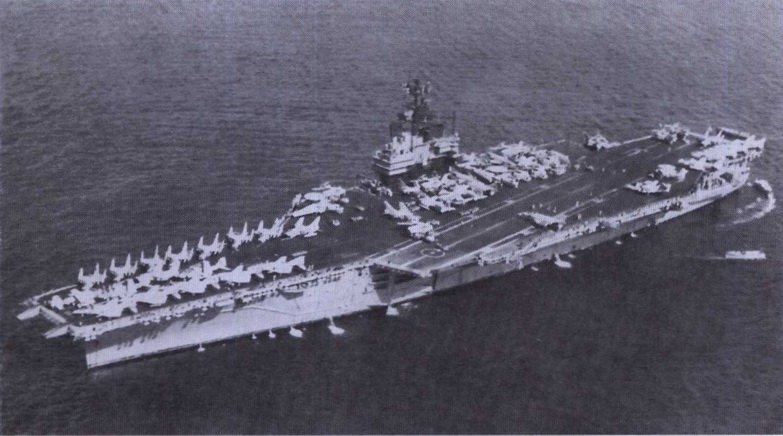

Откуда, однако, подобные мысли? Чего больше в них — здравого смысла или досужего умысла? Сам-то я после Ленинградской военно-морской базы, кто такой? Пора бы уж бывшему «оголтелому подводнику» прекратить несерьёзное деление и оценку морских офицеров по их профессиональной ориентации. Подлодки хотя и являются главной ударной силой, но надводные корабли в составе флота более многочисленны и задачи выполняют не менее серьёзные. Без них невозможно развитие и применение корабельной авиации и, следовательно, бесполезны надежды на господство в воздухе над морем. На одном подводном энтузиазме далеко не уедешь.

Впрочем, ведь не один Кругляков достоин внимания. Есть ещё такие великолепные командиры и давние мои сослуживцы, ныне начальники штабов Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, как вице-адмиралы Вадим Коробов, Рудольф Голосов, Константин Макаров. Все они — опытные подводники-атомщики, имеющие великолепную морскую выучку, прошедшие незаурядную школу командно-штабной работы. Любой из них — чем не командующий?.. Мал стаж в нынешней должности? Так что с того? Я вот начальником штаба флота вообще не был.

Да сколько их, преданных делу, прекрасно образованных и великолепно владеющих профессией моряков служит отчизне! Разве такие «зубры», как ныне действующие командующие атомными флотилиями вице-адмиралы Лев Матушкин или Евгений Чернов не достойны возглавить флот? К тому же все упомянутые моложе меня, что весьма существенно. Повезло в Ленинграде, где мои заместители и помощники оказались ещё старше. А вот в Североморске я буду не только старшим по званию, но, к сожалению, и самым старым среди сослуживцев. Ведь уже до шестидесяти совсем не далеко... В таком возрасте большинство моих предшественников заканчивало службу на Севере. А тут — на тебе!

Так что же повлияло на выбор? Долголетняя приверженность корабельной службе? Пренебрежение личными удобствами и материальными благами? Стремление к самостоятельности, умение брать на себя ответственность за результаты решения новых, неведомых, порой авантюрных, задач? Но всё это, пожалуй, чисто мои домыслы, или моё восприятие себя. Подобные качества хороши разве что для командира корабля, {8} в крайнем случае — дивизии. Однако они совершенно недостаточны, чтобы командовать флотом...

При моём назначении, естественно, первое слово было за Главкомом, который знал меня с давних пор. Министр же знал меня плохо, а если и знал, то с недавних пор. Само решение — по процедуре назначения — принимал Совет Министров СССР с одобрения Центрального Комитета КПСС, для которых флотская романтика — не основание.

Ну что ж! Думай не думай, а кадровых тайн никто мне не откроет и причин назначения объяснять не станет.

Чай давно остыл, я незаметно уснул, экспресс «Полярная стрела» уверенно мчал прямо на север. Но и во сне окутанные юношеской романтикой мысли о сбывшейся мечте и предстоящей сложной, но столь желанной работе не давали покоя.

Утром, если можно так назвать едва брезжущие сумерки заполярного полудня, проводник спального вагона предложил завтрак. Перекусив, я принялся уже более серьёзно осмысливать ситуацию. Проклятые вопросы, многократно решаемые в прошлом, — кто я теперь? соответствую ли? с чего начать? — будоражат с новой силой.

Первый вопрос наивен, но не так-то прост. Мне, разумеется, хорошо известно, что командующий флотом — должностное лицо, возглавляющее оперативно-стратегическое объединение Вооружённых Сил СССР на одном из океанских или морских театров военных действий: Северном, Тихоокеанском, Балтийском или Чёрном. Его штатная категория — адмирал флота, а в военное время — Адмирал Флота Советского Союза. В служебной иерархии он находится на одном уровне с командующим войсками фронта (в мирное время — военного округа), подчиняется Верховному Главнокомандующему через министра обороны и Главкома ВМФ, является прямым начальником всего личного состава флота, выполняет командные, дисциплинарные и административно-хозяйственные функции в отношении подчинённых объединений, соединений, кораблей, частей и учреждений. В соответствии с практикой военно-морской службы командующий наделён огромной властью, многочисленными правами, предусмотренными воинскими уставами, различными наставлениями, специальными положениями.

Однако единого документа, определяющего круг обязанностей и степень ответственности командующего флотом, как ни странно, не существует. В этом я имел возможность неоднократно убедиться за 8 лет службы в должностях командующего флотилией и командира Ленинградской ВМБ.

В своё время, тщательно и с удовлетворением изучая многочисленные, но совершенно конкретные служебные {9} обязанности (к примеру, командира корабля или соединения), изложенные в Боевом и Корабельном уставах, я уяснял, что и как нужно делать в море и в базе, в бою и в мирных условиях, при авариях и происшествиях, при постройке или ремонте корабля, а также в случае приёма и сдачи должности. Это удовлетворяло, поскольку в уставах всё расписано до мелочей. «Живи по уставу — завоюешь честь и славу», — гласил незамысловатый лозунг моей командирской молодости.

А теперь? Вот те на! В соответствии с требованиями Центрального Комитета КПСС, Правительства СССР, министра обороны и Главкома ВМФ, отражёнными в многочисленных постановлениях, директивах и приказах, я, как командующий флотом, отвечаю за всё! Да, отныне я головой отвечаю за боевую и мобилизационную готовность Северного флота, его боевую службу в Атлантике и Арктике, которую флот несёт в такие сложные времена, как эти годы «холодной войны». В моём ведении оперативная, боевая и мобилизационная подготовка сил и штабов, изучение и освоение оперативно-важных районов океана и прилегающих морей, оборудование возможного театра военных действий, развитие системы базирования, судоремонта, аэродромной сети. Я обязан обеспечить должную организацию корабельной службы, безопасность плавания, полётов, эксплуатацию оружия и техники, исправность кораблей, самолётов и береговых сооружений.

Мне надлежит заботиться о своевременном и полном обеспечении подчинённых соединений и частей всеми видами довольствия, о должном развитии социальной инфраструктуры гарнизонов, строительстве жилья, культурном и торговом обслуживании, о чистоте и порядке на улицах и площадях военных городков.

Наконец, важнейшим направлением моей будущей деятельности, а значит и предстоящей ответственности, являются люди — адмиралы и офицеры, мичманы и прапорщики, старшины и матросы, рабочие и служащие, а также члены их семей. Я отвечаю за их обучение и воспитание, моральное состояние и воинскую дисциплину, здоровье и настроение. Именно мне предстоит заниматься подбором и расстановкой флотских кадров, продвигая вверх способных и достойных, наказывая ленивых или нерадивых. Последнее, честно говоря — самая несимпатичная обязанность комфлота.

Ну а в военное время, если уж такое выпадет на мою долю, придётся руководить подготовкой и ведением операций, организовывать взаимодействие и обеспечение, ликвидировать последствия ударов противника, восстанавливать боеготовность, пополнять боевые потери...

Вот так! Ни больше и ни меньше, поскольку единоначалие — важнейший принцип военного строительства и управления {10} в Вооружённых Силах СССР, при котором командиры и начальники различных степеней, наделённые всей полнотой исполнительной власти по отношению к подчинённым, несут полную личную ответственность за все стороны жизни и деятельности сил и войск.

На этом принципе я воспитывался, почитай, с детства, с лагеря на острове Валаам. Затем применял его многократно в различных, порой экстремальных, ситуациях. Привык. К тому же при упоминании о единоначалии многие знакомые политработники обычно с улыбкой добавляли: — «Конечно единоначалие, но ведь на партийной основе».

Фигура командующего флотом от века была уважаема среди моряков именно потому, что не каждый из них становился способным подняться на этот высокий пост. Даже отличному, просоленному всеми ветрами мореходу нужны для того особые качества. Как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И что лукавить, — конечно, и я, кадровый офицер, мечтал об адмиральской должности...

Ещё в Ленинграде, узнав о новом очередном назначении, сделал себе выписку из петровского «Устава морского», с тем чтобы, обращаясь во глубину веков, к истории Флота Российского, полнее осознать высоту того командирского мостика, на который занесла меня капризная судьба.

«Генерал-Адмирал, или Аншеф командующий над флотом, — гласит Устав, — презентует персону своего Государя. Ему должны быть все послушны в делах, к пользе государства касаемых. Ему подобает быть храбру, иметь квалитеты (сиречь качества) с добродеянием связанные. Ибо командующий не токмо твёрдыми указами людей в добрый порядок приводит, но паче образом своего житья вразумляет.

Его храбрость сочиняет всех храбрых, ревность — всех ревнительных. Его справедливость умножает послушание. Единым словом вышний командир, как душа в теле человека, без которой никакой уд двинуться не может.

Во власти адмиральской давать указы не токмо о какой над неприятелем экспедиции. Но и в своей команде, ежели что важное, должен делать на письме, а не на словах, дабы кто, что противно учинит, яснее обличён, а исполнитель указа оправдан быть мог.

В прочих делах командующий над флотом консилии иметь обязан, смотреть правосудия, удаляться от сребролюбия и похлебства. Ему надлежит к подчинённым быть яко отцу, пещися об их довольстве, жалобы их слушать и во оных правый суд иметь. Так же дела их накрепко смотреть, добрыя похвалить и награждать, а злыя наказывать.

Он должен репортовать о всём своему Государю и в Адмиралтейскую Коллегию, а за всё ответ держать». {11}

Вот ведь как умели выражать мысли встарь! Не дурнее нас были люди!

Тем временем косые струи мокрого снега за окном спального вагона сменились изморозью на толстом стекле. За ним угадывались контуры ландшафта, присыпанного добрым слоем снега. Декабрьская ночь казалась от этого чуточку светлее. Огни на станциях и разъездах искрились звёздными лучами в морозном воздухе. Выхваченные из темноты фрагменты древесных крон, покрытых инеем, напоминали мохнатых сказочных зверей. Наш экспресс стремительно приближался к полярному кругу.

Рассуждения на тему о различных сторонах предстоящей служебной деятельности оказались настолько злободневными, что прервать их смогло только чувство голода. Накинув поверх форменной рубашки легкомысленный вязаный джемпер, подаренный недавно женой, я двинулся в вагон-ресторан, но, войдя, остановился. Сказать, что в вагоне дым стоял коромыслом, было бы преувеличением. Однако шумная компания суровых на вид, бородатых рыбаков обострила внимание и заставила осмотреться.

За ближайшим столиком с батареей пивных бутылок уставилась на меня пребывающая в состоянии анабиоза небритая и мрачная личность, облачённая в потрёпанный свитер с расхлыстанным воротом.

— Дикарь Атлантики желает веселиться, — изрёк носитель свитера и, схватив непочатую бутылку пива, зубами сорвал с неё железную укупорку.

— Прошу, капитан! — двинул он бутылку к пустующему стулу за своим столом.

Вагон качнулся на перепутке, громыхнули колёса, а мой собеседник начал заваливаться на левый бок, но, к счастью, удержался за столешницу.

Оценив обстановку, я почёл за благо коротко кивнуть и, повернувшись кругом, удалиться. Возвратясь в купе, с минуту размышлял о том, что лет двадцать тому назад вполне способен был разделить компанию с подобным «дикарём Атлантики» и скоротать треть пути от Мурманска до Питера за столиком вагона-ресторана. А теперь? Пренебрёг, видите ли... Или растерял бойцовские качества? Дипломатические рауты периода ленинградской службы больше нравятся? Каких «квалитетов» тебе не хватает?

Ограничив потребности бутылкой боржоми и скромной снедью, которой жена снабдила в дорогу, я завалился на вагонный диванчик и принялся снова и снова размышлять о том, какие же именно конкретные качества должны быть присущи «аншеф командующему над флотом» в современных условиях. {12}

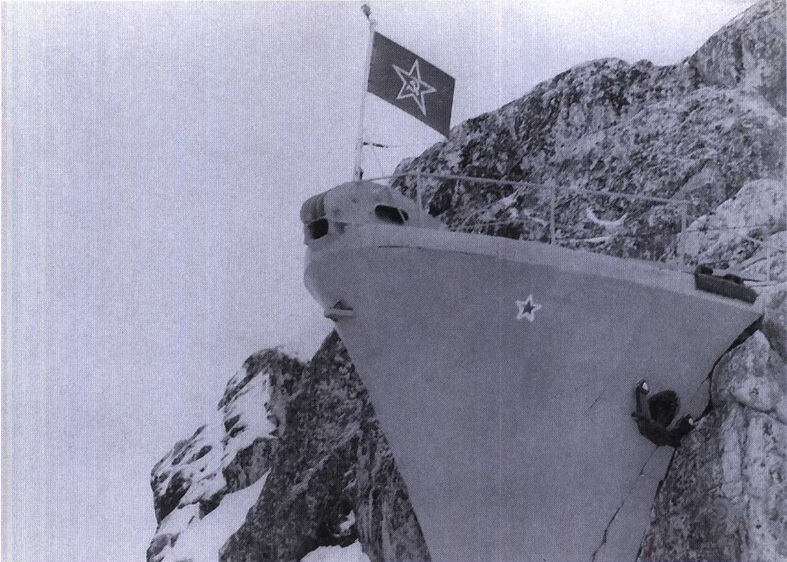

Вспомнил, как в далёком 1943 году купил на скромную получку курсанта-первокурсника для своей будущей личной библиотеки первую книжку. Ею оказались «Рассуждения по вопросам морской тактики» вице-адмирала С. О. Макарова, выдающегося русского моряка, флотоводца и учёного, ставшего кумиром моей флотской юности. Эту книгу я повсюду возил за собой. Неоднократно перечитывал её полностью и отрывками, будучи курсантом, затем лейтенантом, потом командиром корабля и, наконец, командующим атомной флотилией. Каждый раз находил в ней нечто новое, волнующее, интересное, полезное для нынешнего служебно-возрастного состояния. Не даром, видимо, огромная надпись «ПОМНИ ВОЙНУ!», принятая адмиралом девизом его трудов, красовалась в 60-х годах на 150-метровой отвесной гранитной скале возле дороги, ведущей в Малую Лопатку — место базирования первого отряда отечественных подводных атомоходов.

Перед отъездом я сунул макаровские «Рассуждения» в дорожный чемодан, а сейчас с удовольствием извлёк этот знакомый, потрёпанный томик с многочисленными пометками на полях, сделанными в разные годы. Устроившись поудобнее, принялся листать те странички, где Степан Осипович напрямую рассматривает «качества, которые желательны в командующем флотом». Таковыми, по мнению автора, являются: характер, ум, глазомер, морской глаз, познания, здоровье, справедливость.

Макаров очерчивает также «качества, которые должны иметь матросы», относя к ним: здоровье, выносливость, привычку к дисциплине, привычку к морю, смелость, познания. При этом адмирал отмечает, что все остальные должности на флоте требуют и тех и других качеств, ибо каждому приходится начальствовать над одними и подчиняться другим.

Листая «Рассуждения», дополняя их мыслями, почерпнутыми у сослуживцев, а также личными соображениями, я попытался нарисовать структуру качеств современного командующего флотом, с тем чтобы волей-неволей сопоставить их с особенностями собственной персоны. Увлёкся настолько, что даже набросал в блокноте некие заметки. Вот что получилось.

Адмирал Макаров, опираясь на высказывания различных военных авторитетов — Суворова, Наполеона, Нельсона, Жомини, Скобелева, — полагает, что первейшим качеством флотоводца является его характер, который господствует над умом. При этом человек идёт к определённой цели и имеет шансы её достигнуть. Когда же ум берёт верх над характером, то это ведёт к частой перемене намерений, предположений и направлений. Обширный ум склонен ежеминутно смотреть на вопрос с новой точки зрения. Если сила воли не в состоянии положить конец этим колебаниям, то неизбежно балансирование {13} между разными решениями или неприятие никакого, что и есть самое худшее. Вместо того чтобы приближаться к цели, нерешительность от неё всё более удаляет и, наконец, сбивает с толку.

Трудно не согласиться с адмиралом. Однако какими же именно чертами характера должен обладать командующий флотом? На этот вопрос прямого ответа в «Рассуждениях» нет. Попробую разобраться сам.

Характер человека, как совокупность духовных и психических свойств, определяет его отношение к окружающей действительности и проявляется в реальном поведении среди других людей. Черты характера возможно обозначить великим множеством прилагательных, таких, например, как мягкий или твёрдый, слабый или сильный, робкий или решительный, безвольный или волевой. Характер может быть спокойным, выдержанным или, наоборот, взбаломошным, грубым, буйным, дерзким. Упрямый человек значительно отличается от настойчивого, колеблющийся — от непреклонного, покладистый — от скандального, хладнокровный — от невыдержанного. Существенными чертами характера являются женственность или мужественность, доброта или жестокость, трусость или отвага.

Продолжать можно до бесконечности, тем более, что русский язык богат определениями, и нет, видимо, необходимости перечислять возможные словосочетания, соответствующие многочисленным чертам великого множества реальных людей. Меня ведь интересуют черты неординарного характера, которым должен, по-видимому, обладать командующий флотом.

Характер командующего — это его норов, склад души, совокупность свойств личности, черт психики, особенностей мышления. Он (характер) проявляется в отношении к складывающейся обстановке, собственным начальникам и подчинённым, реальному противнику, поставленным задачам, достигнутым результатам. Характер командующего определяется его конкретным поведением, иначе говоря, приказами и поступками, решениями и действиями.

Большинство известных мне командующих обладали, по личным наблюдениям, твёрдым, волевым, мужественным характером.

Твёрдость проявлялась в способности не кланяться обстоятельствам, не терять форму под давлением внешних воздействий, не поддаваться эмоциям, не менять без крайней надобности единожды принятого решения.

Воля командующего позволяет сознательно, перебирая альтернативы, принимать нестандартные решения и управлять собственным поведением, от переживания типа «мне {14} хотелось бы» до твёрдого — «я должен!». Воля заставляет преодолевать трудности, реализовывать решения, достигать цели.

Мужество командующего, предполагающее не мгновенный порыв, но длительное напряжение, устойчивые психические и физические усилия, необходимые для сохранения самообладания и выдержки в беде и борьбе, духовная крепость, спокойная смелость — способствуют успеху.

Очень хотелось бы обладать подобным характером. Всю жизнь занимался самовоспитанием, да и начальники мои совместно с подчинёнными руку приложили. Иногда получалось, порой срывался. Но что в итоге — судить не мне. Самооценка тут плохой помощник.

Ум флотоводца, по мнению адмирала Макарова, является вторым важнейшим личностным качеством, от которого зависит многое. Именно сочетание ума и характера делает человека военачальником. Однако я так и не нашёл на страницах книги Степана Осиповича Макарова его суждений о том, каким должен быть склад ума у командующего флотом.

Ум человека выражается, по моему мнению, способностью отражать окружающий мир, воспринимаемый через ощущения. Способность эта позволяет анализировать результаты полученного опыта, подвергать всё сомнению, рассуждать, делать выводы и проверять их на практике. Таким образом вырабатываются знания о тех объектах или процессах, их свойствах и связях, которые не могут быть получены путём непосредственного наблюдения.

На мой взгляд, ум (как общее понятие) складывается из рассудка и разума. При этом рассудок, оперируя готовыми, давно сложившимися знаниями, обычно выражает способность к размышлению, составлению и усвоению понятий, правил на уровне так называемого здравого смысла. С помощью рассудка возможно постигать истину без её логического обоснования, но с опорой на предшествующий опыт. Важнейшие инструменты рассудка — чутьё, проницательность, интуиция.

В то же время разум, или, как говорится, «царь в голове» (иными словами, высший уровень познавательной деятельности) проявляется в способности мыслить творчески, в соответствии с законами логики, порождать оригинальные идеи, новые знания, уникальные теории. Разум способен разрешать трудные проблемы, находить выходы из противоречивых ситуаций.

Для человека с преимущественно рассудочным складом ума характерно наличие огромного жизненного опыта, конкретного мышления, реальных критериев оценки действительности. Время на размышления у него, как правило, ограничено. Человек, обладающий здравым рассудком, зачастую не претендует на выдающиеся открытия, но совершает множество {15} вполне обоснованных поступков, полезных для себя и окружающих людей. Такой человек почти всегда доволен своим умом, но редко удовлетворён собственным общественным положением, желая лучшего.

В то же время творческая личность, порой способная на безрассудство и наплевательское отношение к общественному мнению, нередко порождает значительные, и даже гениальные идеи. Такой разум, опираясь на обширные знания, выработанные наукой, стремится к абстракции, поиску истины вне суждений здравого смысла. Этот поиск обычно не ограничен временем и пространством, рамками идеологии или религии. Настоящий разум редко бывает удовлетворён собственными знаниями.

Соотношение рассудка и разума в сознании человека, именуемое нередко складом ума, делает этот ум либо обыденным, либо оригинальным, т. е. либо рутинным, либо творческим. При этом мышление может оказаться предметным или абстрактным, словесным или образным, интуитивным или аналитическим.

По моим представлениям, склад ума командующего флотом, его рассудок и разум желательно иметь сбалансированным, предметным, прагматичным, реалистическим. Словом, доктором наук командующий флотом может и не быть, но соображать обязан.

И всё же «искра божья» в уме человека уж больно хороша. Адмирал Макаров оставил след в душах моряков, да и всех русских людей, не только тем, что геройски погиб на борту броненосца «Петропавловск», подорвавшись на вражеской мине при обороне Порт-Артура в русско-японской войне 1904–1905 годов. С.О. Макаров — наиболее талантливый и всесторонне образованный представитель русского флота своего времени. Он многого достиг в развитии теории корабля, его живучести и непотопляемости.

При жизни адмирал Макаров редко удовлетворялся достигнутым. Он даже недооценивал собственные знания, однако его разум порождал новые знания, ставшие достоянием военно-морской науки.

Кстати, познания, представляющие собой совокупность проверенных практикой результатов мышления, по мнению адмирала Макарова, занимают третье место в ряду приоритетов, определяющих качества командующего флотом. Знания накапливаются человеком всю жизнь. Особенно на флоте, где все моряки, от лейтенанта до адмирала, должны непрерывно и целеустремлённо учиться. Без этого флотская карьера неосуществима.

Познания военачальника, полагал Макаров, не должны подразумевать обширной учёности. Особенно глубоко следует {16} вникать в руководящие «правила». В то же время познания начальника на море должны быть иными, чем на сухом пути. А глазомер сухопутный недостаточен, чтобы ясно взвешивать обстоятельства, способные возникнуть в морском деле.

Мне трудно спорить с Макаровым, тем более что сам-то Степан Осипович являлся не только флотоводцем, но всесторонне образованным, талантливым человеком. Тем не менее, по моим представлениям, познания командующего флотом служат фундаментом в развитии его ума и укреплении характера. Высокий ум немыслим без обширных знаний, а решительный характер — без твёрдого усвоения проверенных опытом результатов собственного мышления.

Командующий современным флотом должен свободно ориентироваться в проблемах философии, знать историю Отечества, теорию государства и права, учения о войне и армии. Он должен уметь использовать выводы военной науки, знать принципы военного искусства, основы стратегии. Обязан в совершенстве владеть оперативным искусством и тактикой разнородных сил, хорошо понимать особенности ведения боевых действий однородными соединениями флота.

Непременной обязанностью командующего являются твёрдые знания средств и методов кораблевождения, устройства и боевого применения любых видов морского оружия, а также электронных средств связи, наблюдения и управления. Особо следует выделить вопросы эксплуатации ядерных, тепловых и электроэнергетических установок, устройства, живучести и непотопляемости кораблей.

Не должны ускользать из круга внимания командующего обстоятельства, касающиеся эксплуатации и боевого применения морской корабельной и базовой авиации.

Всё это невозможно без изучения основ, а зачастую и конкретных проблем таких научных дисциплин, как общая и ядерная физика, теоретическая механика, аэро-, гидро- и термодинамика, информатика, кибернетика, прикладная математика.

Да мало ли ещё областей человеческого познания, в которых могут проявляться интересы командующего! Диапазон чрезвычайно широк: от капитального строительства гидротехнических сооружений, до выращивания телят в военных совхозах. Ему необходимо разбираться во всех многочисленных военных и морских специальностях и специализациях. Именно широкая осведомлённость, эрудиция, должна, на мой взгляд, отличать человека, дерзнувшего взять на себя управление такой сложной системой, как военный флот.

А я? Соответствую ли? Ну, предположим, что познаний всяких накопил в жизни немало. Только за парту, не считая школы, садился шесть раз: «спецуха» — училище, Командирские {17} классы, академия, ядерный центр и опять академия. Однако главным источником знаний являлось самообразование, без которого никакая академия не поможет. Тем не менее только знаний для реальной деятельности мало. Надобно умение.

Основными умениями, которые определяют качество командующего флотом, адмирал Макаров полагал «глазомер» и «морской глаз». Глазомером обычно называют способность и навык человека, пусть не точно, зато быстро определять какую-либо величину (расстояние, направление, время, скорость, вес, объём), «на глаз», без измерения этой величины специальными инструментами либо приборами.

Генералисимус Суворов, который, собственно говоря, и ввёл понятие «глазомер» в состав качеств, потребных полководцу, подразумевал под ним умение ясно и быстро оценивать обстановку, своё положение относительно неприятеля, а также результаты воздействия по нему, не делая при этом из мухи слона, не подчиняясь воображению.

Адмирал Макаров, развивая мысли Суворова, отмечал, что командующий флотом должен иметь хороший «глазомер» и к тому же добрый «морской глаз». Под этим метким словосочетанием адмирал понимал не только умение на глаз оценить положение своего корабля или эскадры относительно чужих судов и берега, но ещё и способность управлять кораблём, видеть по первому взгляду его наружные недостатки, которые могут служить основанием для соображений о внутренних его качествах.

Макаров пишет, что лично знавал людей высокодаровитых, которые, однако, решительно не могли усвоить умение управлять кораблём, хотя впоследствии проявляли необыкновенные способности в технике или администрации. Однако существуют натуры, имеющие хороший «морской глаз», бесподобно управляющие кораблём, но совершенно лишённые военного «глазомера», иначе говоря, умения реально оценить обстановку, своё положение относительно неприятеля и принять соответствующее решение. Поэтому, полагает адмирал Макаров, и «глазомер», и «морской глаз» — качества, совершенно необходимые командующему флотом.

Я согласен с мнением Макарова, однако дополню, что постепенно, по мере развития ракетного оружия, ядерной энергетики, электронных средств, спутниковых систем, а также палубной авиации различного назначения, — флот неузнаваемо изменился. Размах океанской операции ныне достигает тысяч, а современного морского боя — сотен километров. В этих условиях не только командующий флотом, но зачастую и командиры кораблей не видят противника ни собственными глазами, ни с помощью электронных средств. Выручает {18} взаимодействие, когда наблюдают одни, стреляют другие, устанавливают результаты третьи, развивают успех четвёртые.

А командующий флотом, находясь глубоко под землёй, вдали ото всех морей, «видит» обстановку лишь на оперативных картах, планшетах боевых информационных постов, экранах автоматизированных рабочих мест офицеров-операторов своего командного пункта. Сотни кораблей и самолётов, своих и противника, изображаются там крохотными условными значками, сопряжёнными с векторами их движения.

Тем не менее суворовский «глазомер» и макаровский «морской глаз» существенно необходимы командующему флотом даже в подобных условиях. «Глазомер» позволяет единым взглядом охватить «поле боя», иначе говоря, колоссальный океанский простор. Помогает оценить положение взаимно проникающих, как бы накладывающихся друг на друга, группировок своих сил и сил противника. При этом важно видеть картину целиком, не отвлекаясь на детали. Иначе можно упустить необходимое, не заметить леса за деревьями, не верно оценить обстановку или принять несвоевременное решение.

В то же время с молодости отточенный добрый «морской глаз» не позволит оторваться от действительности, погрузиться в электронную абстракцию, позабыть о каждом конкретном корабле, его командире и экипаже. «Морской глаз» поможет организовать взаимодействие, обеспечить каждого, создать условия, оказать помощь.

Меня лично «морской глаз» никогда не подводил. А вот «глазомером», в масштабе океанского флота, я ещё не обладаю. Придётся учиться, что никогда не поздно. Необходимо практиковаться, накапливать опыт, оттачивать собственный оперативный глаз.

Есть в ряде качеств, желательных для командующего флотом, ещё одно, которое адмирал Макаров разместил почему-то на последнем месте. Это справедливость. Беспристрастное, непредвзятое отношение к людям. Главным образом к сослуживцам. Поскольку все, с кем общается командующий по службе на флоте, являются его подчинёнными. А это ведь многие десятки, а то и сотни тысяч самых различных людей.

Справедливость как морально-правовая категория требует от командующего оценки соответствия между служебными качествами человека и его должностным положением, между его правами и обязанностями, достижениями и поощрениями, проступками и наказаниями. При этом оценивать следует по реальным результатам деятельности человека, а вовсе не по его намерениям или поведению.

Адмирал Макаров полагал справедливым отдавать должное заслугам подчинённых, не приписывая полную славу за {19} успехи дела собственной персоне. Я тут с ним согласен полностью. Бытующая во флотских кругах присловка: «Хороши дела на корабле — молодец командир. Плохи дела — виноват старпом», — цинична и несправедлива. Всё обстоит как раз наоборот. Справедливость требует, чтобы ответственность за положение дел на флоте командующий брал на себя, а не сваливал на подчинённых.

За долгую флотскую службу мне приходилось множество раз поощрять и наказывать сослуживцев. При этом каждый раз испытываешь сложное чувство. Поощрять всегда в разной степени приятно. Наказывать, как правило, одинаково противно. Однако, надо — справедливость требует.

Особенно трудно бывает найти справедливое решение в отношении участников серьёзных аварий кораблей или оружия, приведших к тяжёлым последствиям. И всё же поощрению, на мой взгляд, подлежит тот командир, который безупречно выполнил поставленную задачу, а вовсе не тот, кто поставил корабль на грань катастрофы и потом героически выкарабкивался из сложной ситуации. Хотя я понимаю, что авария аварии рознь. Всё зависит от обстоятельств. Вот тут-то и не должно изменять комфлоту чувство справедливости.

Кроме того, отмечал адмирал Макаров, в обращении с подчинёнными от командующего требуется выдержка и жизненный такт. Какие могут быть возражения? Это справедливо. Полагаю, что если командир или командующий в сложной обстановке начинает повышать голос, ругаться, стучать кулаками, это прежде всего свидетельствует о его бессилии или растерянности. Криком, грозным выражением лица, тем более руганью, делу не поможешь.

Бывали и у меня подобные срывы. Потом сам страдал, но каждый раз убеждался, что если накричишь на человека, он начинает хуже соображать и работать. Попробуй наорать на боцмана, сидящего за горизонтальными рулями подлодки. Он тебе тут же загнёт неприемлемый дифферент. Рявкни на матроса — он обязательно не туда повернёт какой нибудь клапан.

Если начальник орёт, шумит (а ведь это можно сделать ещё и письменно, разразившись грозным приказом либо необъемным планом мероприятий по устранению недостатков) — это, как правило, свидетельствует, что он не видит выхода из сложной ситуации.

Поэтому я уже давно стараюсь в общении с подчинёнными соблюдать макаровский «жизненный такт», не проявлять, хотя бы внешне какого-либо раздражения, понимая, что это лишь усугубит обстановку и не поможет реально.

Словом, справедливости и жизненному такту в ряду необходимых качеств место не в конце, а где-нибудь сразу после «морского глаза». Замыкать этот ряд, по-видимому, должно {20} «здоровье командующего». Уж больно неоднозначно может проявляться подобный «квалитет».

В «Рассуждениях» адмирала Макарова нет указаний на то, каким именно здоровьем должен обладать командующий флотом. Видимо, хорошим. В крайнем случае — соответствующим. Однако в чём должно проявляться это соответствие — ясности нет.

Впрочем, у Степана Осиповича можно найти строчки о том, что Суворов, к примеру, был ростом мал, тощ, хил, дурно сложен и некрасив, но уже с первой войны получил аттестацию: «...быстр при рекогносцировке, отважен в бою и хладнокровен в опасности». Людям, которые от природы не наделены высокими физическими качествами, — полагает адмирал, — нет надобности опасаться за свою карьеру.

Всем морякам хорошо известно, что знаменитый адмирал Нельсон невыносимо страдал от морской болезни, к тому же потерял в боях один глаз и правую руку. Однако, эти обстоятельства не помешали ему, много лет спустя, командовать флотом, разгромить французов при Абукире, одержать блистательную победу в Трафальгарском морском сражении и стать национальным героем Англии.

Кроме того, мой собственный, непосредственный начальник — Главнокомандующий Сергей Георгиевич Горшков, который более четверти века управляет Военно-Морским Флотом СССР, — по своим физическим качествам далеко не Геркулес. Главное в нём — железный характер, несгибаемая воля и ясный ум.

Рассматривать здоровье как состояние тела, когда все жизненные отправления идут в полном порядке, а недуги отсутствуют, — слишком примитивно. Различают здоровье физическое, психическое, нравственное. Первое у лейтенанта, как правило, лучше, чем у адмирала. Зато психическое и нравственное — для командующего флотом несравненно важнее.

Предстоящая служба видится мне как непрерывное напряжение, череда нервных стрессов, вереница огорчений и срывов. Знаю об этом не понаслышке: пять лет командовал атомной флотилией, да и в Ленинграде за три года малость лиха хватил. А на флоте, да ещё на таком, как Северный, стрессовых ситуаций будет, думаю, раз в десять больше.

Главное в здоровье командующего — железные нервы и устойчивая сердечно-сосудистая система, чтобы кондрашка не хватил раньше времени. Впрочем, мне грех жаловаться. Многочисленные военно-врачебные комиссии вот уже 35 лет подряд пишут в своих заключениях: «Практически здоров. Годен к службе на подводных лодках, работе с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений, {21} компонентами ракетного топлива». Везёт конечно, но тем не менее.

А в то же время различные медицинские специалисты так и норовят оставить след в моих документах. Дескать, признаки ишемии сердечной мышцы у него имеются, и артериальное давление не стабильно, и левый глаз видит хуже правого, а в гастральной области полный набор «подводницких симптомчиков». Словом, «жизнь — опасная штука — от неё умирают». Однако любой из докторов остерегается выносить приговор, завершая диагноз осторожной фразой: «Годен по показаниям субъективного самочувствия». А мне, разумеется, болеть некогда. Поэтому всю ответственность за собственное здоровье принимаю на себя.

Конечно, командовать флотом предпочтительнее в сорок лет, нежели когда тебе ближе к шестидесяти. Но ничего не поделаешь: «Взялся за гуж — не говори, что не дюж». Вот приеду в Североморск и для поддержания жизненного тонуса полезу в бассейн. И чтобы ежедневно километра полтора брасом отмахивать. Других-то удовольствий в этом городе не много. Ни тебе Мариинки или Капеллы, ни спектаклей Большого драматического, ни дипломатических раутов, к которым успел привыкнуть за годы ленинградской службы, в столице Северного флота не предвидится.

Ну что ж, спасибо макаровским «Размышлениям», которые позволили не только скоротать дальнюю дорогу, но и поразмышлять о собственной сущности. Это полезно перед вступлением в новую должность. А на вопрос «Соответствую ли?» ответит и покажет время...

Экспресс «Полярная стрела» приближался к пункту назначения. Вот уже прогрохотал Кольский мост. Пора собираться. Упрятав в чемодан записки, я полез в шинель, нахлобучил шапку, натянул перчатки, поскольку температура наружного воздуха перевалила за 15° мороза, и, распахнув дверь купе, окинул прощальным взглядом спальный вагон.

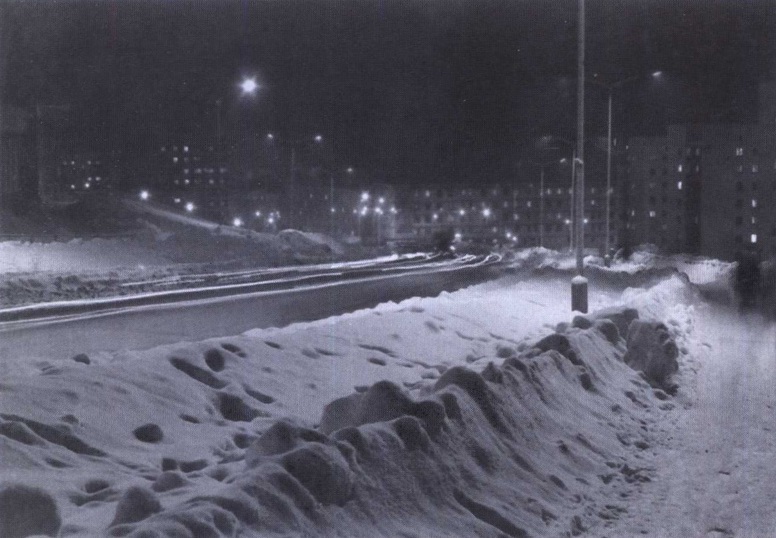

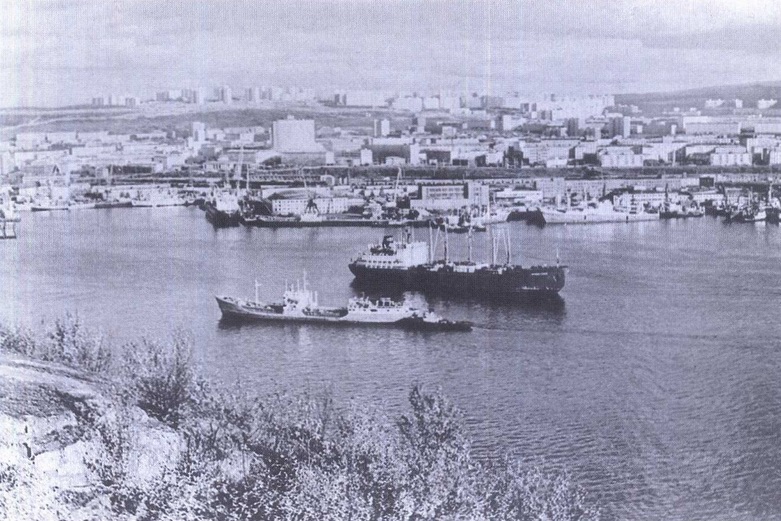

Перрон Мурманского вокзала залит ослепительно ярким светом единственной, но чрезвычайно мощной лампы, установленной на высочайшей ажурной мачте. Световой поток в несколько тысяч люменов вырывает из полярной ночи огромный круг, вмещающий подъездные пути, перрон, вокзал и привокзальную площадь. Такого великолепия я прежде не видывал в этих краях.

На перроне, в лучах яркого света, возле выхода из спального вагона, постукивал нога об ногу на крепком морозце внушительный военный моряк.

— Заместитель командующего флотом по тылу, старший морской начальник в городе Мурманске, вице-адмирал Петров, — представился он. {22}

А я тут же узнал в нём курсанта-первогодку Володю Петрова, принятого в училище имени Фрунзе в тот самый год, когда я впервые приступил там к обязанностям старшины курсантской роты. С тех пор наши служебные пути ни разу не пересекались. А теперь придётся служить вместе и всерьёз. Зам по тылу — фигура важнейшая.

— Ну что ж, Владимир Иванович, по машинам и ... вперёд!

Ещё через минуту пара чёрных волг рванула вслед за синей мигалкой ВАИ, оставляя за собой вихри снежной позёмки. Круг замкнулся. Я снова на Северном флоте.

| {23} |

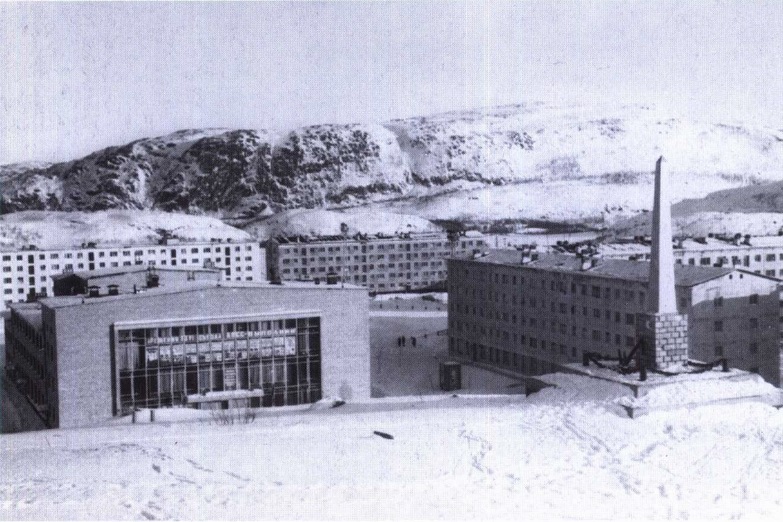

Североморск. Низкорослые деревья городского парка, окутанные толстым слоем инея, светились в ночи, словно сказочные кристаллы. Уходящая к заливу улица Сафонова, казалось, покрыта белым ковром. От дома № 1 с приютившей меня служебной квартирой на седьмом этаже до штаба флота всего и езды-то минут пять. Однако и того хватило, чтобы полюбоваться городом, в котором предстоит жить. Впечатление такое, будто возвратился в родительский дом блудный сын.

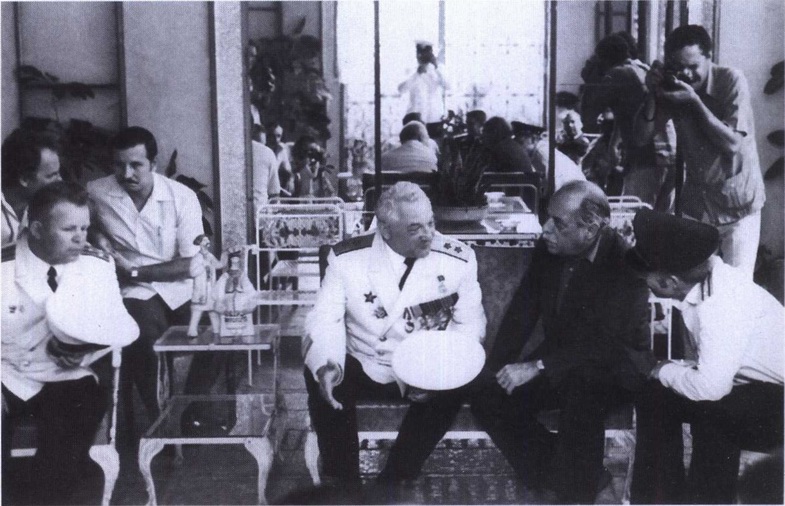

Адмирал Владимир Николаевич Чернавин встретил радушно, однако без особых церемоний и обсуждения ситуации. Да и что обсуждать? Всего неделю назад мы виделись в Москве. Вместе ходили по коридорам Центрального Комитета партии, вдвоём были приняты министром обороны, а затем нанесли визит начальнику Генерального штаба Маршалу Советского Союза Н. В. Огаркову. Всё давным-давно обговорено. Наверно, поэтому адмирал предложил без промедления отправляться на аэродром, где нас уже ожидал самолёт, приготовленный для перелёта в Северодвинск.

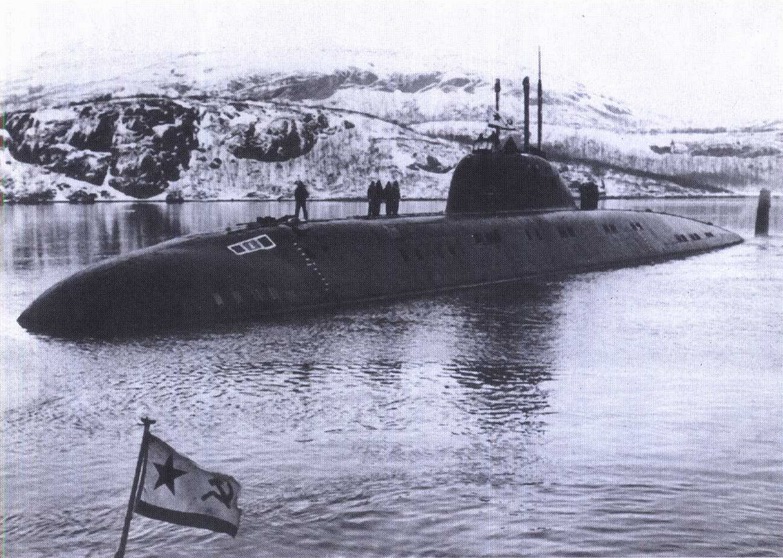

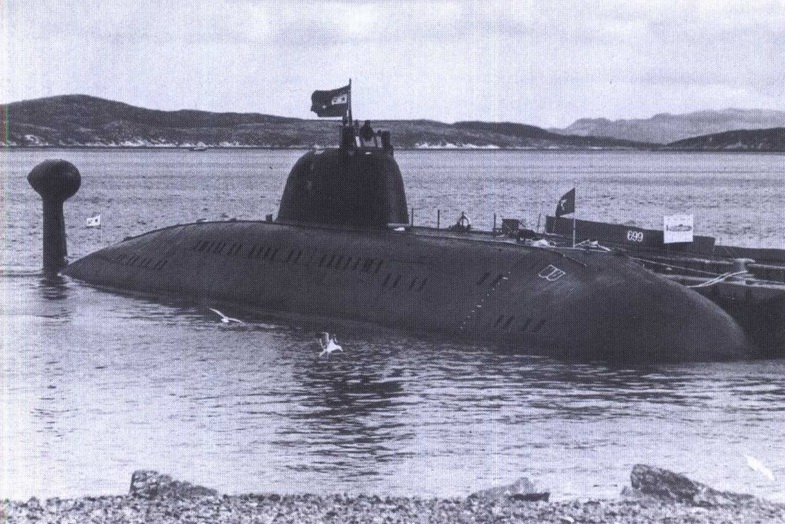

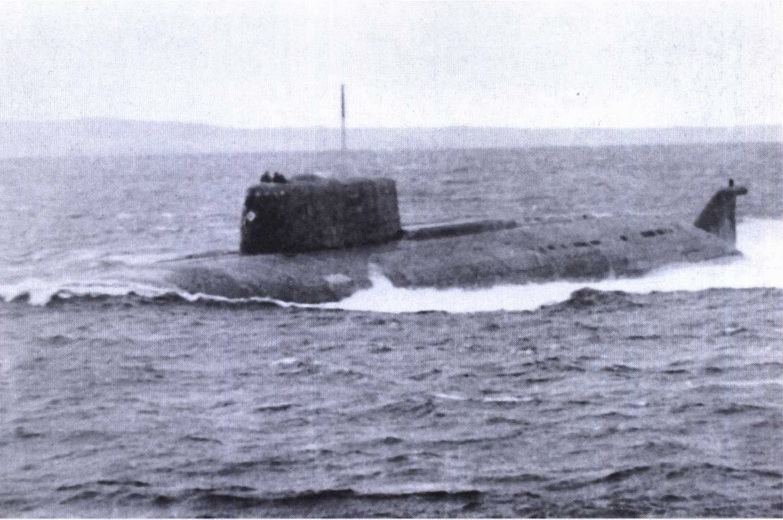

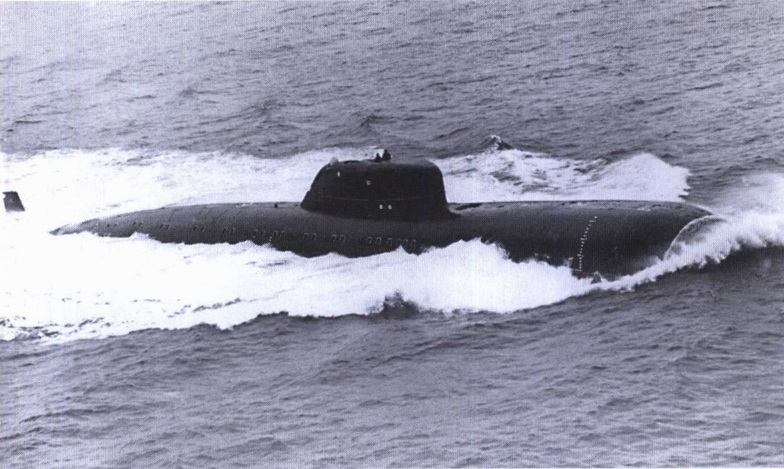

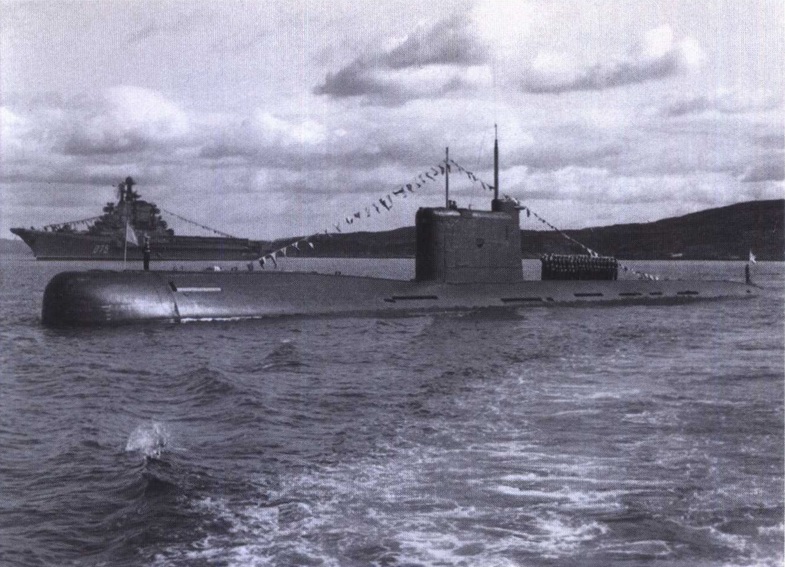

— Завтра вернёмся, — сказал Чернавин, пояснив, что ему следует завершить дела председателя комиссии по государственной приёмке в состав флота головного тяжёлого ракетного подводного крейсера «ТК-208». А мне, дескать, полезно сразу же познакомиться с «Тайфуном», поскольку в скором времени придётся принимать этот и последующие корабли проекта 941 на базирование в губу Нерпичью, осваивать эксплуатацию, отправлять на боевую службу. Словом, придётся ставить систему «Тайфун» на ноги.

Ну что ж, я готов следовать в Северодвинск. Вот только поздороваюсь со старыми знакомыми, а отныне новыми сослуживцами — моим первым заместителем Владимиром Кругляковым, начальником штаба флота Вадимом Коробовым и членом Военного совета Николаем Усенко. Все они дружной ватагой ввалились в кабинет командующего.

На аэродроме Североморск-1, возле гостевого домика, отворачиваясь от позёмки, расхаживал человек в чёрной флотской {24} шинели, но с голубыми лампасами на брюках и с погонами генерал-лейтенанта авиации на плечах. У трапа, стоящего поодаль видавшего виды самолёта-салона Ан-24, маялся в строю экипаж.

— Если разрешите, я с вами, — обратился генерал к Чернавину. — Займусь ракетоносным полком, базирующимся на аэродроме Лахта, пока вы работаете в Северодвинске.

Получив согласие, генерал, представляясь, обернулся в мою сторону, и я немедленно опознал майора Виктора Потапова, слушателя авиационного факультета Военно-морской академии, учившегося там вместе со мной двадцать лет тому назад. Естественно, что добрые улыбки озарили обе физиономии, но субординация не позволяла распоясываться. Ограничились крепким рукопожатием.

— Самолёт и экипаж к полёту готовы, — вздёрнул ладонь к шапке стоящий у трапа подполковник. — Погода на Лахте в пределах допуска. «Добро» получено. Прошу разрешения запускать двигатели.

Чернавин кивнул, а через десять минут машина была уже в воздухе. Я с интересом разглядывал через иллюминатор простирающиеся внизу огни Североморска, затем Мурманска, пока наконец вся панорама не скрылась за слоем облаков. До аэродрома Лахта, что под Архангельском, всего и лёту часа полтора. Прапорщик-бортмеханик накрыл стол к чаю. Потом Чернавин попросил у адъютанта папку с документами и углубился в их изучение. А я тем временем принялся расспрашивать Потапова о годах службы, прошедших с тех пор, как наши пути разминулись.

Не скрою, что с академической поры я испытывал симпатию к этому невысокому, спортивного сложения офицеру, спокойному, уверенному в себе, ещё очень молодому, однако прошедшему хорошую школу в морской авиации. В свои 26 лет Виктор поступил в Академию, будучи командиром эскадрильи ракетоносцев Ту-16. После выпуска, как оказалось, в самые напряжённые годы «холодной войны», командовал полком, затем морской ракетоносной дивизией. В сороколетнем возрасте Виктор Павлович удостоился почётного звания «Заслуженный военный лётчик СССР». Потом учился в академии Генерального штаба. И вот в прошлом году назначен командующим военно-воздушными силами Северного флота, заместителем командующего Северным флотом по авиации и членом военного совета. Молодец Потапов! Приятно иметь такого сослуживца.

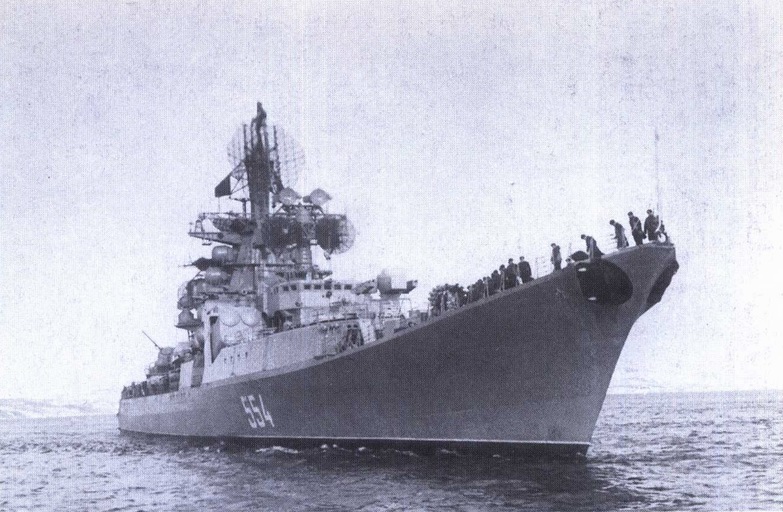

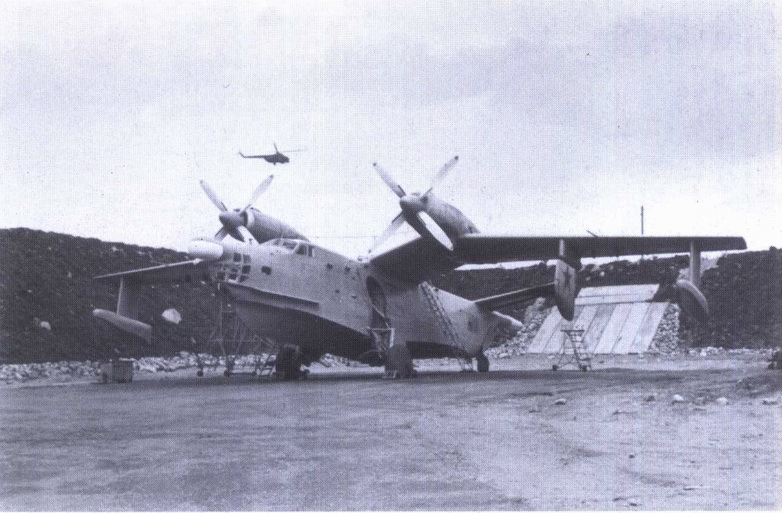

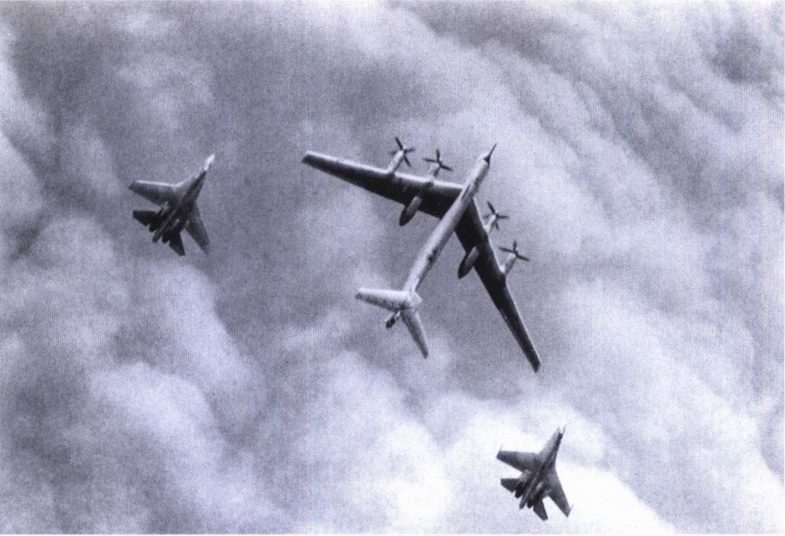

Уже через полчаса я уяснил, что ВВС Северного флота включает 12 авиационных полков, базирующихся на 15 аэродромах Кольского полуострова, а так же Архангельской и Вологодской областей и, кроме того, серьёзный тыл с несколькими {25} базами оружия. В составе ВВС около 400 летательных аппаратов, среди которых более половины тяжёлых самолётов океанской и дальней морской зоны. Остальные (в своём большинстве — вертолёты) способны работать с палуб кораблей или береговых аэродромов главным образом в ближней морской зоне.

— А в вашем личном распоряжении, товарищ командующий, — докладывал Потапов, — два борта: Ан-24 и Ан-26, а также пара вертолётов-салонов Ми-8. Летать вам теперь придётся больше, чем плавать.

За разговорами не заметили, что наш Ан-24 плавно коснулся бетонки и, пробежав по взлётно-посадочной полосе, вырулил на стоянку, где нас ожидал командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Юрий Воронов. А ещё через полтора часа он уже докладывал в своём штабе о состоянии дел в базе, затрагивая главным образом вопросы обеспечения программы военного кораблестроения.

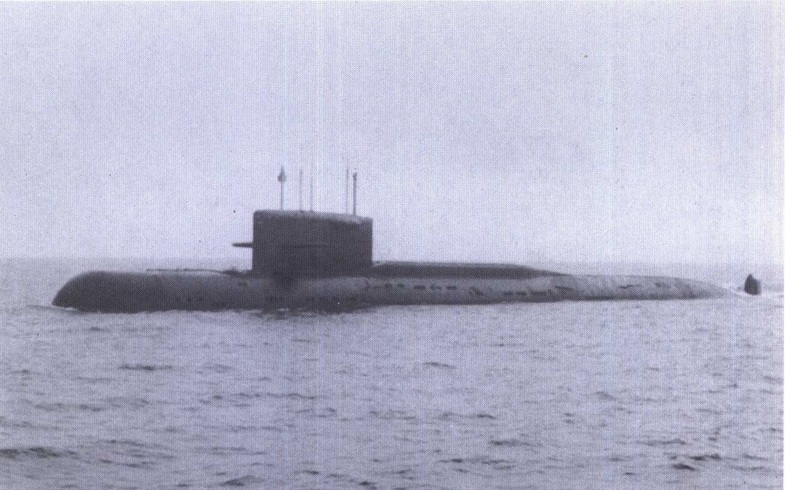

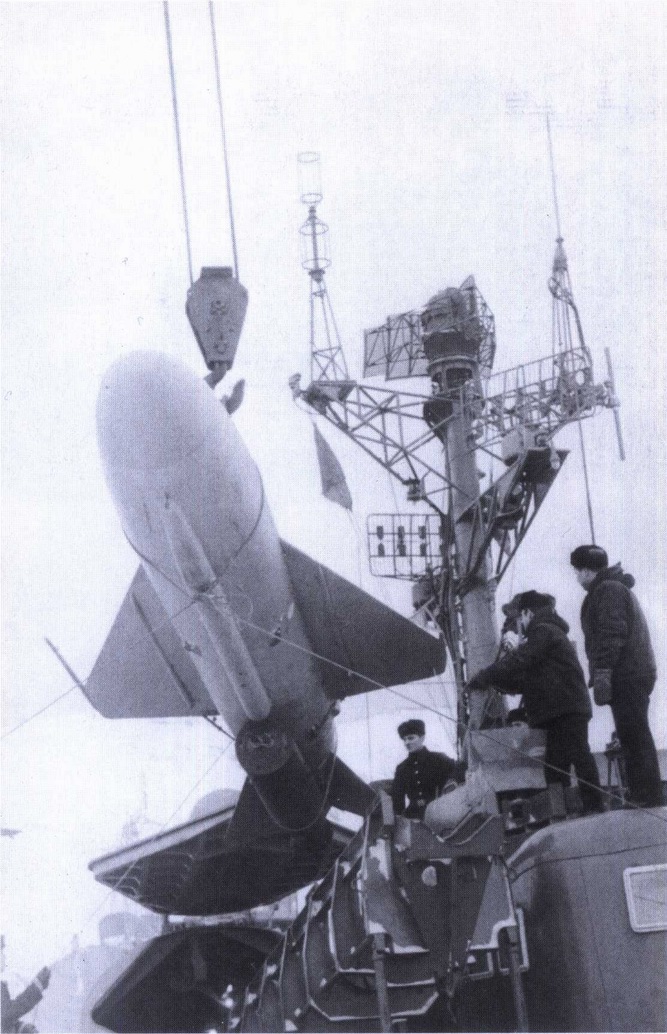

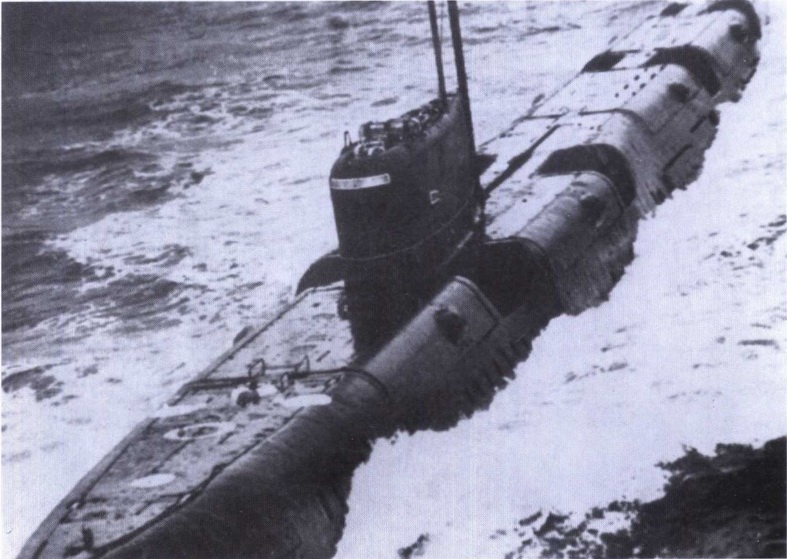

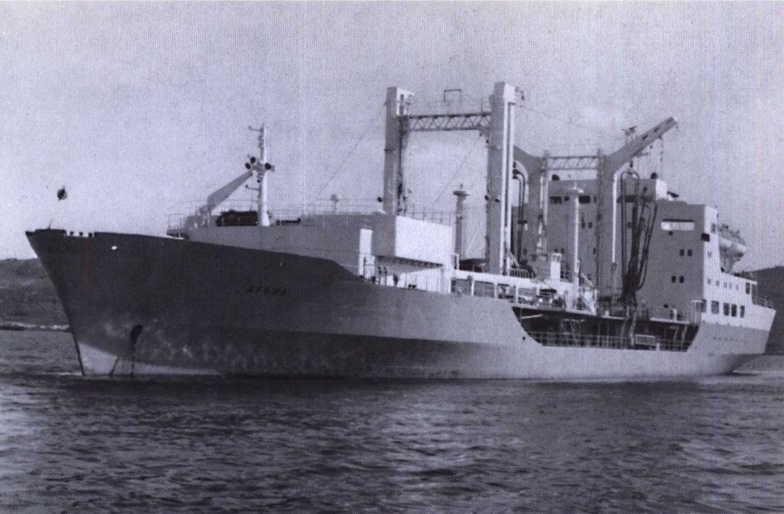

Северное машиностроительное предприятие обещает ежегодно отдавать флоту не менее одного тяжёлого подводного крейсера типа «Тайфун», вкупе с крейсером проекта 949, вооружённым крылатыми ракетами «Гранит» и, как приложение, лодку-истребитель проекта 705. Кроме того, ленинградское Адмиралтейское объединение на своей сдаточной базе в Северодвинске собирается испытывать по две-три многоцелевых подлодки проекта 671ртм и 705. К тому же горьковский завод «Красное Сормово» намерен подкидывать туда же парочку атомоходов проекта 670м с крылатыми ракетами «Малахит». Если добавить к этому лодки, завершающие модернизацию или ремонт на предприятии «Звёздочка», то набирается солидный отряд из десятка весьма внушительных кораблей, которые в конце года, до ледостава, необходимо вывести из Белого моря в незамерзающие районы Баренцева.

Слушая Воронова, я думал о том, что десять атомоходов ежегодно пополняют состав Северного флота. Это великолепно, однако очень серьёзно. Всех их надо укомплектовать безупречно подготовленными офицерами и матросами, принять от заводов, развести по базам, обустроить, отработать до нужного уровня, с тем чтобы выпустить в океан и включить в систему боевой службы.

После доклада мы отправились на Севмашпредприятие, где я засвидетельствовал своё давнее почтение его директору, Григорию Лазаревичу Просянкину, а также осмотрел гигантские корпуса строящихся подводных крейсеров. Вскоре Чернавин уединился с директором, оставив меня с Вороновым на борту стоящего у достроечной стенки, но вполне готового, тяжёлого ракетного подводного крейсера стратегического {26} назначения «ТК-208». Его командир, капитан 1-го ранга Александр Ольховиков, свыше трёх часов водил нас по многочисленным отсекам обоих корпусов этого уникального корабля, задуманного группой конструкторов под руководством Сергея Никитича Ковалёва и овеществлённого рабочим коллективом северодвинского судостроительного гиганта.

С конструкцией подводного крейсера я познакомился ещё в Ленинграде, в «Рубине» у Игоря Дмитриевича Спасского. А теперь с восхищением рассматривал овеществлённые идеи, воплощённые в металл с умопомрачительной скоростью. Пока ходил по кораблю на борт прибыл генеральный конструктор. Я не мог отказать С. Н. Ковалёву в удовольствии ещё раз вместе с ним обойти отсеки. Потом, уединившись с ним во флагманской каюте, мы долго ещё вспоминали перипетии строительства и плаваний на подводных лодках, начиная с памятного нам обоим проекта 658. До самого вечера обсуждали мы и особенности подводного крейсера типа «Тайфун», проблемы его эксплуатации на флоте и возможности боевого применения этого и последующих кораблей.

Вечером состоялось собрание офицерского состава Северодвинского гарнизона. Адмирал Чернавин выступил с речью, в которой подвёл итоги деятельности военных моряков, указал на исключительную важность их работы и на абсолютную необходимость тесного взаимодействия с судостроителями для быстрого и качественного пополнения флота атомными подводными крейсерами третьего поколения. Он поблагодарил североморцев за службу и выразил надежду на то, что славные традиции наиболее мощного и технически совершенного флота Родины будут и впредь преумножаться. Затем представил собравшимся меня, как нового командующего флотом и пожелал успехов.

В ответном слове я старался быть предельно кратким. Сказал лишь, что очень ценю оказанное мне доверие и постараюсь приложить все силы, чтобы Северный флот развивался, а его боевая мощь возрастала. В заключение выразил надежду, что новая служба Владимира Николаевича Чернавина в Москве, на должности начальника Главного штаба, принесёт пользу всему Военно-Морскому Флоту, но в первую очередь — североморцам. Последняя фраза вызвала улыбку адмирала и аплодисменты зала.

От ужина, предложенного командиром Беломорской ВМБ, пришлось отказаться, поскольку позвонил из Лахты генерал Потапов и доложил, что погода начинает портиться. Он рекомендовал вылетать ночью, так как и днём в равной степени темно, однако промедление может отодвинуть перелёт на неопределённое время. Пришлось ужинать в воздухе. Зато ещё до полуночи благополучно приземлились в Североморске. {27}

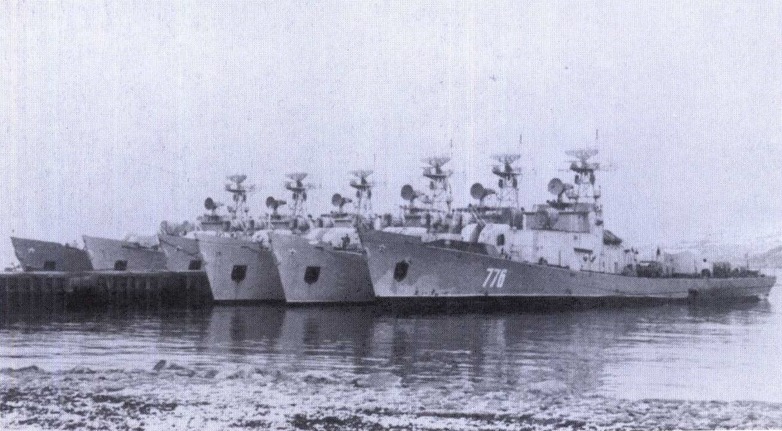

Весь последующий день мотались по близлежащим гарнизонам. На катере пришли в Полярный, где командир эскадры подводных лодок контр-адмирал Василий Парамонов и командир дивизии кораблей охраны водного района контр-адмирал Борис Сычёв по очереди докладывали о состоянии дел, а затем совместно проводили гарнизонное офицерское собрание. Я слушал внимательно и приглядывался к обоим командирам, поскольку ранее наши служебные пути не пересекались.

Из Полярного машинами переехали в Гаджиево. Там нас встречал командующий флотилией ракетных подводных крейсеров вице-адмирал Лев Матушкин. Он — фигура особая, поскольку флотилия его — мощнейшее подводное объединение стратегического назначения. А сам Лев Алексеевич не только командующий, который вот уже около пяти лет твёрдо держит в руках управление этой мощью, но он ещё и по должности — член Военного совета флота. Я с интересом наблюдаю за службой этого симпатичного офицера с тех пор, как вместе плавали на дизельных лодках в Полярном.

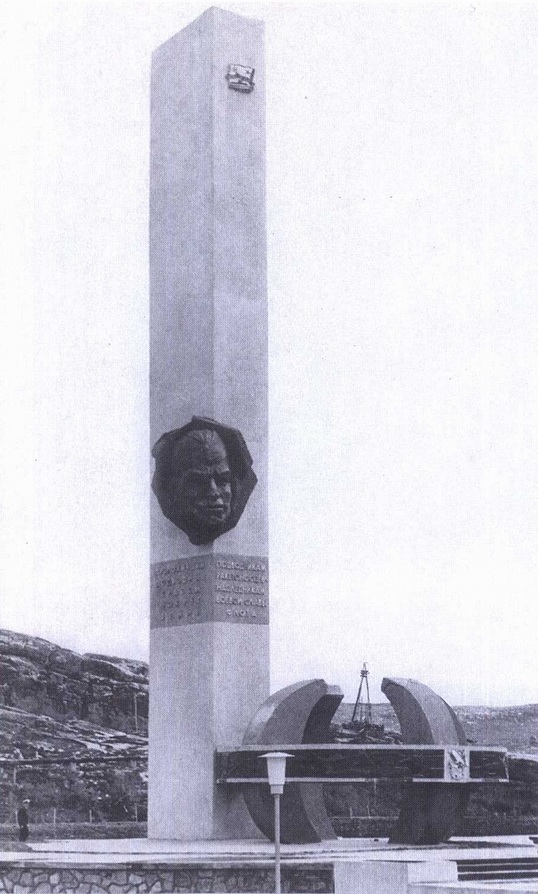

Лет восемнадцать тому назад Лев принял под команду знакомый мне ракетоносец «К-33», из состава родимой «горбатой» дивизии, и первым привёл его к новому месту базирования в бухту Ягельная. Так на базе эскадры дизельных лодок начала зарождаться новая атомная флотилия. А Лев Алексеевич все эти годы беспрерывно служил в Ягельной, проходя этапы подводного пути от командира ракетоносца до командующего флотилией. Он рос вместе с флотилией, набирался опыта, непрерывно плавая и стреляя ракетами по «боевым полям» различных полигонов страны. Адмирал Чернавин поведал мне, по секрету, что недавно представил вице-адмирала Матушкина (за ряд сложных арктических плаваний и высокую боевую готовность ракетных подводных крейсеров) к званию Героя Советского Союза.

Побывали мы и в Видяево, где расположен штаб ещё одной эскадры подводных лодок контр-адмирала Геннадия Егорова. Он ещё более давний мой сослуживец. В Полярном был старшим помощником на «Б-77» в ту пору, когда я командовал этим кораблём. Вместе ходили в Атлантику. Ему же и уступил место на мостике, отъезжая в Академию.

Однако далее, в Западную Лицу, решили не ехать, поскольку на дислоцированной там Краснознамённой флотилии знаком каждый камень на берегу и любая железка внутри кораблей. Да и меня лично, как бывшего командующего этой флотилией, по мнению Чернавина, тамошние подводники знают словно облупленного.

Ныне флотилией командует весьма уважаемый мною вице-адмирал Евгений Чернов. С ним вместе бродили некогда в окрестностях банки Роколл, что северо-западнее Великобритании. {28} Потом он хорошо и долго служил командиром новейшей подлодки «К-38» — головной в серии многоцелевых атомоходов второго поколения, у меня на дивизии. Затем командовал этой дивизией на Краснознамённой флотилии, а позднее являлся там моим заместителем. Так что знаю я Евгения Дмитриевича великолепно. Самолично представлял Чернова к званию Героя. Надеюсь, что смогу в дальнейшем опираться на него не только как на подчинённого мне командующего, но, что важнее, как члена Военного совета флота.

Ну а в Гремиху добираться вообще слишком сложно. Аэродрома там нет. Даже для вертолёта ночью, при отсутствии надёжных ориентиров, трёхсоткилометровый путь может оказаться непреодолимым. Попасть в Гремиху, конечно, возможно, но по морю, кораблём, однако это долго и муторно. Отложим встречу до лучших времён. К тому же гремихинские подводники давно привыкли к тому, что начальство, особенно зимой, появляется у них редко.

В Гремихе стоит ещё одна флотилия подводных атомоходов. Её командующий, вице-адмирал Александр Устьянцев, по мнению Чернавина, вполне способен держать всех в ежовых рукавицах. Кулаки у него — словно полупудовые гири. Однако подводники уважают своего командующего, любовно именуя его «дядей Сашей». Этот дядя известен мне с той поры, когда служил на головном «подводном авианосце» проекта 675. Вместе в Обнинске учились. Лихой был старпом, а потом и командир. Александр Михайлович, как и его коллеги Чернов и Матушкин, тоже состоит ныне членом Военного совета флота. Значит, увидимся на первом же заседании.

Рассудив подобным образом, мы закончили объезд гарнизонов в Североморске на оперативной эскадре, где хозяйство своё представлял отличный моряк, опытный и вечно улыбающийся вице-адмирал Виталий Зуб. А вечером, на заключительном собрании офицеров Североморского гарнизона, как впрочем и на всех предыдущих, почти дословно повторился ритуал, когда новый начальник Главного штаба прощался с североморцами, а я заверял и его, и всех собравшихся в своём совершеннейшем почтении.

Вступление в должность завершилось на следующий день, когда адмирал Чернавин передал мне должностные пакеты с оперативными документами особой важности, а я убрал их в сейф, опечатал личной печатью и сдал под охрану. Потом пошли в кабинет, где пару минут посидели молча. Наконец Чернавин поднял трубку телефона правительственной связи и попросил соединить его с Главнокомандующим ВМФ Адмиралом Флота Советского Союза С. Г. Горшковым.

Доложив о том, что дела и обязанности командующего Северным флотом он сдал, Владимир Николаевич вздохнул и {29} протянул трубку мне. Приложив её к уху я услышал знакомый голос:

— Ну что? Приняли флот?.. Это хорошо. Вопросы какие-нибудь у вас имеются?.. Тем лучше. Тогда о вступлении в должность донесите шифром министру, а в копии мне. Понятно?.. Желаю успеха.

В тот же день мы провожали адмирала Чернавина к новому месту службы. На аэродроме свистел ветер, было холодно и темно, крутились вихри позёмки.

— Не думал, что будет так трудно расставаться с флотом, — сказал на прощание Владимир Николаевич, — ведь ровно 30 лет ему отдал. Смутно на душе.

Возвратившись в штаб, написав нужную шифровку и подписав загодя подготовленный приказ по флоту о вступлении в должность, я попросил своих заместителей работать по личным планам, сказав, что сегодня заниматься ничем не буду. Все доклады — завтра. Мне надо побыть одному, осмотреться, поразмышлять.

Находиться в одиночестве среди великолепия огромной представительской «главкомовской» квартиры оказалось невыносимо. Поэтому свой первый самостоятельный рабочий день я начал спозаранку, приехав в штаб флота к семи часам утра. Рабочий кабинет командующего Северным флотом, куда не без трепета душевного приходилось заходить в минувшие годы, представлял собой комнату внушительных размеров, стены которой были сплошь облицованы светлым деревом. Напротив дверей, ведущих в приёмную, рабочий стол с приставным столиком для собеседников. Рядом тумба с телефонами и пультом внутриштабной связи. Справа, возле окон, длинный стол для заседаний. Слева, вдоль глухой стены, мебельная стенка с полками и шкафчиками разного предназначения.

Мебель светлая, под стать стенам, на которых не было ничего лишнего. Разве что пара живописных северных пейзажей в простеньких рамах, да великолепное изображение Главкома Горшкова, сфотографированного на мостике авианесущего крейсера. А позади стола, возле вертящегося кресла комфлота, дверь в крошечную комнату отдыха. Чуть левее ещё одна малозаметная дверь, ведущая в коридорчик, из которого можно пройти на повседневный командирский пункт или в обеденный салон и таким образом ускользнуть из кабинета, минуя приёмную. Так уж придумал, видимо, адмирал В. А. Касатонов, поскольку именно при нём строилось новое здание штаба флота. А в целом — всё просто, скромно, чисто и совсем не похоже на дворцовое великолепие адмиралтейских интерьеров, оставленных в Ленинграде. {30}

Крутанувшись в кресле, я похлопал пустыми ящиками стола, осмотрел привычные и потому понятные средства связи, бросил недоумённый взгляд на стоящий в углу здоровенный, раскрашенный под орех стальной сейф. Потом нажал клавишу с литерой «НШ» на пульте внутриштабной связи.

— Слушаю вас, товарищ командующий. Коробов докладывает, — раздался в динамике голос начальника штаба флота.

«Ого! Уже на месте. Значит волнуется. Это хорошо», — подумал я, но вслух произнёс:

— Доброе утро Вадим Константинович. Зайдите. Обсудим план работы.

Через минуту вице-адмирал Коробов входил в кабинет. В минувшие годы я не раз встречался с этим офицером на различных сборах и совещаниях. Помню, даже повздорили однажды, разойдясь во мнениях относительно бойцовских качеств «стратегов», как непочтительные командиры многоцелевых подлодок именовали своих коллег, служивших на ракетных подводных крейсерах стратегического назначения. Впрочем, гораздо больше слышал о Вадиме Коробове хорошего. Однако вместе не только на корабле, но и в соединении, служить не довелось, хотя его подводная судьба — почти точная копия моей собственной.

Родился этот вологодский парнишка всего на пару лет позже меня. Во время войны вкалывал кочегаром на речном буксире, плавая по Двине. Потерял на этом год учёбы и был бесконечно рад, когда приняли его в Соловецкую школу юнг. Потом Ленинградское подготовительное, а затем и Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Но и там повстречаться нам не привелось, поскольку Вадим поступил в училище в сентябре 1946-го, а я через полгода уже «выпустился» и укатил в Порт-Артур.

Своевременно одев китель с лейтенантскими погонами и прицепив кортик, Вадим Коробов получил назначение штурманом на подводную лодку Северного флота. Через три года попал на Командирские классы. Потом служил старпомом на «Эске» и «Букахе», пока, наконец, в чине капитан-лейтенанта не принял под командование подводную лодку «С-146», проекта 613, переоборудованную в опытовую для отработки запуска крылатых ракет П-5. Таким образом, он оказался одним из первых подводных командиров-крылатчиков. Но уже в 1960 году капитан 2-го ранга Коробов, командуя опытовой подводной лодкой «Б-67», впервые в стране осуществил успешный запуск баллистической ракеты из-под воды.

Учёба в Академии привела Вадима Константиновича на мостик атомного ракетоносца «К-33» из состава нашей «горбатой» дивизии, уже передислоцированной в бухту Ягельную, в то время как я прочно закрепился на «крылатой» дивизии в {31} Западной Лице. Затем он служил начальником штаба, потом принял дивизию в Гаджиево и, наконец, получил назначение в Гремиху, на дивизию новейших подводных крейсеров проекта 6676 с межконтинентальными баллистическими ракетами. Именно там приобретался опыт применения грозного оружия и оттачивалось в морских походах мастерство, выводящее комдива в число видных военачальников. Поэтому не случайно, когда в 1974 году на базе дивизии в Гремихе формируется новая атомная флотилия, контр-адмирал Коробов возглавляет её штаб.

Через пару лет Вадиму Константиновичу посчастливилось провести с Северного на Тихоокеанский флот, южным путём, вокруг мыса Горн, тактическую группу, состоящую из ракетного подводного крейсера «К-171» капитана 1-го ранга Э. Ломова и охраняющей его многоцелевой подводной лодки «К-469», старшим на борту которой находился капитан 1-го ранга В. Соколов.

«К-469» входила в состав Краснознамённой флотилии, которой я в ту пору командовал и принимал непосредственное участие в подготовке этого похода. Поэтому был очень рад, узнав, что Коробов, находясь на борту стратегического крейсера «К-171», уверенно управлял тактической группой. Преодолев за 80 суток подводного плавания более 40 000 километров пути (что превышает длину экватора нашей планеты) корабли благополучно прибыли на Камчатку. Так закончилось боевое патрулирование, с любого участка маршрута которого «К-171» имел возможность и находился в готовности к нанесению удара полным комплектом своих ракет по назначенному комплексу целей.

За безупречное выполнение поставленной задачи в этом выдающемся плавании командир перехода контр-адмирал В. Коробов, старший политработник контр-адмирал Ю. Падорин, капитаны 1-го ранга Э. Ломов и В. Соколов, а также инженер-механики обоих атомоходов Ю. Таптунов и И. Петров были удостоены звания Героев Советского Союза. Другие члены экипажей были награждены орденами и медалями. А вскоре после этого события Вадим Коробов назначается командующим своей флотилией в Гремихе.

С той поры минуло 5 лет. Новый командующий получил солидный опыт управления крупным оперативным объединением и звание вице-адмирала в придачу. Поэтому не удивительно, что полгода назад вместо переведённого в Ленинград Валентина Поникаровского на должность начальника штаба Северного флота был назначен Вадим Коробов. А теперь — вот он стоит передо мной. Невысокий, как большинство истинных подводников, крепко сложенный, с хорошей улыбкой на круглом, без единой морщинки, чистом русском лице. {32}

Всё, что я знал о нём, пронеслось в мозгу за считанные секунды, пока здоровались и усаживались возле столика для собеседников. Теперь предстоит более серьёзное знакомство. По делу. А дело-то заключается в том, чтобы, оценив служебную обстановку, я смог быстрее врасти в новую должность. Об этом и сказал Коробову. На что тот предложил начать с заслушивания начальника разведки контр-адмирала Квятковского. Затем послушать начальника оперативного управления контр-адмирала Лебедько о состоянии и степени боевой готовности объединений и соединений. Ну а потом начальник штаба лично представит мне план боевой службы и доложит замысел заблаговременно спланированной первой операции флота.

Вадим Константинович рекомендовал также послушать вице-адмирала Круглякова о результатах недавно завершённого оперативного сбора и выразил надежду, что член Военного совета вице-адмирал Усенко расскажет о политико-моральном состоянии и воинской дисциплине личного состава флота.

— Работы хватит на весь день, — усмехнулся начальник штаба, — но объять необъятное всё равно не удастся.

Я подумал было, что это плохо, поскольку, на мой взгляд, любую сложную проблему, освободив её от частностей, возможно изложить за десять минут. Однако промолчал.

— Прошу разрешения пойти принять утренний доклад оперативной службы, — завершил нашу беседу Коробов. — К 10.00 прибуду к вам для дальнейшей работы.

Я кивнул и вскоре вновь остался в одиночестве. Но ненадолго. В дверном проёме показались, а затем в кабинет ввалились улыбающиеся знакомые фигуры Владимира Круглякова и Николая Усенко.

— Здравия желаю, товарищ командующий! — рявкнул один.

— Здравствуйте, Аркадий Петрович, — молвил другой.

Член Военного совета, начальник политического управления Северного флота вице-адмирал Николай Витальевич Усенко известен мне с той поры, когда мы вместе служили в Западной Лице: я — командиром «К-178», он — замполитом на «К-133», многоцелевой атомной подлодке проекта 627а. Кстати «К-133» совершила свой первый сверхдальний автономный поход в Атлантику, пройдя за экватор в тот самый год, когда мне довелось нырнуть под паковый лёд Арктики и вынырнуть на Камчатке.

На долю подводников «К-133» выпало тогда нелёгкое испытание. За много тысяч миль от базы, в центре Атлантики, возникла течь одного из парогенераторов. Резко ухудшилась {33} радиационная обстановка. Пришлось всплывать, вентилировать лодку и отыскивать текущую секцию, с тем чтобы отсечь её от общей системы теплообмена. Спокойствие и выдержка командира Георгия Слюсарева, сумевшего вместе с замполитом Николаем Усенко обеспечить высокий боевой дух и слаженную работу экипажа, достигли цели: серьёзная неисправность была устранена, здоровье людей сохранено, подводная лодка, выполнив задачу, благополучно возвратилась в базу. Не каждому дано пережить такое. Меня, например, Бог миловал.

А ещё через три года «К-133» участвовала в знаменитом групповом кругосветном плавании, проложившем путь атомоходам из Атлантики в Тихий океан через пролив Дрейка. Отрядом командовал Анатолий Сорокин, командиром «К-133» к тому времени был уже Лев Столяров, но замполит оставался прежний. Итоги этого похода, посвящённого XXIII съезду КПСС, широко известны. В числе удостоенных высоких наград Звезду Героя Советского Союза первым среди политработников атомного флота получил капитан 2-го ранга Николай Усенко.

Потом я как-то потерял его из виду, а позднее узнал, что Николая Витальевича, успешно окончившего Академию Генерального штаба, отправили на Тихоокеанский флот начальником политотдела оперативной эскадры.

Снова пришлось увидеться лишь по прошествию ряда лет, уже в Москве, куда я прибыл по поводу очередного перемещения по службе и когда в кабинете заместителя начальника политуправления ВМФ меня принял контр-адмирал Усенко. Ещё не раз довелось мне встречаться с ним, в том числе загорать вместе в одном из военных санаториев. Там Николай Витальевич подарил мне свою, только что изданную книгу под названием «Океанский максимум» (военные мемуары), где он увлекательно и лирично рассказывает не столько о себе, сколько о своих товарищах, беззаветно служивших Родине и Флоту.

Именно из этой книжки я почерпнул ускользавшие ранее подробности о том, как четырнадцатилетний пацан переживал войну в осаждённом Ленинграде, как пришёл по комсомольской путёвке на действующий Балтийский флот, служил «маслопупом» — учеником машиниста на учебном корабле «Комсомолец». Потом плавал на паруснике «Седов» боцманом бизань-мачты. Сразу после войны поступил в Ленинградское военно-морское политическое училище. Оттуда угодил в отдалённый гарнизон Северного флота. Запомнились короткие, но многочисленные выходы в штормовое Баренцево море на крошечных торпедных катерах... Позднее — учёба в Военно-политической академии имени Ленина в Москве, Северное {34} море, балтийская «дизелюха», где вырабатывалось важнейшее из умений замполита «настроиться на одну волну» с командиром и экипажем для пользы общего дела.

Особенный интерес вызвали у меня те главы «Океанского максимума», где Николай Витальевич рассказывает о службе на Тихоокеанской оперативной эскадре, рисует портрет командира эскадры контр-адмирала Владимира Круглякова, вспоминая при этом уроки океанского мастерства, преподанные этим опытнейшим моряком.

В ту пору Николай Усенко был всего лишь капитаном 2-го ранга. Однако подобное обстоятельство не помешало установлению деловых и даже товарищеских отношений между командиром эскадры и начальником политотдела. А сейчас оба вице-адмирала, уже не книжные, но совершенно реальные, сидят у меня в кабинете и рассказывают о флотских делах.

Первый заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Владимир Сергеевич Кругляков — фигура колоритная. Более пяти лет он по должности состоит членом военного совета флота. Впервые мы познакомились, когда оба учились на курсах руководящего состава ВМФ в нашей академии. Я пришёл туда с должности командующего атомной флотилией, он — командира Тихоокеанской оперативной эскадры.

Кругляков пользовался репутацией опытного моряка и военачальника, вся служба которого прошла в море. Творчески мыслящий тактик, умелый и опытный организатор боевой подготовки, он много и интересно рассказывал о службе на надводных кораблях, о дальних походах, о посещениях экзотических стран и встречах с видными государственными деятелями. Я слушал с удовольствием, поскольку сам-то в ту пору видывал заграницу разве что через перископ.

Не удивительно, что вскоре у нас сложились доверительные, даже дружеские отношения. Мне явно был симпатичен этот бывалый моряк с массивной фигурой боксёра-тяжеловеса, твёрдой, но чуть вразвалочку, походкой палубного офицера. По возрасту он был на пару лет моложе меня, но внешность делала его более солидным. Ходили слухи, что после окончания курсов Кругляков будет назначен первым заместителем командующего Северным флотом.

Однако случилось так, что перед самым выпуском адмирал Г. М. Егоров предложил эту должность мне. Владимир Сергеевич, разумеется, обиделся, смотался в Москву и сумел-таки перехватить инициативу. В результате я возвратился на свою флотилию, а Кругляков стал моим прямым начальником. Правда, справедливости ради, замечу, что он никогда ни словом, ни делом не позволил себе проявить обиду или неприязнь. Впрочем, и я не подавал для этого повода. {35}

Теперь ситуация повторилась, как говорят в Одессе, с точностью до наоборот. Его, видимо, тревожило обстоятельство, что вот уже пять лет прошло, но условия для дальнейшего продвижения не сложились ни при адмирале Г. М. Егорове, ни при адмирале В. Н. Чернавине. А тут ещё я свалился невесть откуда на его голову. Тем не менее обсуждать с Владимиром Сергеевичем эту ситуацию я не собирался. Надо служить вместе и желательно доверять друг другу.

Военная служба — штука серьёзная, а служебная удача — весьма переменчива. В моей личной практике не раз случалось так, что товарищ вдруг становился моим начальником, но при очередном повороте судьбы оказывался в подчинённых. Бывало и наоборот. Относиться к подобным перипетиям следует проще, принимая их как объективную неизбежность. Важно только, чтобы в любых обстоятельствах оставаться человеком. Ведь служим-то мы одному делу.

Вот такие, примерно, мысли вертелись у меня в голове, когда Николай Усенко и Владимир Кругляков рассказывали о своих делах и выражали надежду, что здоровый, дружный Военный совет, с его коллективным разумом, послужит твёрдой опорой для нового командующего флотом. Вскоре в кабинете вновь появился Коробов со своими офицерами. На длинном столе для заседаний они разложили всевозможные карты, схемы, таблицы. Началось заслушивание.