РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. ПН. ЛЕБЕДЕВА

Воспоминания

о

И.Е.ТАММЕ

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Издание третье, дополненное

Ответственный редактор

Е.Л. ФЕЙНБЕРГ

МОСКВА 1995

| {1} |

ББК 22.3

В85

УДК53(092)Тамм

В85 |

Воспоминания о И.Е.Тамме. — 3-е изд., доп. — М.: ИздАТ, 1995.— 432 с: ил. ISBN 5-86656-029-1 Собрание статей о выдающемся физике-теоретике академике И.Е.Тамме (1895–1971). Представлен обширный материал, раскрывающий роль И.Е.Тамма в развитии науки, в воспитании новых поколений людей науки, в общественной жизни страны и в международном сотрудничестве ученых. Авторы сборника — известные физики, коллеги, друзья и ученики И.Е.Тамма. Первые два издания осуществлены издательством “Наука” в 1981 и в 1986 годах. Третье издание дополнено статьями А.Д.Сахарова, И.Н.Головина, Ю.Б.Харитона и др., внесены дополнения в некоторые другие статьи, уточнения, поправки и незначительные изменения в текст и справочный аппарат. Для широкого круга читателей. ББК 22.3 |

Редакционная коллегия

В.Л.Гинзбург, И.М.Дремин, М.А.Марков,

Е.Л.Фейнберг (председатель), В.Я.Френкель

Третье издание подготовлено при участии

Б.М.Болотовского, И.И.Ройзена

ISBN 5-86656-029-1 |

© Физический институт © Оформление ИздАТ, 1995 |

| {2} |

Настоящее издание приурочено к 100-летию со дня рождения И.Е.Тамма. Оно отличается тем, что включены новые материалы, которые невозможно было опубликовать ни в первом (1981), ни во втором (1986) изданиях в условиях того времени» Они относятся, во-первых, к участию Игоря Евгеньевича в создании термоядерного оружия (статья Ю.Б.Харитона, В.Б.Адамского, Ю.А.Романова, Ю.Н.Смирнова) и к подробностям его участия в работе по управляемому термоядерному синтезу (статья И.Н.Головина). О том же говорят некоторые дополнения, включенные в статьи прежних изданий.

Во-вторых, впервые открыто говорится о политической деятельности Игоря Евгеньевича в его молодые годы, о его позиции в этих вопросах впоследствии, об унижениях, которым он подвергался в тяжелые годы сталинского террора, о его поведении в сложных ситуациях (это сделано в виде вставок в ранее опубликованных статьях).

В-третьих, в сборник включены высказывания об Игоре Евгеньевиче Тамме Андрея Дмитриевича Сахарова (частично уже публиковавшиеся в других местах). Уместно заметить, что еще готовя первое издание, мы стояли перед выбором: публиковать его без участия этого его любимого ученика (оно было категорически запрещено цензурой), либо не публиковать сборник вообще. Решение в пользу издания было принято при полном одобрении самого Андрея Дмитриевича (хотя даже простое нейтральное упоминание его имени было исключено). Теперь эта нелепость устранена.

Редакционная коллегия

Май 1995 года

| {3} |

Второе издание настоящего сборника воспоминаний по существу повторяет первое издание. К сожалению, ограниченность объема не позволила включить новые статьи. Были лишь устранены ошибки и опечатки и внесены незначительные изменения в текст.

Однако нечто новое внесено в справочный аппарат книги. За годы, прошедшие после появления первого издания, выяснилось, что «Воспоминания о И.Е.Тамме» привлекли внимание широких кругов читателей, отнюдь не только физиков. Для того чтобы сделать для них книгу более понятной, редколлегия решила снабдить текст краткими справками об упоминаемых лицах, прежде всего о физиках и о других ученых. Даются только самые элементарные, почти всегда чисто формальные сведения, но можно надеяться, что они принесут некоторую пользу. К сожалению, о нескольких лицах даже такие сведения найти не удалось. Мы сочли излишним давать разъяснения, если информация содержится в тексте, а также в тех случаях, когда упоминаются достаточно известные поэты, писатели и т.п. Кроме того, указаны авторы фотографий, имена которых удалось установить. Мы приносим свои извинения тем авторам, имена которых не удалось разыскать. Мы глубоко благодарны всем, кто помог своими замечаниями и советами.

Редакционная коллегия

Декабрь 1985 года

| {4} |

Издание сборника воспоминаний о выдающимся физике-теоретике Игоре Евгеньевиче Тамме предпринято Отделом теоретической физики Физического института имени П.Н.Лебедева АН СССР.2 Этот отдел Игорь Евгеньевич организовал в 1934 г. и возглавлял до своей кончины в 1971 г. Теперь отдел носит его имя.

Решив издать такой сборник, мы исходили не только из того, что следует сохранять память о людях, много сделавших для науки. Роль Игоря Евгеньевича в развитии науки, в воспитании новых поколений людей науки, в общественной жизни страны и в международном сотрудничестве ученых придает истории его жизни значение, которое далеко выходит за пределы того конкретного, что он сделал в теоретической физике и что получило широкое международное признание, выразившееся во многих официальных актах, хотя бы таких, как присвоение звания Героя Социалистического Труда, присуждение Нобелевской премии, избрание членом многих академий наук и т.п. Игорь Евгеньевич был прежде всего уникальной личностью, и многообразные проявления этой личности, как нам кажется, заслуживают внимания тех, кто не знал его в жизни. Это относится в особенности к молодежи, которая, пусть в совсем иных условиях и, быть может, совсем по-иному, чем это делал Игорь Евгеньевич, решает для себя вопросы жизненного поведения.

Игорь Евгеньевич был ученым, который олицетворял связи с эпохой Эйнштейна и Бора. В глазах многих это был эталон порядочности в науке и в общественной жизни. Человек физически и духовно смелый, мощный и тонкий ученый, ненавязчивый учитель, который учил примером и доброжелательной критикой, а не детальным «руководством» и поучениями старшего, верный друг, человек веселый и серьезный, обаятельный и упорный, тактичный и искренний. Человек, вызывающий любовь и радостное уважение очень многих и сам широко раздававший свою дружбу. Неутомимый, деятельный, непреклонный {5} в достижении трудной цели — будь то решение сложнейшей из научных проблем, защита правды или покорение горной вершины.

Нам хотелось, чтобы по воспоминаниям его друзей, коллег и учеников это почуствовали не знавшие Игоря Евгеньевича читатели. Удастся ли это? Нужно учесть, что почти все авторы — не профессиональные писатели. Встретится и многословие, и повторения одного и того же у разных авторов. Редакционная коллегия старалась смягчить эти неизбежные недостатки, но в то же время не подавлять желания авторов, предоставляя им известную свободу. Здесь остается надеяться на снисходительность читателя.

В работе над сборником встретились и другие конкретные трудности. Самая большая та, что осталось мало непосредственных свидетелей бурного периода расцвета научной деятельности Игоря Евгеньевича в конце 20-х — самом начале 30-х годов. Кроме того, отметим и такую, на первый взгляд чисто техническую трудность: в каком порядке разместить воспоминания разных авторов? В конце концов, было принято простейшее решение — в алфавитном порядке их фамилий. При этом мы исходили из того, что сборник воспоминаний не обязательно читать по порядку, с начала до конца. Обычно читатель выбирает очерки по своему вкусу. Чтобы облегчить этот выбор, мы помещаем в конце книги краткие сведения с обозначением профессии автора либо указываем характер его личных связей с Игорем Евгеньевичем.

Хотелось бы верить, что читатель ощутит через эти воспоминания не только значимость научной деятельности, но и личность Игоря Евгеньевича и не сочтет издание сборника излишним.

Составители сборника глубоко благодарны всем, кто предоставил фотографии, вошедшие в сборник, и особенно признательны Л.В.Сухову за сделанные им фотоснимки и за большую работу по подготовке их для настоящего издания.

| {6} |

Игорь Евгеньевич Тамм родился 8 июля (нового стиля) 1895 г. во Владивостоке. Уже в 1898 г. его семья переехала в Елизаветград (впоследствии Кировоград) на Украине, где отец Игоря Евгеньевича, Евгений Федорович, многие годы был, как тогда говорили, «городским инженером», — руководил строительством первой в городе электростанции и трамвая2. Окончив здесь гимназию, Игорь Евгеньевич год учился в Эдинбургском университете (Шотландия), а перед началом первой мировой войны перешел на физико-математический факультет Московского университета. Общественный темперамент Игоря Евгеньевича был таков, что его занятия неоднократно прерывались далекими от науки событиями. Сначала он отправился добровольцем на фронт в качестве медицинского работника невысокой квалификации («брат милосердия»), а затем активно занимался общественно-политической деятельностью, в частности был делегатом 1 Съезда Советов от Елизаветграда.

После окончания университета (1918) И.Е.Тамм преподавал физику сначала в Таврическом университете в Симферополе (1919–1920), а затем в Одесском политехническом институте (1921–1922), где кафедрой заведовал Л.И.Мандельштам3. Он оказал глубокое влияние на все дальнейшее развитие Игоря Евгеньевича, который сохранил тесную дружбу с ним вплоть до кончины Л.И.Мандельштама в 1944 г. {7}

С 1922 г. (с двумя краткими перерывами) научная деятельность И.Е.Тамма до конца жизни протекает в Москве. Многие годы он руководил кафедрой теоретической физики на физическом факультете Московского государственного университета. После переезда Академии наук СССР из Ленинграда в Москву (1934) Игорь Евгеньевич по приглашению директора Физического института им. П.Н.Лебедева1 АН СССР С.И.Вавилова2 организовал в этом институте Теоретический отдел и до конца жизни оставался его заведующим. Здесь и сосредоточилась в дальнейшем его научная деятельность.

Работы И.Е.Тамма охватили необычайно широкий круг проблем теоретической, а отчасти и прикладной физики. Они посвящены классической электродинамике и электронной теории, квантовой теории взаимодействия света с веществом, квантовой теории твердых тел, теории элементарных частиц, ядерной физике, термоядерному синтезу и другим разделам физики.

Первые научные исследования Игорь Евгеньевич предпринял под руководством Л.И.Мандельштама в начале 20-х годов. Эти исследования были связаны с макроскопической электродинамикой. Именно, речь шла об электродинамике анизотропной среды и кристаллооптике в теории относительности. Затем он выполнил ряд работ в области боровской квантовой теории и зародившейся в то время нерелятивистской квантовой механики.

Хотя научная деятельность И.Е.Тамма началась сравнительно поздно (первая работа была опубликована, когда ему было 29 лет), она развивалась очень бурно и плодотворно. Блестящим, в частности, был период 30-х годов. В 1930 г. опубликована работа И.Е.Тамма, в которой содержалась весьма полная квантовая теория рассеяния света в кристаллах. Исследование этой проблемы стало необходимым, в {8} частности, и потому, что незадолго перед тем в том же Московском университете, где работал Игорь Евгеньевич, его близкие друзья Г.С.Ландсберг1 и Л.И.Мандельштам открыли комбинационное рассеяние света в кристаллах (одновременно в газах его обнаружил индийский физик Раман2, и само явление часто называют эффектом Рамана). В основе открытия лежали глубокие теоретические соображения Л.И.Мандельштама, безусловно верные, но имевшие квазиклассический характер. Игорь Евгеньевич развил полную квантовую теорию явления, для чего он осуществил последовательное квантование не только световых, но и упругих волн в твердом теле, причем использовал понятие звуковых квантов (фононов, как их впоследствии назвал Я.И.Френкель3). В рамках общей теории здесь было выявлено и рассмотрено не только комбинационное рассеяние света в кристаллах, но и рэлеевское рассеяние. С квантовой точки зрения в процессе комбинационного рассеяния света фотон либо увеличивает свою энергию, поглощая оптический фонон — квант энергии оптических колебаний решетки (оптическая ветвь), либо уменьшает ее, порождая такой квант в решетке. Появление же дуплета Мандельштама-Бриллюэна4 в спектре рэлеевского рассеяния света в кристаллах связано с излучением или поглощением одного фонона «акустической ветви» (аналогичное явление имеет место и в жидкости).

Систематическое введение в теорию квантов упругих колебаний (квантов звука) можно считать зарождением концепции «квазичастиц» в системе многих тел. Это имеет принципиальное значение.

В том же 1930 г. появился цикл работ И.Е.Тамма, посвященных только что созданной дираковской релятивистской квантовой механике электрона. Как известно, эта теория автоматически дала объяснение спиновых свойств электрона и привела к естественному объяснению тонкой структуры в спектре атома водорода. Однако некоторые необычные черты теории Дирака5, прежде всего наличие в спектре {9} также и уровней отрицательной энергии (или положительно заряженных дырок при заполнении этих уровней фоном электронов), казались в то время парадоксальными и отталкивали многих. Требовалось тщательное изучение всех следствий теории, допускавших сравнение с экспериментом. В связи с этим Игорь Евгеньевич обратился к рассмотрению в рамках теории Дирака рассеяния света на свободных электронах.

В отличие от принятого тогда метода рассмотрения конкретных квантовых процессов взаимодействия электромагнитного поля с частицами, метода соответствия, И.Е.Тамм исследовал это явление последовательно квантово-механически — методом квантовой теории излучения. Полученная им формула для сечения совпала с той, которую несколько ранее нашли, используя метод соответствия, Клейн и Нишина1. Но значение работы И.Е.Тамма отнюдь не сводилось к более строгому выводу известного уже результата. Во-первых, это был вообще первый последовательный квантово-электродинамический расчет конкретного релятивистского эффекта. Он был очень существен, в частности, в методическом отношении. Так, например, здесь впервые был предложен новый метод вычислений в теории возмущений в случае дираковской частицы, сильно облегчающий расчеты (впоследствии этот метод был использован также Казимиром и известен под его именем). Во-вторых, исследование И.Е.Тамма привело к выяснению некоторых принципиальных обстоятельств. Так, он показал, что рассеяние даже самых «мягких» низкочастотных квантов света на свободных электронах в теории Дирака происходит через промежуточные состояния с отрицательной энергией электрона. Поэтому даже предельная классическая формула Томсона для рассеяния света большой длины на свободном электроне не может быть получена из теории Дирака без учета состояний с отрицательной энергией. Вследствие этого стали бесперспективными все предпринимавшиеся до того многочисленные попытки изгнать из теории отрицательные уровни, с трудом поддававшиеся (до открытия позитрона) физической интерпретации.

Не ограничиваясь указанием на неустранимость уровней отрицательной энергии, Игорь Евгеньевич одновременно с Дираком и Оппенгеймером2 показал, что в случае существования незаполненного уровня отрицательной энергии свободный электрон неизбежно должен {10} упасть на этот уровень, интерпретируемый в теории Дирака как позитрон. Вычислив вероятность этого процесса, И.Е.Тамм определил время жизни «дырки» (позитрона) в земных условиях в присутствии многих электронов. Оно оказалось очень малым. Поэтому тот факт, что позитронов тогда никто не замечал, получил естественное объяснение (позитрон, как известно был обнаружен через два года).

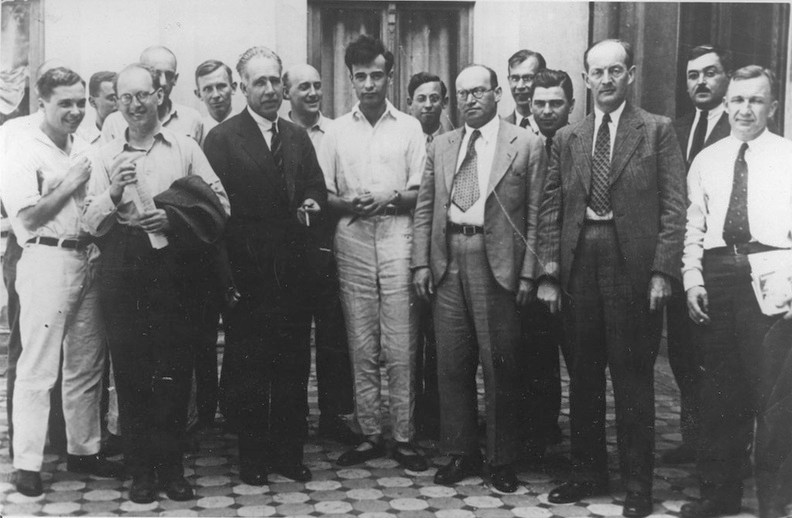

К этому времени относится поездка И.Е.Тамма в Голландию, Германию и Англию. Он впервые ехал за границу уже зрелым ученым. Знакомство со многими выдающимися западными теоретиками того времени — Эренфестом1, Борном2 и другими, дружеские связи, установившиеся с Дираком, а впоследствии — с Бором, недолгая работа в Кембридже над развитием теории магнитного монополя — все это было плодотворно для И.Е.Тамма, и в то же время западные теоретики узнали и высоко оценили его. Так, например, Эренфест указал на него как на наиболее желательного своего преемника по кафедре в Лейдене, которую основал и занимал до Эренфеста Лоренц3.

В последующие несколько лет внимание Игоря Евгеньевича было обращено на одну из наиболее актуальных в то время областей приложения квантовой механики — на квантовую теорию металлов. Здесь он выполнил исследования, прочно вошедшие в современное учение о металлах.

Мы отметим, во-первых, совместную с его учеником С.П.Шубиным4 работу «К теории фотоэффекта на металлах» (1931), заложившую основы квантово-механической теории явления. В ней было дано объяснение как процесса внешнего фотоэффекта, состоящего в выбивании электронов из поверхностного слоя, так и объемного поглощения света во внутренней области металла. В исследованиях различных авторов теория этого эффекта подверглась дальнейшему развитию и уточнению.

Во-вторых, была опубликована работа Игоря Евгеньевича «О возможной связи электронов на поверхности кристалла» (1932), едва ли не самая важная из его работ по теории металлов. В ней теоретически было открыто существование уровней особого типа. Находящийся на таком уровне электрон, связанный на поверхности кристалла, не может {11} ни выйти наружу, ни войти внутрь. Эти «уровни Тамма» сыграли впоследствии, почти через четверть века, большую роль в период бурного развития теории поверхностных и контактных свойств твердых тел, в частности теории сопротивления переходного слоя, столь важной для понимания работы транзисторов. Однако сам Игорь Евгеньевич перестал заниматься квантовой теорией твердых тел. Это был период, когда на первый план в физике вышла проблема ядерных сил. И в 1932–1947 гг. его внимание было обращено главным образом именно на нее. Но прежде чем переходить к характеристике относящихся к этой проблеме исследований, мы остановимся на одной из самых важных работ И.Е.Тамма несколько более позднего периода (1937–1939), а именно на создании совместно с И.М.Франком теории излучения электрона, движущегося в среде со скоростью, превышающей фазовую скорость света в этой среде. В ней была вскрыта физическая природа и дана полная количественная теория явления, обнаруженного в Физическом институте им. П.Н.Лебедева и носящего по именам авторов открытия название излучения Вавилова–Черенкова1. В то время нужна была большая свобода и непредвзятость научного мышления, чтобы догадаться, что электрон, равномерно движущийся с достаточно большой скоростью в среде, способен испускать свет в отличие от случая движения в пустоте, когда, как было всем известно со школьной скамьи, равномерно движущийся электрон не излучает. Преодолев инерцию мышления, И.Е.Тамм и И.М.Франк создали теорию, породившую целое направление в теоретической физике. Его предмет — взаимодействие с излучением быстрых частиц, движущихся в среде (в кристалле, в плазме и т.п.). Ему посвящены сотни теоретических и экспериментальных работ. На этом пути были теоретически предсказаны многочисленные новые эффекты. Многие из них приобрели прикладное значение. За открытие и объяснение эффекта его авторам были присуждены Государственная (1946) и Нобелевская (1958) премии. Характерно, однако, что сам И.Е.Тамм сосредоточил внимание на других областях физики — на проблемах ядерных сил и элементарных частиц. Они захватили его на долгие годы, по существу, с небольшими перерывами, на всю жизнь.

Наибольшее значение здесь имела работа, в которой была развита теория бета-сил между нуклонами (1934, 1936). Опираясь на теорию бета-распада Ферми, И.Е.Тамм выдвинул идею, что ядерные силы возникают в результате обмена парами частиц — электроном и {12} нейтрино. Сама мысль о том, что обмен квантами поля может вести к возникновению сил между частицами, не была нова. Ее, как объяснение кулоновских сил обменом фотонами, высказал и (совместно с В.А.Фоком1 и Б.Подольским2) реализовал Дирак. Однако, во-первых, оригинальной была идея о поле сил, образованном парами частиц, в том числе частицами, обладающими массой. Во-вторых, что особенно важно, эта мысль была воплощена в довольно сложную по тем временам и полную теорию, учитывающую и различные возможные тензорные свойства оператора взаимодействия.

Уже в первом сообщении (1934) И.Е.Тамм привел полученную им формулу для потенциала взаимодействия, возникающего между нуклонами, и показал, что это взаимодействие очень мало по сравнению с реально существующими ядерными силами. Следовательно, хотя бета-силы, конечно, существуют, не они обеспечивают устойчивость ядер. Однако, отправляясь от это работы, Юкава3 вскоре показал, что ядерные силы могут обусловливаться обменом частицами, если эти частицы гораздо тяжелее электрона. Так были предсказаны, а затем обнаружены «ядерные», сильновзаимодействующие мезоны. Работа И.Е.Тамма послужила прообразом и основой как этой мезонной теории ядерных сил, так и других подобных исследований, которые строились в общем по той же теоретической схеме, что и теория бета-сил, созданная Игорем Евгеньевичем. Эта работа принадлежит к его лучшим достижениям, и он ценил ее больше всех своих работ.

Интерес Игоря Евгеньевича к проблеме ядерных сил этим не ограничился. В тот же период, анализируя имевшийся уже экспериментальный материал по магнитным моментам ядер, он пришел (совместно с С.А.Альтшулером) к выводу (совпадавшему с выводами экспериментаторов Бечера и Шюлера), что магнитные свойства ядер можно понять, лишь допустив у нейтрона наличие магнитного момента. Более того, И.Е.Тамм правильно оценил знак и порядок величины этого момента. Существование магнитного момента у нейтральной частицы казалось в то время парадоксальным. Выводы Игоря Евгеньевича встретили резкую оппозицию со стороны многих крупнейших теоретиков, однако впоследствии они полностью подтвердились.

Вторая половина 30-х годов была в физике заполнена мучительными {13} попытками выяснить природу ядерных сил и свойства мезонов. Так, длительное время развивалась теория, в которой мезоны, переносящие взаимодействие между нуклонами, считались имеющими спин, равный единице. Поэтому, коща И.Е.Тамм показал, что такая частица не обладает стационарными уровнями в поле кулоновского центра, это представило большой интерес для теории мезонов. Одновременно возник вопрос о существовании частиц с высшими спинами и о свойствах таких частиц. В этой связи была сделана попытка построить теорию частицы, способной находиться в состояниях с разными спинами. Работа была выполнена (совместно с В.Л.Гинзбургом) во время войны, закончена в 1945 г. и опубликована в 1947 г. В ней впервые были построены релятивистски-инвариантные волновые уравнения для частицы с внутренними степенями свободы, описываемыми непрерывными переменными.

Обзор творческой деятельности и научных интересов И.Е.Тамма в предвоенный период будет неполным, если не упомянуть о его интересе к принципиальным проблемам физики. Он проявлялся в отстаивании квантовой механики и теории относительности от все еще влиятельных в то время рутинеров, в популяризаторской деятельности, в обсуждении гносеологических проблем и т.п. Отражением этого интереса явилась и совместная с Л.И.Мандельштамом работа о смысле соотношения неопределенностей для энергии и времени в квантовой механике (она была опубликована в 1945 г., уже после смерти Леонида Исааковича). В ней было показано, что в тех случаях, коща рассматривается развитие квантовой системы, энергия которой Е неопределенна в меру ΔЕ, соотношение ΔЕ Δt ≥ h проявляется совершенно определенным образом. Именно, в этой ситуации Δt есть время, за которое существенно (на величину порядка среднего значения) изменяется математическое ожидание любой динамической переменной, не коммутирующей с гамильтонианом.

Два первых военных года И.Е.Тамм провел вместе со всем Физическим институтом в Казани. В этот нелегкий период, продолжая заниматься и фундаментальными вопросами теории, Игорь Евгеньевич очень много сил уделял актуальным прикладным проблемам. Так, он оказал помощь И.В.Курчатову1 и А.П.Александрову2 в их обширной {14} деятельности по защите морских кораблей от магнитных мин (И.Е.Тамм занимался расчетом магнитных полей сложной конфигурации и т.п.).

Новую серию исследований по ядерным силам Игорь Евгеньевич начал по окончании войны. В работе 1945 г. он сформулировал метод рассмотрения взаимодействия частиц, отличный от метода теории возмущений, которым пользовались до тех пор почти всегда, когда речь шла об изучении конкретных процессов. Предложенный в этой работе «метод Тамма», или, как его часто называют, «метод Тамма—Данкова» (поскольку американский теоретик Данков через пять лет также предложил этот метод), основан на разложении волновых функций в ряд не по константе связи, а по числу виртуальных частиц, эффективно участвующих в рассматриваемом процессе. Этот метод нашел широкое применение в тех случаях, когда теорией возмущений нельзя пользоваться, например когда взаимодействие не является слабым (ядерные силы) или имеет место резонансное рассеяние. Основная идея И.Е.Тамма, была воплощена в ряде теоретических схем, в частности в развившейся через десятилетие практике учета некоторых «простейших» фейнмановских диаграмм и их итераций (хотя с точки зрения фундаментальных принципов обрывание цепочки уравнений, необходимое при использовании метода, нельзя считать обоснованным). Как выяснилось впоследствии, этот метод представляет собой один из вариантов метода функционалов, предложенного В.А.Фоком в 1934 г., но остававшегося неиспользованным.

Сам И.Е.Тамм применил метод разложения по числу частиц к проблеме устойчивости дейтрона, а затем в 1953–1955 гг. совместно со своими сотрудниками использовал его в цикле работ по фоторождению и рассеянию пионов на нуклонах в той области энергий, в которой нуклоны являются нерелятивистскими и участием нуклонных пар можно пренебречь (т.е. при лабораторной энергии пионов до нескольких сотен мегаэлектронвольт). Успешно развитая здесь полуфеноменологическая теория последовательно использовала возможность появления нуклонных резонансов (с механическим и изотопическим спинами, равными 3/2) в промежуточных состояниях на равных основаниях с нуклонами. Это было смелым шагом, поскольку большинство теоретиков в то время не считали возможным рассматривать как полноправную частицу резонансное состояние с шириной порядка массы мезона. Однако, как известно, впоследствии барионные (а также мезонные) резонансы со столь малым временем жизни приобрели все права гражданства. {15}

Метод Тамма—Данкова получил очень большое распространение и в дальнейшем был развит Дайсоном1, предложившим его релятивистское (по нуклонам) обобщение («новый метод Тамма—Данкова»). Однако здесь возникли очень большие трудности (что, впрочем, не остановило Гейзенберга2, использовавшего этот метод в своих работах по единой теории материи).

В течение длительного периода работы над проблемой ядерных взаимодействий И.Е.Тамм занимался также и другими исследованиями, которые хотя и относятся к ядерной физике, но имеют более «макроскопический» характер и не затрагивают проблему ядерных сил.

До войны это были исследования по каскадной теории ливней в космических лучах, выполненные совместно с С.З.Беленьким3. В этих работах впервые были последовательно учтены ионизационные потери энергии частицами, что позволило получать характеристики ливней вплоть до самых малых энергий электронов и позитронов, составляющих ливень.

К тому же типу исследований по «макроскопической» ядерной физике можно отнести послевоенные исследования И.Е.Тамма, имевшие прикладное значение. Речь идет не только о совместных с А.Д.Сахаровым работах по термоядерному синтезу и теории магнитного термоядерного реактора. В своих исследованиях по этой тематике Игорь Евгеньевич разработал различные вопросы теории высокотемпературной плазмы, находящейся в сильном магнитном поле, вопрос о ширине фронта ударной волны и др.

Еще до этого началась огромного масштаба и значения работа по созданию термоядерного оружия (водородной бомбы). Сначала, в 1948 г., И.Е.Тамм организовал и возглавил в Отделе теоретической физики ФИАНа группу из своих молодых учеников-сотрудников, в нее вошли, в частности, В.Л.Гинзбург и А.Д.Сахаров. Очень скоро (чуть ли не через два месяца) в этой группе родились две основополагающие идеи, только и сделавшие возможным создание бомбы через пять лет. Однако требовалась еще огромная исследовательская, научно-техническая и конструкторская работа, которую выполнил коллектив {16} Всесоюзного научно-исследовательского института экспериментальной физики (ныне известный как Арзамас-16). И.Е.Тамм и А.Д.Сахаров были откомандированы туда в 1950 г. И.Е.Тамм вернулся в Москву только в 1953 г., сыграв выдающуюся роль в этих исследованиях и в успехе всего дела (см. в наст. кн. статью Ю.Б.Харитона и др.).

В последующем, если не говорить о некоторых эпизодических работах, Игорь Евгеньевич все более углублялся в рассмотрение фундаментальных проблем физики элементарных частиц. В начале 60-х годов в центре его интересов оказалась проблема построения теории элементарных частиц, включающей элементарную длину. Такую теорию он пытался получить, модифицировав идею Снайдера1 о квантовании пространства-времени, а именно, взяв за основу импульсное пространство переменной кривизны. Основные идеи и первые результаты он изложил в докладах на Международной конференции по физике высоких энергий в Дубне (1964) и на Конференции по физике элементарных частиц в Киото (1965). Работа в этом направлении оказалась чрезвычайно сложной и трудоемкой. И.Е.Тамм с необычайной настойчивостью, изобретательностью, вкладывая огромный труд, вел ее в последующие годы, даже когда на него в 1967 г. обрушилась тяжелая, неизлечимая болезнь (боковой амиотрофический склероз), через четыре года приведшая его к смерти.

Но и в таком состоянии, проявляя поразительное мужество, достойное спокойствие и ясность духа, он продолжал интенсивно работать, пока за несколько месяцев до смерти, наступившей 12 апреля 1971 г., силы его не стали катастрофически убывать.

Общее число работ, опубликованных И.Е.Таммом, сравнительно невелико. Огромный, непрестанный труд, вложенный им в науку, отражается в их значимости.

Таков далеко не полный итог интенсивной научной работы И.Е.Тамма. Уже на основании сказанного можно составить представление о наиболее характерных чертах Игоря Евгеньевича как исследователя. Это прежде всего стремление изучать наиболее актуальные, наиболее важные проблемы физики на каждом этапе ее развития. Движимый этим стремлением И.Е.Тамм, как правило, не занимался многолетней дальнейшей разработкой заложенных им самим плодотворных направлений, предоставляя ее другим. Это, далее, превосходное владение техникой научной работы, тем, что принято называть аппаратом теоретической физики, владение, которое ставится на службу основной цели, а не доминирует над нею. Это тонкое понимание физической сущности изучаемого явления, умение исходить {17} прежде всего из качественных особенностей явления. Это, наконец, независимость мышления, смелость в выдвижении и отстаивания новых идей.

Все, о чем здесь говорилось, еще не может, однако, дать полного представления о значении деятельности И.Е.Тамма также и потому, что эта деятельность не исчерпывается научными исследованиями. Ведя большую научно-исследовательскую работу, Игорь Евгеньевич уделял значительное внимание и педагогике, решению практических и научно-организационных вопросов.

Будучи с 1924 г. доцентом, а с 1930 по 1941 г. профессором МГУ и заведующим кафедрой теоретической физики, И.Е.Тамм в содружестве с Л.И.Мандельштамом пересмотрел характер и содержание курсов теоретической физики, читавшихся на физическом факультете университета. В этот период им написан выдержавший (только на русском языке) десять изданий курс «Основы теории электричества» (последнее — в 1989 г.). Когда в 1945 г. был образован Московский инженерно-физический институт (вначале — в составе Московского механического института) И.Е.Тамм организовал в нем кафедру теоретической физики и руководил ею ряд лет. Затем он вновь несколько лет был профессором Московского университета.

Блестящий, эмоциональный лектор, он умел внести в преподавание даже традиционных курсов дух поиска и современности. Игорь Евгеньевич оказал огромное влияние на широкие круги студенческой и научной молодежи. Если сказать, что его лекции были увлекательными, то понимать это слово нужно в буквальном, первоначальном смысле: он действительно увлекал за собой студента на путь пытливого научного исследования, и жизнь многих из его слушателей сложилась под влиянием Игоря Евгеньевича.

Мы уже говорили, что с 1934 г. до конца жизни основная научная деятельность И.Е.Тамма сосредоточилась в созданном им Теоретическом отделе Физического института им. П.Н.Лебедева АН СССР. За эти годы отдел из группы в четыре-пять человек вырос в коллектив, насчитывающий несколько десятков физиков-теоретиков высшей квалификации. Почти все они были воспитаны в этом же отделе. Многие первоначальные участники группы и более молодые сотрудники, бывшие аспиранты стали известными физиками. Некоторые из них возглавляют целые коллективы. После смерти Игоря Евгеньевича отдел стал называться Отделом (ныне — Отделением) теоретической физики имени И.Е.Тамма.

Плодотворность воспитательной и педагогической деятельности И.Е.Тамма в значительной мере объясняется характерным для него стилем отношений с молодежью. Его руководство никогда не было {18} нравоучением, детальным инструктированием. Игорь Евгеньевич учил прежде всего примером и критикой, примером своего поразительного трудолюбия, примером честного отношения к науке, к своим достижениям и ошибкам, уважения к мнению коллеги, будь это мировой ученый или молодой дипломник. Его критика всегда была бескомпромиссной. Однако она никогда не оскорбляла, не ранила пришедшего к нему молодого человека. Эта критика была прямой, но доброжелательной, если речь шла о недостатках честных научных попыток. Научная инициатива, самостоятельность мышления горячо поощрялись, хотя требовательность критики никогда не снижалась. Вероятно, этим можно объяснить удивительное разнообразие научных интересов и даже научных стилей его учеников.

Не меньшее значение для воспитания молодежи — и студенческой, и научной — имели честность и принципиальность, которые И.Е.Тамм проявлял в борьбе с лженаукой. В публичных выступлениях он никогда не прибегал к ораторским приемам, не искал внешних эффектов. Разъясняя ошибочность и вредность какой-либо очередной сенсации, не подкрепленной необходимой научной аргументацией, но получившей, как иногда случается, поддержку какой-либо газеты или влиятельных лиц, Игорь Евгеньевич был неизменно последователен, принципиален и строг к своим собственным доводам. Личный момент всегда был исключен.

Еще в 30-х годах, выступая устно и в печати по философским проблемам физики, И.Е.Тамм терпеливо разъяснял существо новой физики и призывал молодых философов к серьезному изучению ее проблем. В самых жарких спорах он никогда не опускался до хлестких словечек и только разводил руками, когда слышал их по своему адресу. Когда в конце 20-х годов ему пришлось принять участие в споре с рутинерами по вопросу о реальности силовых линий, он не ограничился общими словами, хотя мог бы просто отмахнуться от доводов невежд, а рассчитал конкретный пример магнитного поля, в котором силовые линии плотно заполняют тороидальную поверхность, но при ничтожном изменении силы тока могут превратиться в одну короткую замкнутую линию. Этим демонстрировалась условность понятия «число силовых линий». Отметим, что включенный в его учебник «Основы теории электричества» этот пример через три-четыре десятилетия оказался практически актуальным в теории стелларатора (одно из направлений исследований по управляемому термоядерному синтезу), где такие тороидальные магнитные поверхности играют большую роль.

Широкое признание получила борьба И.Е.Тамма против лженауки в биологии. Посвятив свою жизнь физике, Игорь Евгеньевич считал, {19} что на следующем этапе развития естествознания главную роль будет играть биология. Он сам занимался, в частности, проблемой генетического кода, поощряя биологов к сближению с физикой и к развитию подлинно научной молекулярной биологии.

Но и этим не исчерпывается общественная деятельность И.Е.Тамма. Его страстное участие в Пагуошском движении, в сближении ученых различных стран способствовало созданию международного личного авторитета Игоря Евгеньевича, который был необычайно высок. Он распространился далеко за пределы круга физиков. Впрочем личное обаяние Игоря Евгеньевича, привлекавшее к нему сердца столь многих — от начинающего студента до корифеев науки XX в., не может быть разложено на элементы и рационально объяснено.

За заслуги перед отечественной наукой И.Е.Тамм был удостоен звания Героя Социалистического труда, награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Игорю Евгеньевичу были присуждены Государственные премии первой степени (об одной из них уже говорилось), Золотая медаль им. М.В.Ломоносова, высшая награда Академии наук СССР (ныне — Российской академии наук), а также Нобелевская премия. В 1933 г. он был избран членом-корреспондентом, а в 1953 г. — действительным членом АН СССР. И.Е.Тамм был также членом ряда иностранных академий.

В жизни И.Е.Тамма было немало тяжелых периодов, когда сложные события эпохи и личные несчастья (вспомним хотя бы последнюю многолетнюю болезнь) требовали от него незаурядного мужества и душевной стойкости. Он прошел через эти испытания, не растеряв ни жизнерадостности, ни доброжелательности к людям. Многочисленные почести, выпавшие на его долю в последние два десятилетия его жизни, свидетельства уважения и коллег, и широких кругов общественности как в нашей стране, так и во всем мире, ни в чем не изменили его характера. Его личность оставалась неповторимой и цельной на протяжении всей жизни.

| {20} |

С Игорем Евгеньевичем Таммом я впервые встретился в 1933 г., когда, став аспирантом Казанского университета, приехал в Москву искать себе руководителя. К профессору И.Е.Тамму я обратился потому, что мне очень понравилась его книга «Основы теории электричества». Она была написана в 1928 г. и опубликована в 1929 г.1

С большим волнением вошел я в кабинет заведующего кафедрой теоретической физики. Меня встретил очень живой и подвижный человек невысокого роста, который тактично ободрил меня и после непродолжительной беседы согласился взять на себя научное руководство. {21} Игорь Евгеньевич поинтересовался, чем я хотел бы заняться — теорией металлов или же теорией ядра. К моему желанию заняться ядерной физикой он отнесся с явным одобрением.

Открытие нейтрона и позитрона в 1932 г. положило начало бурному развитию ядерной физики. С этого времени центром научных интересов И.Е.Тамма становится теория ядра и элементарных частиц. Задача, которую он поставил передо мной, была связана со следующим обстоятельством. В начале 1933 г. Дирак в письме к И.Е.Тамму сообщил, что Блэкетт1, по-видимому, обнаружил следы магнитного моно-поля — элементарной частицы, возможность существования которой была теоретически рассмотрена Дираком в 1931 г. У Игоря Евгеньевича возникло предположение о том, что нейтрон — это совокупность двух монополей с магнитными зарядами противоположных знаков. Если б эта гипотеза была верна, то нейтрон должен был бы обладать некоторыми свойствами, наличие которых можно было бы проверить на опыте. И.Е.Тамм поручил мне выяснить, как вхождение подобных нейтронов в ядро должно сказаться на характере сверхтонкой структуры атомных спектров. Я проработал около года, когда из следующего письма Дирака стало известно: Блэкетт ошибся, следов монополей он не нашел.

Утешая меня, Игорь Евгеньевич сказал, что у всякого теоретика в корзине для бумаг похоронена масса прекрасных идей. Экспериментатор счастливее, результаты его труда всегда интересны, даже тогда, когда получены хорошо известные данные. Измышления же теоретика никому не нужны, раз они не соответствуют действительности. Но работа моя, как это часто бывает, не пропала даром. Собранные мною материалы о магнитных моментах ядер пригодились.

В конце 1933 г. большую сенсацию произвели опубликованные Штерном и Фришем2 результаты измерения магнитного момента протона методом молекулярных пучков. Момент протона оказался почти втрое больше теоретически ожидаемой величины. Как показал Ланде, известные тогда магнитные моменты ядер с нечетным числом протонов могут быть объяснены движением одного протона, если приписать ему аномальный магнитный момент. Игорь Евгеньевич предложил мне попытаться объяснить известные тогда магнитные моменты ядер с нечетным числом нейтроном, предположив, что эти моменты обязаны магнитному моменту нейтрона. Через пару недель стало ясно: сделать это можно, если приписать нейтрону отрицательный магнитный {22} момент, по величине равный половине ядерного магнетона. Отрицательный знак магнитного момента означает, что он направлен противоположно спиновому угловому моменту нейтрона. Очень просто удалось объяснить, почему у ядер рассматриваемого типа встречаются моменты обоих знаков. Это особенно понравилось Игорю Евгеньевичу. Наша статья о магнитном моменте нейтрона была представлена в «Доклады Академии наук СССР» Л.И.Мандельштамом.

Во время посещения в 1934 г. Москвы Н.Бор решительно возражал против предположения о существовании у нейтрона не равного нулю магнитного момента. Игорь Евгеньевич долго спорил с ним, но убедить его не смог. Будущее показало: магнитный момент у нейтрона есть, он имеет отрицательный знак, и идея о том, что магнитные свойства ядер с нечетным числом нейтронов обязаны своим происхождением магнитному моменту нейтрона, правильна. Ныне широкое применение нашел метод исследования твердых тел, основанный на существовании магнитного момента у нейтрона.

Для меня исключительной удачей была возможность в течение ряда лет работать под научным руководством такого большого ученого и замечательного человека, каким был И.Е.Тамм. Игорь Евгеньевич относился к своим ученикам, как к равным. Он обращался ко всем, независимо от возраста, по имени и отчеству, никогда не занимался мелкой опекой, всячески поощрял инициативу и самостоятельность, но во время научных дискуссий был бескомпромиссным и при обсуждении полученных результатов требовал устранения даже мелких недочетов. Его отношение к сотрудникам всегда отличалось доброжелательностью. Хотя оригинальные идеи и ценные советы Игоря Евгеньевича нередко имели решающее значение для работ его учеников, он обычно подчеркивал важность полученных ими результатов, совершенно умалчивая о собственной роли.

Приведу в пример случай, произошедший со мною. По возвращении в Казань, продолжая работу над диссертацией, я занялся теорией дейтрона. Игорь Евгеньевич обратил мое внимание на необходимость введения нецентральных сил и их важную роль. Об этом он писал мне (24 июня 1935 г.): «Вообще, если не ошибаюсь, состояния l = 0 (т.е. такие, для которых член l(l + 1)/r2 отсутствует) соответствуют в Вашей теории только случаю компенсации спинов. Если это так, то получается вывод: либо l ≠ 0, тогда состояние неустойчиво, либо l = 0, тогда спин тоже равен нулю и полный механич[еский] момент дейтрона равен нулю. Так как эта альтернатива противоречит опыту, то можно сделать заключение, что неправильно основное допущение теории, гласящее, что основные силы связи от направления спинов не зависят. {23} Этот вывод представляется мне, безусловно, очень интересным и заслуживающим опубликования.» А через полгода 9 января 1936 г., он писал: «Ваш (подчеркнуто мною. — С.А.) вывод о том, что ядерные (немагнитные) силы взаимодействия должны зависеть от спина (последний параграф диссертации), совпадает с результатами Ферми, полученными на основании совсем других соображений (Physical Review, 15.IХ). Статья Ферми очень интересна, и учет зависимости ядерных сил от спина, по-моему, сыграет весьма важную роль для всей ядерной физики. В частности, это может по-новому поставить весь вопрос о моментах ядер, ибо простая векторная схема Ланде будет неприменима для сложных ядер».

При всей доброте и тактичности Игорь Евгеньевич очень твердо настаивал на том, что нельзя допускать к научной деятельности людей, у которых нет к ней явной склонности. Как-то среди его аспирантов оказался один работник издательства, занятый редакционными делами и мало внимания уделявший научной работе. Во время аспирантских экзаменов Игорь Евгеньевич отнесся к нему очень строго и в конце концов настоял на его отчислении.

Был и такой случай. Однажды зашла речь об одном из его бывших аспирантов, у которого впоследствии научные интересы отошли на второй план. Тяжелое впечатление произвело его выступление в качестве официального оппонента, когда он поддержал одну явно ошибочную докторскую диссертацию. Игорь Евгеньевич по этому поводу сказал: «Что поделаешь, нельзя служить и богу и Маммоне. В старые времена мошенник, чтоб разбогатеть, становился фальшивомонетчиком, а теперь, бывает, такой человек защищает диссертацию».

Широкую известность приобрели выступления Игоря Евгеньевича против отдельных лженаучных воззрений в физике, в частности, против механистического толкования электродинамики и попыток отвергнуть или исказить теорию относительности и квантовую механику. В 1934 г., как мне помнится, на физическом факультете МГУ проводилась дискуссия о понятии силы. Игоря Евгеньевича слушали с большим интересом, речь его была живой, горячей и очень убедительной. Нередко обстоятельства складывались так, что решиться на подобные выступления мог только человек, обладавший большим мужеством и принципиальностью. Друзья Игоря Евгеньевича как-то в шутку наградили его картонным орденом «За охоту на зубров», которым он очень гордился.

В 1939 г. я на полтора месяца был командирован в Москву в ФИ АН, куда И.Е.Тамм перенес свою основную деятельность из Московского университета. В его кабинете на Миусской площади после обсуждения моих научных дел разговор перешел на международные вопросы. Время {24} было тревожное, назревала война. Мне хорошо запомнилось, как Игорь Евгеньевич, завершая беседу, сказал, что если б человечество было разумнее и огромные средства, затрачиваемые на подготовку к войне, направило на решение проблемы использования внутриядерной энергии, то за десять лет проблема была бы практически решена. Создали бы десятки исследовательских институтов, построили заводы, подготовили физиков, инженеров, техников — и человечество получило бы неисчерпаемый источник энергии.

Хотя Игорь Евгеньевич большей частью занимался весьма абстрактными теоретическими исследованиями, он всегда был убежден, что настоящая наука пробьет себе путь в жизнь. Во время одной из наших встреч он с явным удовольствием рассказал, что физика элементарных частиц нашла, по-видимому, первое практическое применение: пучки мезонов оказались эффективным средством лечения опухолей.

В 1941 г. вместе с ФИАНом Игорь Евгеньевич со своими близкими переехал в Казань, где они жили во дворе университета рядом с моей семьей. Я сам осенью 1941 г. ушел в армию. На фронте я несколько раз получал от Игоря Евгеньевича очень бодрые и интересные письма, сохранить которые, к сожалению, мне не удалось.

Вскоре после приезда в Казань Игорь Евгеньевич попросил меня помочь ему найти Николая Григорьевича Чеботарева — профессора Казанского университета, одного из самых крупных советских алгебраистов. Николая Григорьевича я знал давно и был очень удивлен, когда выяснилось, что он учился вместе с И.Е.Таммом в Елизаветградской гимназии.

После возвращения из армии я настолько изголодался по физике, что немедленно засел за давно начатые мною расчеты некоторых свойств дейтрона, вытекающие из существования нецентральных сил. Через несколько месяцев рукопись статьи я повез показать Игорю Евгеньевичу. Он прочел ее при мне без всякого видимого интереса, затем достал журнал «Physical Review» за 1949 г. и быстро нашел статью Бете1, в которой содержались все мои результаты. Он не стал меня утешать, а посоветовал бросить заниматься тем, чем в Казани заниматься бессмысленно, и начать работу вместе с казанскими экспериментаторами. Сделать это было нетрудно, ибо еще до войны благодаря моему интересу к моментам ядер у меня установился научный контакт с Е.К.Завойским. Несмотря на то, что область научных интересов Игоря Евгеньевича очень далеко отстояла от того, чем все последующие годы занимались мы в Казани, при встречах со мной он проявлял живой интерес к нашей работе. {25}

И.Е.Тамм большое значение придавал научным контактам и поэтому считал очень важным участие в семинарах, всесоюзных и международных конференциях. В общении с учеными ему помогало хорошее знание английского, немецкого и французского языков. В 1934 г. в Московском университете автор классических работ по кинетической теории материи французский физик Перрен1 читал лекцию, которую И.Е.Тамм тут же быстро и точно переводил на русский.

Знания иностранных языков требовал Игорь Евгеньевич и от своих учеников. В 1933 г. он как-то предложил мне сделать сообщение на семинаре кафедры о недавно опубликованной работе Олифанта и Резерфода. Мое заявление, что я никогда не изучал английский язык (в то время основным языком-посредником физиков был немецкий) не помогло. На всю жизнь запомнилось, с каким трудом я переводил эту статью.

Много сил отдавал Игорь Евгеньевич педагогической деятельности. Мне довелось в 1933 г. слушать его лекции по квантовой механике. Они отличались ясностью изложения, доступностью и вместе с тем глубиной содержания. Игорь Евгеньевич считал, что не следует гнаться за логической стройностью курса. Важнее вскрыть физический смысл излагаемого материала, сделать его понятным студентам. С чувством удовлетворения он как-то рассказал, что ему удалось в курсе квантовой электродинамики доступно для студентов изложить теорию аномального магнитного момента электрона и при этом дать полный вывод со всеми выкладками.

И.Е.Тамм всегда ратовал за предоставление преподавателям вузов возможности вести серьезную научную работу. Его возмущали высказывания некоторых ответственных руководителей высшего образования, утверждавших, будто научной работой следует заниматься лишь постольку, поскольку это необходимо для педагогической деятельности.

Даже в последние годы своей жизни, будучи тяжело больным человеком, он упорно продолжал научную работу. Нередко он и в это время посмеивался над своим увлечением теорией элементарных частиц. Как-то он сказал, что Ландау, подшучивая над ним, называл его маньяком, кем-то вроде алкоголика, который с удивительным упрямством, несмотря ни на что, продолжает заниматься самыми трудными проблемами теории элементарных частиц. Ведь в других областях физики он сделал бы намного больше.

Игорь Евгеньевич был большим ученым и очень хорошим человеком, сумевшим оказать влияние на судьбу многих физиков.

| {26} |

Вхожу раз в московскую лабораторию Артема Исааковича Алиханьяна1 и вижу его горячо обсуждающим что-то с красивой молодой женщиной:

— Вот, знакомься с нашей сотрудницей, собираемся устроить в Ереване небольшой семинар по физике космических лучей. Будут Игорь Евгеньевич Тамм, небезызвестный тебе Аркадий Бенедиктович Мигдал2 и еще несколько человек. Поедем с нами! На Алагез подниматься не будем, поскольку сейчас зима, да ты и бывал там несколько раз3.

— Ну поедемте, что вам стоит! — попросила собеседница.

— Уж раз я взялся организовать в Грузии космику, то мне просто надо поехать.

— Вот и хорошо! — сказали они оба в один голос.

Первого января 1949 г. мы сели в международный вагон, и «семинар» вспыхнул сам собой. Пили мы чай, вино или кофе, кто-нибудь из присутствующих все время говорил о науке. Обычно Игорь Евгеньевич и Аркадий Бенедиктович садились на диван. Двое устраивались напротив в кресло, а Артюша4 садился на складную лесенку, положив ее набок. Каждый из нас рассказывал о своих экспериментах или теоретических выкладках. Наконец, подошла и моя очередь. Не будучи сведущ в ту пору в физике космических лучей и атомного ядра, своим рассказом о жидком гелии я внес большой диссонанс в общие рассуждения, однако Игорь Евгеньевич буквально воспламенился. Его эмоциональное восприятие рассказа, перебивая меня все время, подогревал Мигдал, который был свидетелем моих экспериментов и убежденным {27} пропагандистом полученных мною результатов. Я не случайно употребил такие слова, как «воспламенился» и «эмоциональное восприятие», потому что Игорь Евгеньевич действительно был образцом эмоционального восприятия в науке, во всех ее разветвлениях, очень остро чувствовал эстетику научного творчества и обладал при этом огромным темпераментом общения. Говорил он необычайной скороговоркой, часто предполагая в собеседнике большие знания, чем те, которыми тот располагал в действительности. Это немного затрудняло для меня восприятие тех глубоких мыслей, которые он обычно высказывал. Так мы и ехали три утра, три дня и три вечера, пока не доехали до Тбилиси, где на вокзале уже ждали машины, пришедшие за нами из Еревана.

В первый же вечер, глубоко «окунувшись» в физику космических лучей и в теорию ядерных сил, после окончания «семинара» в купе я начал приводить в порядок свои впечатления о Тамме. Я познакомился с ним в 1932 г., когда год спустя после окончания Ленинградского физико-механического факультета, работал в ЦАГИ1 и сгорал от желания стать теоретиком. Уже тоща я посещал знаменитые таммовские семинары на физфаке МГУ, где молодой в ту пору Игорь Евгеньевич, активно вмешиваясь в то, что говорили докладчики, объяснял собравшимся новые поразительные истины. От него мы узнали об открытии позитрона, о свойствах нейтрона, об открытии искусственной радиоактивности. Рассказывая, он сразу создавал ощущение масштаба новых явлений и открывал перед нами новые перспективы. И все это — почти экспромтом. Наконец, я расхрабрился и попросил Игоря Евгеньевича взять на себя руководство мною в области теоретической физики. Тамм вежливо и ласково согласился, попыхал папироской, вынул ее изо рта, посмотрел на дымящийся ее кончик и предложил мне прочитать статью немецкого ученого Хунда2, посвященную спектроскопической задаче, обобщить то, что сделал Хунд, и явится к нему во второй раз.

В упоении я схватил нужный номер «Zeitschrift für Physik», прочитал статью Хунда раз тридцать и понял, что ни о каком обобщении не может быть и речи прежде всего потому, что я не вполне понял, что было написано Хундом. Конечно, к Тамму я явиться второй раз не посмел. Много лет спустя, когда мне стало ясно, что я тоже могу немного разбираться в физике, я уразумел: это был тамммовский прием отбирать истинно одаренных в области теоретической физики людей, наделенных к тому же смелостью обобщения и настойчивостью. {28}

Семинар в Ереване прошел менее интересно, чем в вагоне. Не было той непосредственности. Докладывал Тамм, докладывал Мигдал, Алиханьян сделал несколько сообщений. Но, как часто бывает, в кулуарах было интереснее. А кулуарами, когда мы выезжали за город, служили нам снежные поля среди покрытых снегом гор. Недалеко от развалин древнего храма Гарни, разрушенного землетрясением в 1969 г., я остановил «виллис» у небольшой деревушки.

— Вино, хлеб, сыр есть? — спросил я колхозника.

— Есть, сколько хочешь, есть! — ответил он.

Мы купили вина, хлеба и сыра и вылезли на большой поляне. Сели на снег.

— Никогда не сидел за такой белоснежной скатертью, — сказал Тамм, отламывая кусок хлеба.

— Никогда не был тамадой за таким безбрежным столом, — сказал я.

Южное зимнее солнце так слепило глаза, что мы почти не увидели друг друга. Ощущение близости к природе спаяло нас всех. Только надвигающиеся лиловые сумерки, вытекающие на поляну откуда-то из междугорья, заставили нас встать и разойтись по машинам.

Один из вечеров провели в гостях у Артюши. Долго любовались пейзажами Сарьяна и натюрмортами Галенца. Груша с его картины осталась в моей душе. Так и езжу из страны в страну — в глазах груша Галенца как эталон прекрасной живописи. О Сарьяне уже не говорю, пронзил меня, когда мне было девять лет, — при первом посещении Третьяковки.

Сидели как-то вечером за столом в моем гостиничном номере. Болтали. Я рассказал, как мой брат Ираклий1 бросил курить и как потом из него три недели выходил никотин. Тамм переспросил:

— Три недели?

— Три недели, — авторитетно заявил я.

— Очень красочный рассказ! Я тут же бросаю курить, — и Тамм воткнул папиросу в пепельницу.

Через много месяцев мы встретились в Большой физической аудитории старого МГУ. Он протиснулся вдоль своего ряда и подсел ко мне.

— Элевтер Луарсабович! А я с тех пор так и не курю. Хочу перед вами отчитаться, — сказал он скороговоркой.

— С каких пор? — с изумлением просил я.

— Как? Вы, значит, не помните своего рассказа о том, как Ираклий Луарсабович бросил курить? Тогда дайте папиросу! {29}

Кто-то протянул портсигар, и Игорь Евгеньевич с удовольствием затянулся.

— А ведь вы были правы. Из меня никотин выходил три недели, — снова сказал Тамм.

По правде сказать, хотя я имею два таких авторитетных свидетельства, и по сей день не знаю, каким образом никотин выходит из курильщика.

Но вернемся в Армению. Конференция окончена. Снежные «кулуары» остались позади. Мы собираемся в Тбилиси. Нас ждут машины, мы ждем Алиханьяна. Алиханьян ждет важного звонка. Поездка в Тбилиси откладывается час за часом. Рассевшись по машинам чуть ли не утром, вечером, не тронувшись с места, мы вылезаем из них злые, усталые и голодные. Только Игорь Евгеньевич продолжает спор о прохождении частиц космического излучения через вещество, который он затеял с Мигдалом.

На следующее утро нас вновь ждут машины, мы ждем Алиханьяна, Алиханьян ждет звонка. Но мы, наученные горьким опытом, уже не садимся в машины спозаранку, а ведем разговор в кабинете Алиханьяна. Как обычно, я рассказываю истории из своей жизни. Меня прерывает Мигдал:

— В отличие от описательных образов твоего брата Ираклия твои образы очень геометричны. Их легко вообразить и запо..

— Едем же, наконец, товарищи, — ворвался в комнату голос Алиханьяна с интонациями, обвинительными в наш адрес. Мы устроились в машинах, и караван двинулся.

Караван? Караван! Потому что впереди ехал Алиханьян со своим научным заместителем, обсуждая результаты долгожданного звонка, за ним Игорь Евгеньевич и Аркадий Бенедиктович, а потом я и Ваган Мамасахлисов1. И, наконец, «додж 3/4», нагруженный лопатами, тулупами и прочим снаряжением, а на подножке заместитель по административно-хозяйственной части, готовый в случае сугроба или аварии немедленно соскочить и броситься помогать. Так мы достигли знаменитого озера Севан, на берегу которого стояла харчевня, славившаяся своей форелью. Мигдал и Тамм, не имея лыж, решили кататься с горы на собственных подошвах. Мигдал съехал, Тамм шлепнулся.

— Конечно, лучше было бы иметь лыжи, — сказал он, потирая ушибленное место и очищая брюки от снега, — но можно и так. И очень оптимистично полез на гору во второй раз. Но и тут ему не повезло. {30}

В Тбилиси мы в тот раз не попали, а поехали в Абастумани на гору Канобили, до которой было гораздо дальше, и очутились в гостях у Евгения Кирилловича Харадзе1 — директора Абастуманской астрофизической обсерватории. Но уже если мы с вами попали в Абастумани, скажу вам, что это самый культурный уголок в Грузии, где ни один посетитель, даже совершенно чуждый науке, не посмеет ни бросить окурка, ни плюнуть, ни громко заговорить во дворе, потому что здесь работают ученые. Погостив денек у Евгения Кирилловича, мы отправились в Тбилиси, но по дороге, в Боржоми, Тамму и Мигдалу ужасно захотелось съехать с горы Кохта, что в Бакуриани. В сильном волнении, впопыхах они покинули наш караван и кинулись к «кукушке», которая увезла их от нас. Через два дня мы заехали за ними и встретили их радостными и счастливыми:

— Вволю удалось покататься с гор и попрыгать с трамплина!

Мы вернулись в Тбилиси и вечером собрались у Вагана Мамасахлисова за столом. Все притомились, вино пилось плохо, тосты произносились вялые. Наконец, как говорят физики, критическая масса проглоченного вина была достигнута, и все как бы перевернулось.

— Товарищи, мы вышли на асфальт, — воскликнул Тамм.

И, перебивая друг друга и тамаду, мы заговорили все вместе свободно, ярко, разбирая эстетику научного творчества каждого из нас и знакомых физиков: Ландау, Капицы, Абуши Алиханова2. Этот вечер почему-то мне напомнил сцену свободного и интенсивного общения из бальзаковской «Шагреневой кожи», произведшей на меня сильнейшее впечатление в юности. Но когда я перечитал это произведение любимого мною Бальзака несколько лет спустя, оказалось, ничего похожего. Наше общество во главе с Таммом было в тысячу раз интереснее.

В следующий раз я встретился с Игорем Евгеньевичем, уже превратившись в заправского космика. Мы с молодыми научными сотрудниками строили на склонах Эльбруса на высоте 4000 м маленькое здание, предназначенное для исследования взаимодействий частиц космического излучения с атомными ядрами мишени. Тяжело нагруженная полуторка каждый день по нескольку раз, громко пыхтя, взбиралась по крутым склонам на Ледовую базу. Сюда раньше вела пешая тропинка, превращенная в период, когда строили «Приют одиннадцати», в «автомобильную тропу». Вы слышали когда-нибудь слова «автомобильная тропа»? Нет! Тем не менее это так. Грузовичок ползет по склонам Эльбруса, останавливаясь, чихая. Испытывая настоящее {31} кислородное голодание, он карабкается по склонам и огромным камням. Иногда ему просто не хватает альпенштока для того, чтобы преодолеть барьер, в особенности на последнем, Цыбулинском подъеме, уклон которого достигает на глаз 20–25°. Таких крутых поворотов я не видел нище. Машина упирается в скалу. Водитель, не глядя, пятит машину назад, камешки из-под колес сыплются в пропасть, и эта операция «вперед — на скалу» и «назад — в пропасть» повторяется несколько раз. Вдруг однажды при выезде из Терскола я слышу чей-то знакомый голос:

— Элевтер Луарсабович, вы не подбросите нас на Ледовую базу?

— Игорь Евгеньевич? Это вы! Садитесь, конечно, пожалуйста.

Вместе с ним в кузов машины забралось несколько человек, в том числе одна женщина. Первые несколько километров выше Терскола дорога вьется среди таких высоких цветов, что женщина рвала их, даже не перегибаясь сильно через борт машины. Выше Кругозора начались головокружительные повороты. В кузове кто-то отчаянно взвизгивал.

— Нервных женщин прошу не кричать! — сказал я басом, не поворачиваясь, стоя на подножке машины.

— Это не женщина, — сказал, склонившись через борт, Игорь Евгеньевич и, как всегда тактичный, добавил еле слышной скороговоркой:

— Это профессор N.: по-видимому, у него началась горная болезнь.

Игорь Евгеньевич осмотрел нашу высокогорную станцию. Любуясь Кавказским хребтом, видным с Ледовой базы во всей своей красе, мы говорили о науке. Он одобрил мои планы. Потом попрощался и, сильно согнувшись под тяжестью рюкзака, пошел догонять ушедших цепочкой своих товарищей-альпинистов. На обратном пути мы встретились снова. Я выразил удивление его ходкостью в горах, завидной для человека его возраста.

— Помилуйте, Элевтер Луарсабович! Какая же это гора — Эльбрус. На ней очень трудно проявить себя альпинисту, — сказал он.

Потом мы встречались с ним часто в разных домах в Москве, когда я приезжал из Тбилиси, и связь не прерывалась. В году 1956-м И.Е.Тамм приехал в Тбилиси. В ту пору он был очень увлечен молекулярной биологией и генетикой. В особенности его интересовала структура генетического кода.

— Вы, говорят, теперь тоже биофизикой интересуетесь? — спросил он меня.

— Да, интересуюсь.

— Какие же вопросы, разрешите узнать, увлекают вас?

— Хочу знать, чем живое отличается от мертвого с точки зрения физики. На молекулярном уровне... {32}

— Вот это задача, — сказал Игорь Евгеньевич, — И что же для этого надо сделать?

— Для этого надо измерить теплоемкость нуклеиновых кислот и белков, начиная от температуры абсолютного нуля до температуры денатурации.

— Неужели сумеете?

— Смогу.

— Когда вам это удастся, — сказал он очень искренне, — сообщите, пожалуйста, мне. Я приеду, чтобы помочь вам создать теорию этих явлений.

— Спасибо.

— А еще что вас интересует в биологии? Генетика, вероятно, тоже?

— Нет, над ней я не думал. Меня интересует рак с молекулярной точки зрения.

— Но ведь это тоже генетика.

— Нет, для меня — термодинамика.

— Интересно, интересно, — повторил несколько раз Тамм, — И вы сможете это сделать?

— Надеюсь, что смогу.

Когда мы встречались с ним потом, он спрашивал меня о моих биофизических делах. Они шли туго. И я стал от него убегать. Только спустя двадцать лет я смог дать Тамму ответы на те задачи, о которых я ему рассказывал в 1956 г. Все эти годы упрямо и последовательно я лез в гору. Казалось, мне иногда не хватало только альпенштока, чтобы преодолеть крутой подъем, но приходилось идти в обход.

Последний раз я встретил Тамма летом 1966 г. буквально выбегающим из ФИАНа, где происходили выборы в Академию наук. Благородное возмущение было написано у него на лице. Я его остановил и спросил:

— Куда вы так спешите, Игорь Евгеньевич? Почему вы так возбуждены? Может, вам нужно помочь?

— Нет, нет, мне не нужна помощь! Арцимович1 лишил меня слова, когда я хотел выступить по поводу избрания Виталия Лазаревича Гинзбурга. Это ужасно, это возмутительно!

И он скрылся за проходной ФИАНа. Войдя в здание Института, я слился с толпой, присутствовавшей на обсуждении кандидатов. На самом деле кандидатура Гинзбурга не вызывала сомнений, и Арцимович не дал Игорю Евгеньевичу слова, просто чтобы не затягивать дискуссию. Гинзбурга в тот раз и так избрали.

| {33} |

Мы все, так называемая коммуна, жили тогда на Южном берегу Крыма в имении «Саяни», в девяти километрах от Алушты. Мы снимали высоко расположенную отдельную дачу с семью или восемью комнатами и огромной террасой, увитой цветущей глицинией. Сквозь ее круглый просвет далеко внизу виднелось море. Мои родители пригласили к себе большую компанию друзей и знакомых на летние месяцы. Всего нас было одиннадцать или двенадцать человек, не считая наезжавших гостей. Каждый проводил время по своему вкусу, но питались вместе и готовили по очереди. Стирали все сами. Время было голодноватое, но недостаток в еде дополняли фрукты и овощи, приносимые в корзинах на головах местными жителями, которые проявляли большой интерес к нашей шумной коллективной жизни. Можно ли рассказать о том, что было в то веселое и необыкновенное лето?

Эти воспоминания относятся к давнему прошлому и потому отрывочны. Помню уверенно, что член нашей «коммуны» — Игорь Евгеньевич Тамм, двадцатипятилетний, живой, спортивного вида молодой человек, быстро стал душой этого разнообразного по специальностям, возрастам и наклонностям, непринужденного и многолюдного общества. Нельзя, разумеется, восстановить ни долгие научные беседы, которые он вел с моим отцом1, ни те дискуссии, или, вернее, пикировки, какие Игорь Евгеньевич имел иногда со своим коллегой и также членом «коммуны» Николаем Васильевичем Оглоблиным — профессором математики Таврического университета, человеком очень почтенным, но мрачноватым и педантичным во всем, от одежды до мытья посуды. Тамм, напротив, был широк, беззаботен, забывчив, рассеян, стремителен и импульсивен, скороговорчив и юмористичен. Он обезоруживал всех своей деликатностью, непритязательностью, предельной искренностью извинений, которые неизменно приносил в случае невыполнения возложенных на него хозяйственных поручений, легкостью общения, доброжелательностью, заразительностью и открытостью {34} своего смеха. Но иногда мрачнел, замыкался и избегал людей. Он очень тосковал по жене, Наталии Васильевне, отрезанной от него фронтом. К ней он пробрался впоследствии, рискуя жизнью. Но эти приступы проходили, и Тамм опять становился прежним — активным участником всех предприятий и развлечений, тонким и понимающим собеседником.

Кухонная работа была не в его жанре. Он не любил мыть посуду и особенно чистить сковородки. Между тем это стало почти традицией. Минувшим летом эту функцию выполнял известный геолог академик Н.И.Андрусов1, который со своей семьей жил вместе с нами на этой же даче. Горячей воды было мало, в ход шли песок и зола (от костра), но вся эта низменная механика была органически неприемлема для вольнолюбивого и инициативного духа Игоря Евгеньевича. Он предпочитал носить воду, ходить в Биюк-Ламбат за покупками, бодро неся через плечо двойной плетеный мешок (так называемый бисак), наполненный овощами и хлебом, или с энтузиазмом рубить дрова и сучья, прихватывая при этом пальцы рук и ног (отчего часто находился на излечении у моего отца).

К одежде Тамм был крайне равнодушен. Да, в сущности, все мы обладали лишь самым необходимым. А что было — берегли на осень и зиму. Молодежь все лето ходила босиком, «ad pedes apostolorum»2, по чьему-то возвышенному выражению, или «попросту в пасталах», как популярно объяснял один из наших остряков. В связи с этим запомнилась таинственно-мимическая сцена за нашим многолюдным табльдотом. Игорь Евгеньевич опаздывал к обеду. Потом он появился, смущенно улыбаясь, бережно придерживая на груди обрывки одежды; плотно держась около стены и пробираясь вдоль длинного стола, он нырнул во внутренние комнаты. Вскоре выяснилось, что очередная спортивная эскапада почти уничтожила его единственную рубашку, и она фрагментарно продолжала прикрывать его только спереди. Долгая и тщательная реставрация ненамного продлила ее существование.

Тамм был превосходным пловцом, заплывал далеко и надолго, но раз по-настоящему тонул. Он кричал об этом мальчикам на берегу, но из-за шума прибоя никто его не слышал, а взмахи рук становились все короче. Игорь Евгеньевич потом рассказывал, что повторял себе: «Не трать, куме, силы, сидай на дно», — все же истратил их до конца и выплыл. Однажды горячим и черным звездным вечером, когда не видно было, куда ступаешь ногой, он увлек всех вниз на берег, чтобы {35} полюбоваться фосфоресцирующим морем, далеко заплыл и, светясь сам с головы до ног, кувыркался в волнах для усиления этого эффекта.

Тамм принимал деятельное участие во всех развлечениях. Наши хозяева — огромная семья — увлекались музыкой, игрой на рояле и особенно пением. Но он был равнодушен к этому виду искусства. Предпочтение он отдавал живописи. В 20-х годах уже в Москве Тамм с большим интересом, собрав группу своих друзей и коллег-физиков, посещал по воскресеньям Музей изобразительных искусств, подробно знакомясь с картинами западноевропейских мастеров. Он и Дирака в бытность того в Москве водил в Третьяковскую галерею, а потом возложил эту обязанность на меня. Театр (помню, как мы хохотали над «Квадратурой круга» Катаева) и особенно кино привлекали его больше. Игра в шарады еще в те молодые крымские годы брала его всегда за живое. Забыла уже, какое загадывалось слово, но особенно запечатлелась в памяти его роль Змия в сцене «Искушение Адама и Евы». Лежа и извиваясь на низких, узловатых ветвях сливы, он, сладострастно улыбаясь, настойчиво протягивал робкой и смущенной Еве яблоко. Смех кругом стоял гомерический. Так же непосредственно и темпераментно он входил в роль одного из «Трех мушкетеров». Как-то раз, встретив нас во дворе Московского университета, рядом с нашей квартирой, Тамм, широко размахивая воображаемой шляпой с перьями, мел, казалось, землю, вздувая кругом пыль.

Крымское пребывание Игоря Евгеньевича кончилось осенью 1920 г. его отъездом к жене в Елизаветград.

| {36} |

Я хочу коротко рассказать о прекрасной дружбе, связывавшей семью И.Е.Тамма и Л.И.Мандельштама.

В 1919–1920 гг. в Симферополе, в Таврическом университете Игорь Евгеньевич работал на кафедре физики вместе с Я.И.Френкелем и Л.С.Вагиным. В университете в те годы одновременно оказались крупные ученые, представители различных отраслей знания. Напряженной научной жизнью, в частности, жила лаборатория крупнейшего биолога Александра Гавриловича Гурвича, дяди Леонида Исааковича Мандельштама. Одновременное пребывание в Симферополе А.Г.Гурвича, И.Е.Тамма и Я.И.Френкеля положило начало их длительному научному и, что не менее важно, дружескому общению, несмотря на разницу в возрасте, на большие разногласия в оценке разных сложных проблем и на не всегда совпадающие (но все же очень близкие) моральные установки. Может быть, Игорь Евгеньевич обязан и «биологической закваской», так сильно забродившей в нем в более поздние годы, контактам с Александром Гавриловичем.

К сожалению, об одесском периоде жизни Игоря Евгеньевича (1920— 1922) я знаю понаслышке, по устным рассказам своих близких и по сохранившимся семейным письмам. Они позволяют восстановить тяжелую и сложную обстановку, создавшуюся тогда в Одессе. Я имею в виду не ликвидированные еще банды, холод, эпидемии, голод, ничтожные, нерегулярные пайки, неуклонно растущие цены на продукты, приобретаемые в основном на рынке в обмен на вещи и домашний скарб.

Игорь Евгеньевич приехал к Леониду Исааковичу с рекомендацией от Александра Гавриловича. Но, собственно говоря, она не требовалась — так быстро установилось между ними взаимопонимание, научная и человеческая заинтересованность. Их научные контакты формально шли по двум линиям. Леонид Исаакович заведовал кафедрой физики в новосозданном в Одессе в 1919 г. Политехническом институте, в организации которого со дня основания принимал большое участие. Благодаря его руководству и усилиям была создана физическая {37} лаборатория и привлечены к работе одесские физики — Аганин, Цомакион и в первую очередь Николай Дмитриевич Папалекси1. В том же году в Одессе был организован радиотелеграфный завод. В заводской лаборатории под руководством Л.И.Мандельштама и Н.Д.Папалекси проводились технические испытания. На заводе изготовлялись также радиолампы типа Р-5 и более мощные. Леонид Исаакович сразу привлек И.Е.Тамма к работе на кафедре и одновременно в заводской лаборатории. В нее входила группа энтузиастов, преподавателей, студентов, называвших себя «вакуумной артелью» (вакарами). Тон в ней задавали К.В.Стахорский, Е.Я.Щеголев2, И.Е.Тамм — люди веселые, энергичные, неразлучные.

Игоря Евгеньевича и его жену Наталию Васильевну поместили в свободную комнату А.С.Исаковича, женатого на сестре Леонида Исааковича. Вероятно, бытовая близость способствовала очень быстро установившемуся тесному дружескому общению со всей семьей, насчитывающей двенадцать человек, в том числе четверых детей в возрасте от семи до одиннадцати лет (трое из них — будущие физики). Игорь Евгеньевич стал любимцем малышей. Дети не засыпали, не услышав главы из фантастической повести «Перси Соммервиль». Игорь Евгеньевич сочинял ее экспромтом и с устрашающими гримасами изображал всех действующих лиц.

Восторженное отношение детей к нему сохранилось навсегда и распространилось на последующие поколения. Помню темпераментные сражения при игре в крокет, происходившие уже значительно позже, на станции Правда, где в 1947 г. снимали дачу Таммы, Мандельштамы, Ландсберги и другие близкие им семьи. В сражениях на равных правах участвовали три поколения, и всегда над крокетным полем стоял гул взволнованных голосов.

По отношению к клану Мандельштамов, включавшему обширный круг связанных родством семей, Таммы старались осуществить наследственную передачу дружеских отношений. Игорь Евгеньевич ощущал себя не только хорошим знакомым, другом семьи, а в какой-то степени родственником, настолько близки были ему интересы всех ее членов. Своих детей, обзаведшихся семьями, Таммы приводили для знакомства. Подпись «Таммы, стар и млад» фигурировала во многих поздравлениях и приветствиях. {38}

Возвращаясь к пребыванию Таммов в Одессе, я хочу остановиться на событии, очень сблизившем жильцов обеих квартир. Игорь Евгеньевич учинил в своей комнате большой пожар. Перелив керосин из большого бидона в бутылку, он подливал его уже из бутылки в горящую лампу. Керосин содержал легковоспламеняющиеся примеси, вспыхнул огонь. Бутылка упала, и бидон взорвался у ног Л.И.Мандельштама, но пламя ударило в противоположную сторону. Пожар быстро ликвидировали. Подробное описание происшествия сохранилось в письме ко мне. Главным пострадавшим был Леонид Исаакович, пролежавший дома около трех недель с ожогами. Материальные убытки были ощутимы, а угрызения совести Игоря Евгеньевича безмерны. Для его успокоения окружающие — прежде всего сам Леонид Исаакович, — весело обсуждая происшествие, старались придать ему характер преднамеренного преступления, хладнокровно осуществленного коварным злодеем. Каждая строфа коллективно сочиненной по этому случаю поэмы заканчивалась рефреном:

|

Подобным людям опасно верить, За ними надо всегда следить. |

Игорь Евгеньевич очень рано почувствовал в Л.И.Мандельштаме не только ученого, но и человека неповторимого душевного обаяния, и это чувство возрастало с годами. Становится понятным, почему, заканчивая свое выступление на траурном заседании памяти Леонида Исааковича, он сказала: «Не знаю, кого мы больше оплакиваем — мыслителя или человека».

Мое личное знакомство с Игорем Евгеньевичем состоялось в начале 30-х года. В памяти сохранилось многое, но в порядке самоограничения остановлюсь лишь на нескольких эпизодах. Помню мимолетную встречу в 1932 г., когда мы — Леонид Исаакович с женой Лидией Соломоновной (моей сестрой) и я — столкнулись с супругами Тамм на шоссе в Домбае. Таммы путешествовали в сопровождении ослика, облегчавшего Наталии Васильевне трудности пути. Короткий разговор о тогдашнем декане, друге Игоря Евгеньевича Б.М.Гессенс1 и заболевшей его жене. Гессены в этом году тоже проводили отпуск в Домбае. Борис Михайлович окружал Леонида Исааковича очень большой заботой и вниманием. Следует ли это объяснить влиянием Игоря Евгеньевича, его близкого гимназического товарища? А впрочем, следует ли искать объяснения горячему отношению к Леониду Исааковичу в чем-нибудь ином, чем в нем самом? {39}

Но начало настоящему знакомству и общению положили встречи в Боровом1 осенью военного 1942 г. Для Игоря Евгеньевича приезд в Боровое стал маленькой передышкой от тягот казанской жизни. Бытовые условия в пансионате для академиков при всей их скромности были несравнимы с обстановкой военного времени в Казани. Игорь Евгеньевич сразу после утреннего чая прибегал из главного корпуса, где он жил, в небольшой дом, дачу № 33, где жил Мандельштам. Все утро они проводили за письменным столом.

В Боровое меня эвакуировали после первой блокадной зимы, проведенной в Ленинграде. Все ассоциации еще вели к недавнему прошлому. И когда Игорь Евгеньевич находил время пройти по туристским тропам вокруг Борового, то трудно было побороть потребность говорить о пережитом. Ведь он был не только прекрасный рассказчик, но и прекрасный слушатель. Впрочем, называть его просто слушателем было бы неверно. Он становился соучастником переживаемого.

Пребывание И.Е.Тамма совпало с приездом в Боровое Алексея Николаевича Крылова2. По-видимому, они вместе с Леонидом Исааковичем не раз обсуждали трудную обстановку, сложившуюся тогда на физическом факультете Московского университета. Через два года, выступая после смерти Леонида Исааковича на заседании, посвященном его памяти, А.Н.Крылов сказал: «Леонид Исаакович отличался прямотой, честностью, полным отсутствием искательства и лукавства и заслужил особенное уважение лучшей части профессоров Московского университета; но в последние два года сплоченная группа физиков причинила Леониду Исааковичу много огорчений»3.

Не улучшилось положение и после возвращения Леонида Исааковича в Москву. Во время пребывания Леонида Исааковича и Игоря Евгеньевича в эвакуации факультет исключил их из числа сотрудников. Заведование кафедрой теоретической физики, которой прежде руководил И.Е.Тамм, было поручено одному молодому теоретику, ранее учившемуся у Игоря Евгеньевича, и тот занял кафедру своего учителя.